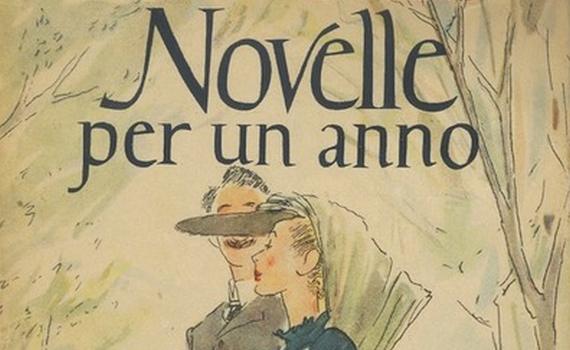

Tematiche – Narrativa

Tematiche – Narrativa

|

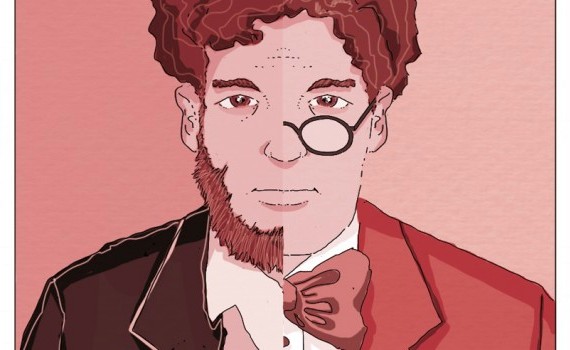

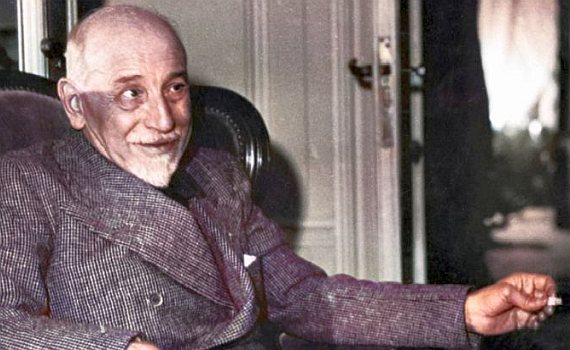

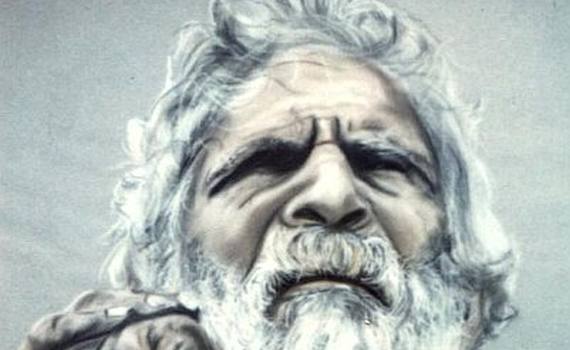

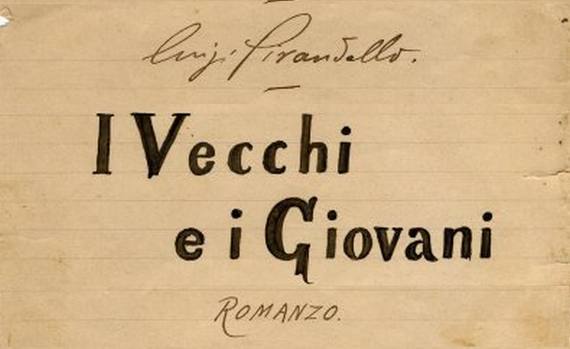

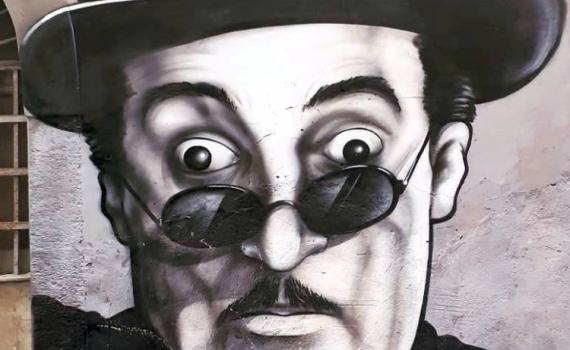

Luigi Pirandello, secondo di sei figli, nasce la sera del 28 giugno 1867 ad Agrigento (l’antica colonia greca di Akragas che si chiamerà Girgenti fino al 1927) da Stefano Pirandello e da Caterina Ricci-Gramitto, sposata nel 1863, in una casa colonica non ancora ben rifinita che si trovava nella tenuta paterna denominata “Caos”, qualche chilometro fuori dalla città, sulla strada che conduce verso Porto Empedocle, in una contrada suggestiva che dall’alto di un costone da un lato guarda verso il mare e dall’altro è delimitata da una ripido e piccolo valloncello che porta direttamente alla spiaggia. Al “Caos” la madre si era trasferita per sfuggire all’imperversare di una terribile epidemia di colera che a fasi alterne affliggerà la Sicilia per alcuni anni fino al 1868, angosciata dalla malattia che il marito aveva contratto dovendo rimanere in città per lavoro.

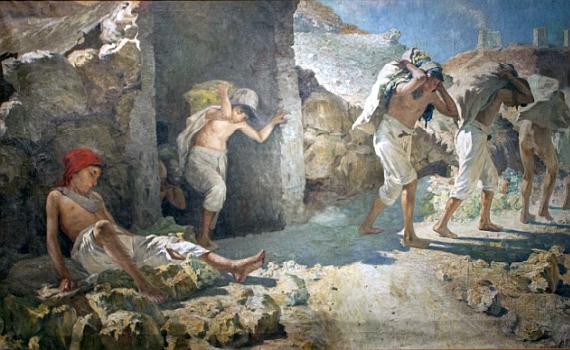

La famiglia di Stefano affondava le sue lontane origini nella Liguria e godeva di un tenore di vita elevato grazie al ricco commercio di zolfo e al possesso di alcune solfatare della zona. Nel 1860, sull’orma degli ideali antiborbonici, aveva seguito Garibaldi, e aveva partecipato alla battaglia di Aspromonte.

La famiglia di Caterina era tradizionalmente antiborbonica; era figlia di Anna Bartoli e di Giovanni Ricci-Gramitto, avvocato del foro di Agrigento, che all’indomani della rivoluzione antiborbonica del 1848 era stato condannato all’esilio e aveva trovato asilo politico a Malta, dove lo avevano raggiunto la moglie e i figli (Caterina aveva allora 13 anni). Ma dopo pochi mesi Giovanni muore e la moglie Anna riporta i figli ad Agrigento, dove vive praticamente in povertà, perchè il governo aveva confiscato le rendite fondiarie sue e del marito, e vive col solo aiuto di un cognato canonico, “lealista”, che il giorno della restaurazione si era precipitato in Chiesa a cantare un solenne Te Deum di ringraziamento.

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com