Di Pietro Seddio.

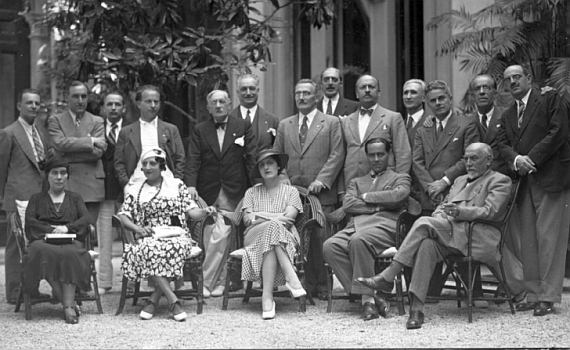

Forte della mia fama cominciai a bussare a tutte le case di produzione cinematografica, ma ponendo una condizione, sempre la stessa: che Marta Abba potesse essere tra gli interpreti. Trascorsero così cinque mesi, durante i quali io e l’attrice (accompagnata dalla sorella) vivemmo in due stanze d’albergo vicine ed è per questo che ci hanno visti costantemente insieme.

Io sono figlio e uomo del Caos

Per gentile concessione dell’ Autore

««« Cap. 18: Gli amici letterati

Cap. 20: L’interesse verso Mussolini »»»

Io sono figlio e uomo del Caos

Capitolo 19

L’incontro con Marta Abba

E’ giusto riprendere il racconto anche se mi è sembrato corretto spendere qualche parola sullo spinoso argomento sperando che abbia colmato la curiosità pruriginosa di tanti che ancora pongono domande, propongono deduzioni, senza nessuna logica razionale per motivi contingenti ed anche perché ormai è trascorso tanto tempo, ma per alcuni il tempo non ha identità. Comunque sia non posso certo più intervenire direttamente.

Mi ritrovai, dopo alcuni mesi di attività con la Compagnia assediato da un numero imprecisato di problemi che reclamavano pronta soluzione per evitare che tutto andasse a farsi strafottere. Scusi, ma a volte. A dire il vero fui anche invitato in Francia e in Germania e questo, per un momento, sembrò risolvere alcuni problemi, seppur gravi rimanevano.

Ero capocomico e come tale sentivo la responsabilità di preparare al meglio qualsiasi rappresentazione anche se non apparteneva al mio repertorio. In quanto opere d’arte, come da me ritenute, le stesse prima di essere rappresentate abbisognavano di approfondimento, studio, analisi critica, della caratterizzazione dei personaggi, la scenografia, i costumi, le luci. Insomma tutto quanto è di pertinenza perché una rappresentazione possa non essere considerata insufficiente o scandalosa. Io tenevo molto al lavoro preparatorio e sembra che il mio comportamento, le regole da me imposte, la visione prospettica che intesi proporre, per molti studiosi sia stato di particolare rilievo nella storia dell’allora povera storia della regia teatrale italiana.

Non ho mai aperto una scuola specifica, né profetizzato regole precise. Solo il mio lavoro di studio e analisi utilizzato ha dato la possibilità agli attori, in particolare, ancora legati a vecchie regole e forme di recitazione, a vedere i nuovi risvolti che consentivano un migliore approccio a tutta l’opera in tutte le sue fasi delle quali si compone.

A questa mia “scuola” si sottoposero tutti gli attori che vennero a recitare nella Compagnia da me diretta ad iniziare da Marta Abba e non fu la sola.

Operai alcune riforme all’interno di tutta la struttura recitativa tanto che è stato detto che con il mio apporto la letteratura in senso lato affrontò strade nuove rispetto a quelle già percorse, salvo qualche rara eccezione, dagli autori nazionali.

Non nego di essere stato un uomo pieno di contraddizioni e di inquietudini che si sono rivelate in tutta la mia produzione, anche teatrale e non a caso, ripercorrendo la storia della mia vita, e della mia arte, se ne notano i percorsi assolutamente paralleli, fatti di momenti di entusiasmo, altri di crisi e di sconforto, gli uni riflessi negli altri. E in tutto questo un ruolo di primo piano assunse la figura di Marta Abba, donna amata, attrice idolatrata: e anche in questo caso l’una cosa si fonde nell’altra.

E’ a lei che dedicai molta della seconda parte della mia produzione teatrale; ed è a lei che mi votai totalmente, come già ampiamente riferito.

Gli spigoli furono tanti, nella mia personalità: un egoismo che assumeva i connotati dell’autodifesa da un mondo che, nell’arte come nella vita privata, troppo spesso non mi soddisfaceva; un costante dibattermi tra problemi economici che mi portavano ad avere un atteggiamento materiale nei confronti di quell’arte verso la quale avrei voluto poter rimanere assolutamente puro, concettuale; un comportamento in amore contraddittorio, tra alcuni slanci sterili verso la Abba e il distacco addirittura disgustato verso la mia famiglia. Insomma fui definito uomo difficile e pieno di sfumature, proprio come il mio teatro.

Mi piace riportare uno scritto critico così da far comprendere meglio quello che è stato detto sul mio conto, a torto o a ragione.

“Affrontare Luigi Pirandello e la sua “umana avventura” di uomo e di scrittore-drammaturgo significa addentrarsi in una giungla intricata di convinzioni e contraddizioni, principi teorici e loro sovvertimenti, slanci d’amore e sprezzanti egoismi, grandi vette letterarie e umane tristezze”.

Si è anche parlato del mio rapporto con le donne del quale ho già evidenziato alcuni particolari ribadendo che non fu un rapporto particolarmente facile e lineare.

Ma ho sempre mantenuto un contegno di assoluto rispetto per come mi era stato insegnato, soprattutto da mia madre Caterina, che è rimasta sempre viva nel mio cuore. Come è assai noto fin dai tempi dell’Università, iniziai ad avvicinarmi al teatro. Un avvicinamento, questo, che si evince principalmente dal mio epistolario giovanile curato da Elio Providenti.

Nel 1887, ad esempio, scrissi in una lettera che “il mio unico divertimento, quando ho quattrini, è il teatro drammatico e niente altro”. Teatro drammatico, dunque.

Un’annotazione che fa dire a Roberto Alonge (nel suo bel volume dal titolo Luigi Pirandello. Il teatro del XX secolo”, ed. Laterza, 1997, grande critico teatrale e non solo): “E’ già evidente in questo Pirandello giovane, come sarà poi nel Pirandello vecchio, nel Pirandello capocomico, la scelta di un teatro d’arte, di un repertorio non commerciale”.

Un concetto che ribadii in una lettera del 1887:

“Oh, il teatro drammatico! Io lo conquisterò. (…) Spesso mi accade di non vedere e di non ascoltare quello che veramente si rappresenta, ma di vedere e ascoltare le scene che sono nella mia mente: è strana allucinazione che svanisce ad ogni scoppio d’applausi, e che potrebbe farmi ammattire dietro uno scoppio di fischi”.

Questa lettera è però importante anche per i riferimenti che in essa sono contenuti relativi alla figura dell’attore (nella fattispecie Tommaso Salvini), croce e delizia del drammaturgo che, nel corso della mia attività artistica, avrò nei confronti dell’interprete in generale un rapporto di amore, odio e rinnovato amore: passerà infatti da un’impostazione tradizionale delle mie opere a un periodo di sprezzante allontanamento nei confronti della scena tradizionale, fino a un tardivo ritorno al cosiddetto teatro all’antica italiana, che voleva appunto la centralità dell’attore, solo protagonista sulla scena; un percorso che avrà come “paletti” più importanti l’esperienza diretta di capocomicato vissuta con il Teatro dell’Arte e l’amore per la sua musa Marta Abba, ella stessa attrice.

Nel 1888, ero sempre più convinto della mia scelta tanto da scrivere:

“E lasciatemi seguire la via che ho tra i piedi dissi a mia sorella Anna -, e per che vado con l’ostinazione di un matto, finché potrò, finché mi sarà possibile; lasciatemi andare senza cercare di arrestarmi mai, in alcun modo, neanco con le proteste del vostro amore, però che son così infatuato del mio lavoro, così soggiogato dall’arte, così ostinato, per voluttà di annientamento, alle fatiche, da preferire perfino non ti paja bestemmia di essere odiato da tutti e da tutti abbandonato, più tosto che essere dall’amore allontanato di questa mia passione, che mi dà solo premio la dimenticanza. Io vivo per la gioja di veder nascere la vita dalle mie pagine, togliendola dal mio corpo, dal mio sangue, dalla mia carne, dal mio cervello. E’ un lavoro assiduo di distruzione per creare. Non mi importa che altri sia o no partecipe di questa mia gioja: non cerco fama o gloria, fo il mio mestiere, come ognuno fa il suo; occupo il mio tempo, passo la vita così, poi che non saprei in altro modo”.

Debbo ammettere che questo mio amore non fu ripagato dal teatro con la stessa moneta. Tra il 1886 e il 1897 ho scritto almeno quindici testi, che però non arrivano mai al palcoscenico e in larga parte finivano perduti o dati alle fiamme. La mia delusione del futuro era grande e anche per questo mi volgevo verso il genere poetico e narrativo, cominciando a guardare al teatro con occhi torvi: i teatranti diventavano così, nella mia mente, una banda di ignoranti interessati solo al vile denaro. Sentivo ancora scottare la delusione provata quando, nel 1908, diedi alle stampe “Illustratori, attori e traduttori”, saggio nel quale tornavo a lanciare strali contro gli attori.

“Questa concezione negativa della mediazione attoriale ha scritto ancora Alonge, riferendosi alla mia presa di posizione nasce sulla base degli stessi presupposti crociani secondo i quali il testo teatrale è una realtà autosufficiente e la rappresentazione ha unicamente funzione pratica, di memoria, di comodità. Chi non legge il testo vede lo spettacolo. Chi non può gustare una poesia nell’originale (perché ne ignora la lingua) si avvale della traduzione. Ed esattamente come la traduzione, che secondo Croce, qui citato espressamente da Pirandello ‘o sminuisce o guasta’, perché non è possibile ridurre in altra forma estetica ciò che ha già avuto la sua forma d’arte, così anche ogni allestimento teatrale ‘verifica quali dimensioni certe la diminuzione e il guasto”.

In ogni caso, durante la mia attività di capocomico, ho sempre cercato di entrare all’interno del pensiero dell’autore e per ottenere questo suggerivo agli attori, per ottenere il meglio, di sapersi calare dentro ad un personaggio, come se dovessero entrare in uno scafandro, e questo suggerimento.

Fu un indirizzo che diede sempre i suoi frutti e non nego che guardai con interesse ed attenzioni alle lezioni di regia di altri due grandi: Artaud e Stanislavskij, avvalorato anche dalla collaborazione di Guido Salvini che era stato allievo di Reinhardt.

Per ottenere tutto questo, in un certo senso, diventai anche io attore e non era raro vedermi, accanto ai miei attori, leggere i copioni, interpretando tutte le parti e questo, nel corso del tempo, è stato riconosciuto come un esperimento riuscitissimo garante di successo e di attenzione da parte degli attori, anche quelli meno disponibili alle lezioni di qualsiasi maestro, ancorati come erano ancora alle teorie di un certo teatro borghese e ottocentesco.

Ripeto che Martoglio fu un punto di riferimento concreto e prezioso per me. E’ stato lui a consentirmi di aprire la strada in maniera continuativa nel teatro, dopo la fondazione a Roma del “Teatro Minimo a Sezioni”, che intendeva ricalcare il modello cinematografico. Per questo teatro riuscii a scrivere una serie di atti unici.

Fu sempre Martoglio, poi, a procurare l’incontro tra me e Angelo Musco, attore catanese specializzato in teatro siciliano: con lui avvenne la svolta. Il bisogno di denaro in cui versavo in quel periodo è stato chiaramente espresso anche in un’altra lettera inviata all’amico catanese:

“Tu sai bene caro Nino, ch’io non m’aspetto nessun accrescimento di fama da questi miei lavori dialettali: tutt’al più me n’aspetto qualche utile finanziario”.

D’altra parte, il clima era favorevole e molto diverso da quello attuale. Posso dire, pur trovandomi in questa situazione alquanto anomala, che oggi, infatti, la drammaturgia contemporanea è assolutamente secondaria rispetto ai grandi classici, meno “rischiosi” sotto il profilo degli incassi. Nell’Ottocento e nei primi del Novecento, invece, le compagnie erano chiamate a produrre una serie impressionante di lavori, così da garantire continue novità agli spettatori. Lo era anche per una compagnia importante, quella di Angelo Musco, attore e capocomico siciliano che andava per la maggiore.

Bisogna anche sfatare un mito negativo che io abbia avuto simpatie solo per Marta Abba e questo non è vero, perché ho sempre ammirato un’altra grande attrice, Maria Melato facente parte della compagnia di Virginio Talli.

Poi nei confronti di Irma Gramatica con la quale ebbi qualche scontro, ma solo dal punto di vista artistico, ed ancora Tina di Lorenzo e Olga Vittoria Gentilli. Tutte attrici di alto valore artistico con le quali era un vero piacere lavorare. Il successo con loro protagoniste era scontato.

Ma prima io mi cimentai con il teatro dialettale, scrivendo apposite commedie che affidai ad Angelo Musco, vero mattatore di quel momento, ma alla fine le sue interpretazioni non si allineavano con la mia visione che avevo del teatro per cui decisi di interrompere la collaborazione. Argomento ampiamente analizzato, criticato, contestato ed anche apprezzato se si conosceva il mio vero pensiero.

Per la prima volta vivevo il teatro dal di dentro e non più semplicemente “a tavolino”, da drammaturgo puro: iniziai così quel percorso che mi portò a scrivere pensando sempre più all’attore. Ormai è nota la vicenda intercorsa tra me e questo attore per cui mi sembra ripetitivo soffermarmi su questo aspetto sapendo che in ogni testo di saggistica si parla, anche dettagliatamente. Posso dire che non mancai di ammirare l’arte di Musco seppur non condividevo, secondo le mie precise idee sul teatro, che non collimava con la mia etica teatrale.

Sul fronte della narrativa, intanto, avevo ottenuto un buon successo di pubblico nel 1904 con il romanzo “Il fu Mattia Pascal”, tradotto in varie lingue.

Molto amato dai lettori, però, non ottenni altrettanta attenzione da parte della critica, che considerò le mie qualità innovative di questo testo solo più avanti. E poi la fine della collaborazione con l’attore siciliano.

Intanto avevo già deciso di scrivere opere teatrali in lingua italiana e da questa decisione nacque, quasi subito “Così è (se vi pare)” e poi “L’innesto”. In quell’occasioni ebbi modo di conoscere un altro grande “mattatore” del teatro, Ruggero Ruggeri considerato il più grande di tutti e siccome a me non mancava il desiderio di cimentarmi con tutte le novità che mi si presentavano ebbi contatti con lo stesso fino a collaborare direttamente, e non posso dire di essermi pentito, assolutamente no.

Pensando alla sua professionalità, al ruolo che poteva svolgere su di un palcoscenico, nella coralità dei personaggi che lo avrebbero circondato, in un contesto di proposte nuove per il teatro, mi venne in mente di scrivere: “Il gioco della parti, Il piacere dell’onestà ed Enrico IV” che ebbero un grandioso successo. Inutile ripetere che su queste mie opere è stato abbondantemente scritto e quindi invito il lettore a prendere un testo ed approfondire a suo piacimento.

Poi è stata la volta dell’opera “Sei personaggi in cerca d’autore”, che a detta di molti, mi ha permesso ad arrivare alla maturazione dell’idea drammaturgica.

Ebbe un successo strepitoso e in poco tempo fu rappresentata in Europa e in America attirando spettatori e critici della carta stampata. Non posso che continuare ad essere ampiamente soddisfatto. Anche su questa specifica opera quanto è stato detto e scritto e non sarò certo io a continuare su questa binario.

Posso solo aggiungere che tale opera è teatro che si riflette sul teatro, che mette in scena le problematiche dell’attore e dell’autore. Ma Sei personaggi ha questo di buffo, di essere fondato su una teoria teatrale anacronistica, anche all’interno della mia storia biografica. Un balzo all’indietro, insomma. Se molte furono le critiche positive non posso nascondere che alcuni espressero giudizi contrapposti ed era giusto perché tutto, in arte, fa parte del misterioso gioco della parti ed ognuno, come ho sempre sostenuto, si mette una propria maschera e decide come comportarsi, come scrivere, come vivere, come amare, come pregare, anche come uccidere.

Mi permetto di fare un piccolo riferimento al momento in cui quest’opera fu rappresentata in Francia con la regia di Georges Pitoeff, (e non fu la sola opera) che prese delle discutibili decisioni e rappresentò l’opera in una maniera che non mi soddisfece pur apprezzando il valore artistico di questo regista. Giustamente è stato scritto che a lui mi legò un sentimento di amore e odio.

Poi l’incontro nel 1913, ad esempio, con Filippo Tommaso Marinetti che aveva pubblicato “Il teatro di varietà”, manifesto nel quale si teorizzava un capovolgimento del rapporto tra pubblico e palcoscenico, segnalando questo tipo di spettacolo come il solo in grado di vedere il pubblico non passivo ma attivo.

Sempre Marinetti nel 1915 aveva scritto “Il teatro futurista sintetico”, altro manifesto che chiedeva l’annullamento della “parete” tra spettatori e azioni scenica. Si stavano inoltre moltiplicando le serate futuriste e quelle dadaiste e il tema della partecipazione del pubblico era centrale anche nella revisione operata dal prolifico teatro sovietico dei primi decenni del nuovo secolo. Io mi trovai ad essere testimone e per alcuni versi partecipe a questa nuova ondata di revisione che certo mi stuzzicava anche se non mi convinceva del tutto, ligio come sempre a mie precise convinzioni.

Il dramma collettivo della guerra andò di pari passo, nella mia vita, con un dramma personale: nel corso del conflitto, infatti, le condizioni mentali di mia moglie si aggravarono al punto da richiederne, nel 1919, il ricovero in manicomio. Ma nel contempo continuava l’attività del mio teatro al quale si alternavano nomi prestigiosi come Marta Abba e Ruggero Ruggeri ma nonostante queste presenze le cose andarono diversamente.

La compagnia, fin dagli inizi, non ebbe vita facile, osteggiata in patria e costretta, all’estero, a scontrarsi con l’oligopolio che in pratica controllava tutti i grandi circuiti teatrali. Per quanto riguarda la situazione italiana, in particolare, io mi lanciai contro quella che all’epoca era l’eminenza grigia del teatro nazionale, l’avv. Paolo Giordani, accusandomi pesantemente il 19 dicembre 1925 sulle pagine del Tevere e fu allora che decisi di scrivere un mio pensiero:

“Io voglio, scrissi con decisione, che presto in Italia sorgano i Teatri di Stato: almeno tre in principio, uno a Milano, una a Roma, uno a Torino: teatri responsabili, che di fronte agli stranieri che visitano l’Italia, dimostrino che nel nostro Paese l’arte scenica è curata e rispettata come nel loro; che permettano una esistenza decorosa agli attori e lo svolgimento di degni programmi artistici. Tutto questo l’avv. Paolo Giordani, commerciante e speculatore e sfruttatore dell’ingegno altrui, lo deve vedere come il fumo negli occhi. E di qui la guerra che egli ha fatta fin ora subdolamente, e che adesso fa a viso aperto alla Compagnia del Teatro d’Arte di Roma, primo nucleo di questa grande futura formazione nazionale”.

Un anno dopo, comunque, la mia firma e quella di Giordani saranno l’una accanto all’altra in calce a un progetto di costituzione di un Teatro Drammatico Nazionale di Stato che ricalcava la mia idea relativa ai tre poli teatrali italiani.

Il Teatro d’Arte, da un punto di vista pratico, fu un fallimento. Economicamente, una Caporetto. In una lettera alla Abba del ‘29, inviatale da Berlino, ho scritto:

“Ne sa qualcosa Salvini, a cui toccò di penare più di tutti; e io ci rimisi non so più quante migliaia di lire, con l’aggiunta di umiliazioni e mortificazioni senza fine: tutto per colpa di quel Suardo (sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio dei Ministri), che Dio lo danni, che doveva dare, per come aveva promesso a Mussolini, più di 300 mila lire, e per strappargliele, e potere io riavere il mio, si dovette faticare e stentare fino all’ultimo giorno. Se il Teatro Odescalchi è morto, com’è morto, la colpa è principalmente di questo imbecille ubriacone: se avesse dato a tempo opportuno i sussidi governativi, senza farci impazzire con tutti i creditori che assediavano il teatro, si sarebbe tirato avanti, pagando tutti a poco a poco, regolarmente, con la Compagnia che agiva e agiva bene! Invece, per causa di lui, sopravvenne in tutti l’avvilimento e la stanchezza; chi si squagliò di qua e chi di là, per non aver noje dai creditori; la Compagnia se n’andò randagia per l’Italia; e addio! Ma inutile, ormai, pensarci più! Vorrei avere adesso, con l’esperienza che ho acquistato, quel Teatro com’era, con le speranze che aveva acceso in tutti; una vera Compagnia d’arte tutta di giovani; Te, prima di tutti, (come Ti vedo ora); messe in iscena come saprei farle adesso, dopo la scuola di qua; un repertorio variato; riaccendere in tutti quel fuoco di prima, fare di quel piccolo Teatro un centro d’arte per tutto il mondo; un regno d’arte, e Te regina di questo regno… Sogni! Saprei attuarli, se trovassi accanto a me gente capace e onesta: ma non l’ho mai trovata! Mai! Mai! E per me, così inetto ad amministrare, è stata sempre non solo necessaria ma indispensabile. Ragion per cui, a 61 anni, tranne la mia opera letteraria, non sono riuscito a edificar nulla!”.

L’esperienza come capocomico fu fondamentale per darmi una visione a 360° sul teatro.

Negli anni del Teatro d’Arte, il fatto di dedicarmi all’allestimento nella sua interezza dall’ideazione alla piena realizzazione, dalla scrittura alla scenografia, alle luci a quant’altro mi portò ad applicare ai copioni queste mie ed interessanti nuove competenze e gli stimoli che esse riuscirono ad offrirmi. Il 15 agosto 1928, con uno spaventoso buco finanziario alle spalle, il Teatro d’Arte si sciolse. Nell’ottobre di quello stesso anno io e Marta Abba partimmo per Berlino.

Avevo un progetto in mente: “Bisogna, bisogna andar via per qualche tempo dall’Italia scrissi alla Abba e non ritornarci se non in condizioni di non aver più bisogno di nessuno, cioè da padroni. (…) Bisognerà restare per lo meno un anno in Germania, come ti ho scritto ieri, e realizzarvi una grossa fortuna. Poi si tornerà, ma da padroni”.

L’idea era semplice e chiara: fare tanti soldi così da non aver più bisogno delle sovvenzioni statali per portare avanti il proprio progetto teatrale; e per arricchirsi tanto e tanto e in fretta la strada era una sola: quella del cinema. Forte della mia fama cominciai a bussare a tutte le case di produzione cinematografica, ma ponendo una condizione, sempre la stessa: che Marta Abba potesse essere tra gli interpreti. Trascorsero così cinque mesi, durante i quali io e l’attrice (accompagnata dalla sorella) vivemmo in due stanze d’albergo vicine ed è per questo che ci hanno visti costantemente insieme.

Dopo quei cinque mesi che diedero ovviamente il pretesto a innumerevoli pettegolezzi anche in Italia Marta Abba si stancò di aspettare e decise di tornare in Italia, anche per non perdere eventuali contratti teatrali. Era il 13 marzo 1929.

Rimasi sconvolto dalla partenza della donna che amavo, ma resistevo e restai in Germania: un atteggiamento, questo, che mi era proprio fin dalla più giovane età (come si evince da molte mie lettere alla famiglia; in una del 1886 così ho scritto ad esempio: “E sto allegro, a dispetto del mio cuore che, battito per battito, par che chieda di voi che siete lontano”).

In una lettera alla Abba, di qualche giorno più tardi, amareggiato per la lontananza dell’attrice, alla quale rimproveravo il fatto di non aver avuto pazienza, quella che a me, è risaputo, non mancò né è mai mancata:

“Ecco: questo: aspettare qua con me, senza impazienza; e intanto vedere, studiare, conoscere, arricchirsi lo spirito facendosi una cultura, imparare le lingue, con metodo, con volontà… questo; senza la smania, le pigrizie di Cele (la sorella della Abba, ndr) accanto, che deve fare da sé il suo cammino e deve lasciarti in pace per la tua vita, che non deve né può essere la sua. Tutto questo! E i denari verranno, verranno per forza, e molti, molti; ma bisogna saperli aspettare, con animo fermo, e lavorando sempre, sempre, com’io ho fatto tutta la vita”.

Ho cercato di far immaginare alla Abba il fulgido futuro che poteva attenderla fuori dall’Italia:

“Sì, sì, Marta mia, fuori! Fuori! Fuori! Le grandi vie del mondo sono per il Tuo cammino; e non codesti sudici, storti e sassosi sentierucoli di provincia, e l’angustia di farsi avanti tra le gomitate e le spinte e gli urtoni, le ingiurie, le villanie e la stupida prosopopea del mondo teatrale delle così dette grandi città d’Italia. Tu devi respirare e avere la Tua gloria, fuori! Lo troverò io, qua, con l’aiuto di questo Dr. Lehrmann un impresario Charlot lo vedrò qua a Parigi il giorno 21; so già che anche lui mi vuol vedere, e si combinerà in qualche modo l’incontro, per restare insieme e parlare qualche quarto d’ora”.

Non posso pretendere di raccontare in breve tempo una relazione che è durata tanti anni e che è stata intensa, piena di elementi positivi e negativi, ma comunque sempre con la convinzione da parte di entrambi del massimo rispetto per i nostri sentimenti, i nostri sogni, le nostre personalità. A dimostrarlo sono rimaste le lettere da me scritte e quelle di Marta Abba che, per fortuna, sono state pubblicate e dalle quali, leggendole, si può avere, finalmente, un’idea chiara e definitiva.

Continuai, nonostante tutto a scrivere, seppur cominciavo a fare i conti con gli anni che passavano soggetto ad alcuni attacchi che comunque non mi vietavano di essere ancora sulla breccia, continuando anche a girare di città in città per seguire le mie opere teatrali con il doppio compito di autore e di capocomico e questo mi provocava un certo appesantimento sia nello spirito che nel corpo. Scrivendo a proposito dell’opera “Diana e la Tuda” il sempre attento Alonge questo ha lasciato come testimonianza scritta:

“La giovane (parlando di Diana N.d.t) si offre al vecchio non per amore, ma per un misto di tante cose che amore non sono: per la subalternità della modella al grande scultore; per il masochismo della donna che si sente un ‘niente’ rispetto al genio; per una segreta, forse inconscia, vendetta contro lo scultore giovane che non la ama; per la pietà del vecchio scultore pazzo d’amore per lei. Il rifiuto di Giuncano, il suo scatto d’orgoglio, rispecchiano con molta probabilità la reazione negativa di Pirandello nella straziata notte di Como”.

Ma altre volte, nella mia drammaturgia, nata dal rapporto con la Abba, ricompare questa situazione vecchio-giovane o comunque giovane che si offre e uomo che, per vari motivi, la rifiuta. Basti pensare a Come tu mi vuoi o a Trovarsi, che fanno da supporto a I giganti della montagna, unica opera nella quale la situazione è opposta. Dopo quella notte, tutto cambiò. Ho cercato il perdono di Marta la quale, al contrario, sviò sempre i discorsi, li portò dal personale al professionale, evitando anche ostinatamente quel “tu”, quell’avvicinamento che da sempre ho ricercato con altrettanta determinazione.

Dopo la chiusura del Teatro d’Arte, fondai una propria compagnia teatrale, unendo alle mie opere testi di Shaw, D’Annunzio e persino Goldoni, lavorando con registi di spicco come Max Reinhardt e Guido Salvini.

Ho lavorato anche per la radio e riuscendo a girare due film con Alessandro Blasetti (“Il caso Haller”, 1933; in esso compare anche sua sorella Cele) e “Guido Brignone” (Teresa Confalonieri, ‘34). Nel ‘38 Marta sposò un industriale americano e si stabilì a Cleveland. Dopo il divorzio, nel 1952, tornò in Italia e vi restò sino alla morte. Torno indietro per un momento per soffermarmi su alcune altre considerazioni. Intorno al 1931 si cominciano a profilare i tratti di Trovarsi, lavoro che vedrà la luce tra luglio e agosto del 1932, dedicato a Marta Abba. Il continuo confondersi tra realtà e finzione tra i temi portanti della mia riflessione si ritrova anche qui.

Ed allora per avere un riscontro debbo ancora citare l’onnipresente Alonge, ed ecco la sua testimonianza letteraria:

“L’attore ha in sé una scintilla divina. E’ figura ‘sospesa’ perché il corpo è strumento dello spirito, perché è in contatto con la divinità da cui trae in qualche modo la propria conoscenza del cuore umano, senza aver bisogno di sperimentarne preliminarmente i percorsi e le vicissitudini. Donata Genzi ha conservato puntigliosamente e orgogliosamente la propria verginità sino all’altezza cronologica dei trent’anni (al fine di sfatare la leggenda secondo cui l’attrice è sempre una mezza baldracca, per usare un termine pirandelliano…), ma non per questo è meno straordinaria interprete di ruoli amorosi. Semmai è proprio a partire dal momento in cui soggiace alle umane leggi dell’amore che non riesce più a trovarsi, né nella vita, né sulla scena. Proprio perché sulla scena ha continuamente inventato gesti d’amore, Donata si ferma interdetta quando si accorge di fare a Elj le stesse carezze che ha appreso a fare sul palcoscenico. Ancora una volta, non già l’arte che imita la vita, ma, pirandellianamente, la vita che imita l’arte. Creando però, con questo, un cortocircuito, a causa del quale Donata finisce per sentirsi doppiamente a disagio: dapprima nella vita quotidiana con Elj, e poi anche a teatro, quando recita sotto gli occhi di Elj, il quale, per parte sua, ritrova con delusione e disgusto nelle carezze dell’attrice le carezze della sua vita intima”.

E poi il mio ultimo testo non ultimato dove ho cercato di mettere in risalto il doloroso rapporto tra me e Marta Abba, ed è giusto aver sottolineato che io, in quanto autore, sono scomparso dietro l’attore che è il vero protagonista. Per avere conferma, invito a leggere la critica del più volte citato Alonge. Non tutti gli studiosi sono concordi nel valutare la seconda parte della mia produzione per il teatro. C’è chi la considera di livello inferiore rispetto alla prima; c’è chi invece, come Alonge, la rivaluta con convinzione. Anche i suoi contemporanei ebbero, al riguardo, pareri diversi. Ecco ad esempio l’opinione di Luigi Almirante, attore che per primo interpretò il ruolo del Padre nei Sei personaggi:

“Pirandello: l’estero l’ha traviato un po’. Ha perduto la sua bella semplicità e ha cominciato a fare delle cose pazzesche. (…) Meno questo traviamento che ha avuto, e ne è la prova, appunto, questa commedia che ho citato: Quando si è qualcuno. E’ tutta roba di fantasia: parlano i ritratti, viene fuori il monumento, sparisce il monumento, viene un giardino… (…) Questo è il traviamento che lui ha avuto all’estero, è stato scritto. Insomma, Reinhardt faceva mangiare i maccheroni a Venezia nell’opera di Goldoni, io non sono arrivato al punto di far mangiare i maccheroni a Venezia, ma certo queste cose qui che impressionavano la platea da me accolte. Questo è poco ma è sicuro! Tant’è vero che nelle mie commedie, anche in Trovarsi, cambio la parete, cosa che prima non avevo mai pensato”.

Ho già riferito che ho cercato in mille modi di entrare nello sfavillante (ed economicamente interessante) mondo del nascente cinema. In concreto, però, ottenni ben poco. Nel 1931, in particolare, la Metro Goldwyn Mayer decise di acquistare per 40mila dollari (cifra straordinaria, all’epoca) i diritti su Come tu mi vuoi, lavoro che in quel periodo aveva ottenuto un grande successo nei teatri statunitensi. Nel 1932 viene allora presentato As you desire me, pellicola con Greta Carbo realizzata per la regia di George Fitzmaurice. Per la stessa Garbo elaborai anche una rilettura di Trovarsi. Per quanto riguarda il mio rapporto con il cinema da un punto di vista concettuale importante è senz’altro leggere il saggio Se il film parlante abolirà il teatro, del 1929: in particolare, contro mi sono scagliato nei confronti del sonoro nel cinema perché per me il cinema parlava “il linguaggio dell’inconscio”, per dirla con Alonge, e la parola oltretutto con i limiti tecnici dell’epoca avrebbe spezzato questo incantesimo.

Analizzando quello che poi è successo confesso che non sono stato buon profeta né lungimirante.

D’altro canto non potevo pensare che tutto quello che toccavo si tramutasse in oro. Non mi chiamavo Creso, ma Luigi Pirandello, e tanto può bastare.

Pietro Seddio

Io sono figlio e uomo del Caos

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com