Di Pietro Seddio.

Ma forse la scelta, come dice lui, del “pretto vernacolo” riflette la volontà di Pirandello di voler polemizzare contro “quell’ibrido linguaggio tra dialetto e lingua italiana”, che egli definisce “dialetto borghese” o “forma interna”, che egli ravvisa nel dialetto “arrotondato” di Verga.

Quale teatro?

Secondo Luigi Pirandello

Per gentile concessione dell’ Autore

««« Nota

Cap. 2: L’azione parlata »»»

Quale teatro? Secondo Luigi Pirandello

Capitolo 1

Pirandello e il dialetto

Scopo di questa analisi quella di entrare nella mente dell’autore arrogandoci il diritto di formulare, molto probabilmente, una semplice ma complessa domanda: quale teatro intese sviluppare durante la sua carriera letteraria, già sapendo che per molto tempo dichiarò pubblicamente che mai a questa forma d’arte si sarebbe avvicinato considerato che non lo interessava affatto?

E basta leggere tante sue dichiarazioni per comprendere come il percorso dallo stesso effettuato dovette essere non semplice, seppur alla fine, sollecitato da Capuana, da Martoglio, iniziò a scrivere le prime commedie utilizando appunto il dialetto e più specificatamente quello agrigentino sul quale, preventivamente, aveva fatto una studio particolare, per poi laurearsi a Bonn appunto con una analisi del dialetto agrigentino.

Le sue prime novelle, il primo romanzo (“L’Esclusa”), alcuni articoli, iniziavano a dare un’idea del pensiero di quell’autore che, dalla lontana Sicilia, iniziava a proporre temi importanti, a volte astrusi, ma comunque di interesse sociale, etico, politico.

Tra l’altro l’Italia letteraria era testimone dei tanti grandi autori che scrivevano e pubblicavano le loro opere: Capuana, Verga, De Roberto, D’Annunzio, ed altri che spesso iniziavano a fare circolare i loro testi facendo sviluppare un dialogo, spesso acceso, tra le varie opinioni e analisi che iniziavano ad invadere i salotti, i circoli, le sedi culturali che parteggiavano per questo o per quell’altro autore.

Ma Pirandello, se ne sarebbero accorti quasi subito, non era un autore comune, no, e questo volerlo definire creò non pochi contrasti. Questo un suo pensiero: “La realtà che io ho per voi è nella forma che voi mi date”. La realtà che un uomo vive agli occhi del mondo è la realtà che egli stesso esprime.

Da sempre l’uomo ha avuto bisogno di “comunicarsi” da quando per farlo utilizzava disegni stilizzati a quando, evolvendosi e civilizzandosi, è arrivato a quella che per molti è la migliore forma di espressione: la parola.

La parola non utilizzata soltanto come passivo modo per descrivere immagini, sensazioni, sogni, ma soprattutto come mezzo per descrivere il mondo interiore. Quel mondo interiore che mai vedrà in ogni sua parte la luce perché l’uomo, nel rapportarsi con gli altri, utilizza sempre delle “maschere”, come afferma Pirandello, ma la scrittura è un nobile modo per comunicare. La parola diventa quindi non più semplice espressione verbale bensì chiave del nostro essere.

Funge da perfetto tramite tra l’anima e tutto ciò che ci circonda. La parola ha seguito un’evoluzione incredibile e diversa in ogni sua tappa. Nasce dapprima come una semplice convenzione a cui si accomunano sensazioni, emozioni, e semplici oggetti. Si evolverà poi acquistando valori sempre più complessi dando origine alla “lingua” che a sua volta, essendo strettamente collegata all’evoluzione socio-storicopolitica della terra, si arricchirà di diverse sfumature dando quindi origine ai dialetti.

Tutto ciò serve a renderci consapevoli del determinato effetto che certe parole possono creare al nostro sistema cognitivo e come certi scrittori possano abilmente utilizzarle per rendere chiaro il loro pensiero o per manifestare la loro idea.

Così prendendo spunto dal discorso tenuto da Luigi Pirandello il 3 dicembre 1931 alla Reale Accademia d’Italia per la celebrazione del 500 anniversario della pubblicazione dei Malavoglia, che è il leit-motiv espresso fin dal 1920 nel Discorso tenuto a Catania per l’80° anniversario della nascita di Verga e ribadito in “Dialettalità”, fascicolo agosto-settembre-ottobre 1921, dedicato al “Teatro Sperimentale” e ripreso appunto nei Discorso del 1931, da cui non si può prescindere se si vuole affrontare la problematica della lingua e della parola in Pirandello e che è, dunque, necessario citare: “Due lineamenti ben distinti e quasi paralleli corrono lungo tutto il cammino della nostra storia letteraria; due stili: l’uno di parole e l’altro di cose…”.

Intravediamo nel panorama letterario italiano artisti che hanno focalizzato la loro attenzione sull’estetica della parola ed altri che hanno concentrato i loro sforzi inserendo nelle loro opere, al di là di infiorate parole, dei significati profondi e sempre attuali (ciò ricorda la concezione pirandelliana del contrasto tra Vita e Forma).

Così artisti come Dante, Ariosto, Manzoni e lo stesso Verga, che hanno abbandonato la retorica per lasciar posto alle “cose”, alle scomode verità, alle dure realtà dell’esperienza umana, vengono preferiti da Pirandello ad artisti come Petrarca, Tasso, Monti, D’ Annunzio che hanno privilegiato quella che è l’arte tecnica dello scrivere in maniera persuasiva.

Pirandello nella sua continua ricerca linguistica, fin dai tempi del ginnasio a Palermo e della sua dissertazione su “Suoni e sviluppi di suoni della parlata di Girgenti”, (come già scritto) intesa come esigenza di trovare il perché della sua lingua e del suo stile, scopre che: “…fin da quando è nata la letteratura italiana, la generalità ha questo di particolare: la dialettalità, da intendere come vero ed unico idioma, vale a dire come essenziale proprietà di espressione, la quale, come Dante scrisse: In qualibet redolet civitate, nec cubat in ulla”.

Questa “dialettalità” denominatore comune alle espressioni della letteratura italiana sin dalle origini” ha riproposto il problema della mancanza di “tecnicità” nella parola che ha prodotto insicurezza nella lingua e difetto nello stile. Illuminante è il nesso che Pirandello istituisce tra lingua e stile:

“La lingua è conoscenza, e oggettivazione; lo stile è il subiettivarsi di questa oggettivazione. In questo senso è creazione di forma; è, cioè, la larva della parola in noi investita e animata dal nostro particolar sentimento e mossa da una particolare volontà”

Le opere di Pirandello vedevano l’alternato utilizzo di lingua italiana e dialetto siciliano, che mai si sono incontrati in un mix che può essere definito verghiano. La scelta linguistica che si poneva di fronte a Pirandello all’inizio di ogni opera era parecchio complicata. Come davanti a un bivio bisognava scegliere la direzione da seguire: utilizzare la lingua italiana, consentendo una facile comprensione da parte di un pubblico non siciliano o utilizzare il dialetto, adattandolo così perfettamente ai personaggi inseriti in un particolare contesto, delineandone meglio le caratteristiche.

Opportuno ricordare un pensiero di Stefano Milioto, riconosciuto insigne studioso pirandelliano, il quale ha affermato: “La necessità di farsi uno stile e l’esigenza di impadronirsi della parola sono coeve alla vocazione poetica di Pirandello”.

Pirandello poeta utilizzò la lingua manipolandone l’eleganza in modo eccellente, cogliendone ogni purezza, cogliendo la musicalità che diede vita ad una armonia di sensi mai sentita prima. La adoperò per esprimere la sua inadeguatezza al mondo, l’incomprensione fra l’uomo e la natura, analizzò la realtà della sua vita e la realtà che egli viveva per gli altri.

Non utilizzò mai la lingua però per narrare della sua terra e di quei “goffi” uomini che la abitavano. Perciò spesso adottò il dialetto, di cui dimostrò di avere profonda conoscenza nella sopracitata dissertazione di laurea. Seguito dal maestro Wendelin Foester, titolare della cattedra di filologia romanza dell’università di Bonn, stese la sua tesi “avvalendosi del metodo storico-comparativo dei neogrammatici e basandosi su. una raccolta di fiabe, canti popolari e improvvisi”.

La tesi pubblicata dopo il suo dottorato (21 marzo 1891) fu strutturata in: premessa, in cui l’autore suddivide in aree linguistiche la provincia di Girgenti; bibliografia; ringraziamenti; segni diacritici, ove riporta i segni grafici dei suoni; vocalismo; consonantismo; vita e argomenti di discussione.

“La dissertazione di laurea non va vista soltanto come lavoro filologico in senso stretto, ma per le tracce indelebili che rimasero nella formazione linguistica e letteraria di Pirandello. Prima fra tutte una nitida coscienza della lingua, emergente sempre nella sua ‘teoresi letteraria ed artistica’, nelle varie articolazioni del connubio tra lingua parlata e lingua scritta, dell’uso comune della lingua, del rapporto tra lingua e stile un importante noviziato, dunque, per il futuro scrittore”. Così è stato scritto autorevolmente.

La parlata dialettale e in particolar modo quella siciliana differisce dalla lingua italiana nella concretezza e nella schiettezza delle espressioni. Il dialetto siciliano, infatti, permette a Pirandello di dar vita a dialoghi accesi pieni di risposte immediate e permeati di un tono velatamente sarcastico.

Altro discorso va fatto per la lingua italiana; le auto traduzioni dello stesso scrittore siciliano dimostrano come nel passaggio tra dialetto e lingua i dialoghi perdano molto della loro efficacia e della loro capacità di penetrare negli animi di un audience desideroso di passionali azioni siciliane.

La Sicilia ricca di culture diverse a causa delle sue tredici dominazioni, pur non essendo mai completamente assimilata da alcune di esse, accoglieva apporti linguistici di notevole importanza che come metalli in un crogiuolo si sono fusi dando alla parlata della Trinacria una bellezza e una concretezza pari a poche altre, senza mai perdere i tre caratteri distintivi di popolo, costituiti, come notò pure Cicerone, dall’intelligenza, dalla diffidenza e dall’umorismo.

Grande importanza ebbero le influenze latine, francesi, arabe, spagnole ma le dominazioni di cui sicuramente la Sicilia porta ancora i segni più evidenti sono state la dominazione dei Dori e quella degli Ioni.

Ma come dichiarò lo storico greco Tucidide “Noi non siamo né Dori nè Ioni ma siamo Siciliani”. Il dialetto siciliano non è solamente complesso ma anche affascinante. La “lingua” siciliana (da notare l’utilizzo di lingua, perché data la vastità del suo vocabolario, il dialetto siciliano deve essere considerato una lingua) non solo presenta differenze sostanziali tra le diversissime nove province bensì svariate sfumature tra paese e paese.

Nella lingua siciliana e in particolare in quella utilizzata da Pirandello troviamo parole come: “magasì”, derivata dall’arabo mahazan/mahazin, magazzino, “panaro” dal latino panarium (cesta di pane), “zuccu” dall’aragonese soccu e spagnolo zoque ed incroci come “assalarma” probabilmente derivata dal greco aksai (voce di richiamo dei niarinai, infinito aoristo di ago) e dal latino alma (derivato da alo) che dimostrano quanto numerose siano le influenze nella parlata siciliana.

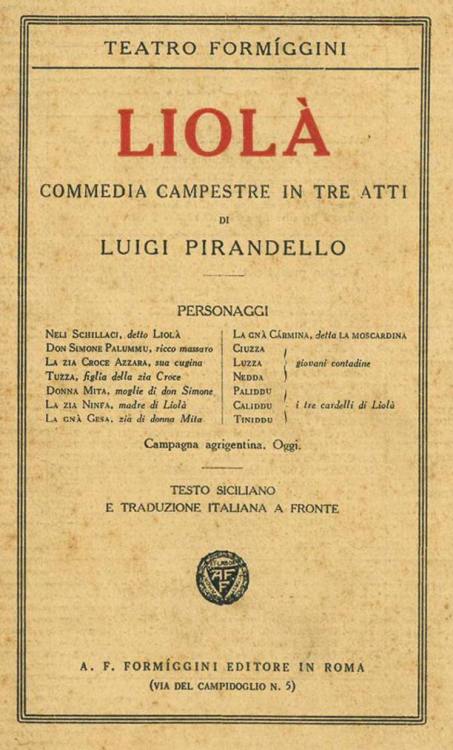

Pirandello sicuramente sarà rimasto incantato dal fascino di questo dialetto, tant’ è vero che scelse addirittura di scrivere alcune delle sue opere, prima in dialetto per poi tradurle in lingua italiana. La commedia “Liolà” costituisce un esempio eclatante di quella che fu la precisa e netta scelta linguistica di Pirandello e di come la traduzione in lingua italiana abbia fatto perdere di particolarità il testo originale in dialetto siciliano, dove la concretezza più che i personaggi è la vera protagonista della commedia campestre in tre atti. Concretezza linguistica che contemporaneamente a rendere l’opera pirandelliana singolare ed unica in ogni sua parte ha creato l’incomprensione più grande fra Pirandello e il suo pubblico, illudendone uno e deludendone l’altro.

Purtroppo la prima rappresentata la sera del quattro novembre del 1916 dalla compagnia comica siciliana al teatro Girgentino di Roma non ebbe quel successo atteso dallo stesso Pirandello.

Le cause dell’insuccesso non sono da ricercare nella scarsa vena artistica degli attori, infatti la Compagnia Comica Siciliana vantava nel suo organico attori come la Morabito, il Pandolfini e Angelo Musco, che avrebbero garantito un sicuro successo ai botteghini.

Inoltre Pirandello definisce così, in una lettera datata 24 ottobre 1916 diretta al figlio Stefano prigioniero degli austriaci, la sua creazione:

“E’ dopo il Fu Mattia Pascal, la cosa mia a cui io tengo di più: forse è la più fresca e viva. Già sai che si chiama Liolà. L’ho scritta in quindici giorni, quest’ estate ed è stata la mia villeggiatura. Difatti si svolge in campagna. Mi pare di averti già detto che il protagonista è un contadino poeta ebbro di sole e tutta la commedia è piena di canti e di sole. E’ così gioconda che non pare mia”.

Ma quindi a cosa si deve l’insuccesso della commedia? Le cause furono probabilmente: la presenza di un finale piuttosto atipico per quanto riguarda il teatro siciliano in quanto si aspettava, come erano solite le commedie di quel tempo, o un matrimonio o un assassinio e la scelta della lingua adottata da Pirandello per rappresentare la sua opera.

Per quanto concerne il dramma della storia letteraria europea, nel periodo che possiamo definire pirandelliano, si evidenzia una profonda crisi la cui unica soluzione sembra essere quella del dramma negato. Questa soluzione obbligò l’autore ad immedesimarsi nel ruolo dei suoi personaggi mettendo nelle loro bocche alcune spontanee parole che in effetti vennero a costituire il vero dramma.

*******

La nuova concezione creativa

Nelle parole quindi possiamo intravvedere gli slanci o le paure dettati dal fervore delle persone bruciate da esperienze troppo scottanti. Altro discorso bisogna affrontare per la lingua adottata dal poeta agrigentino in Liolà. Il quadro linguistico di fine Ottocento si presentava vario e difforme.

Secondo Pirandello la lingua italiana è in disuso; ognuno parla il suo dialetto, lo stesso autore siciliano pur conoscendo le varie sfumature della “lingua siciliana” si rivolge al “pretto vernacolo”, alla parlata di Girgenti.

La scelta non dipese certamente dalla non conoscenza della lingua italiana o dall’incapacità di adoperarla adeguatamente. Essa fu dovuta, in particolar modo, all’impossibilità di rappresentare propriamente con una lingua non dialettale i sentimenti e le immagini caratteristiche del luogo in cui è ambientata la commedia. Pirandello giudica la parlata di Girgenti “la più pura, la più dolce, più ricca di suoni, per certe sue particolarità fonetiche che forse più d’ogni altra l’avvicinano alla lingua italiana”.

Nel dialetto agrigentino alcune espressioni come “p’u mezzu”, che differisce dal catanese-siracusano “n’du menzu”, o “dritta” che in siracusano diventa “ritta”, dimostrano quanto più vicino all’italiano sia questo dialetto rispetto ai restanti della Sicilia.

Altri esempi delle differenze fonetiche li troviamo in espressioni conio “vogliu” che nel dialetto della parte sud-orientale della Sicilia diventa “vogghiu” o “figliu’ che diventa “figghiu” (da notare il raddoppiamento della g e la trasformazione della “l” in “h”). Inoltre la scelta del “pretto vernacolo” riflette esattamente la volontà di Pirandello di voler polemizzare contro quell’ibrido linguaggio tra dialetto e lingua italiana, che egli definisce “dialetto borghese” o “forma interna” che egli ravvisa nel dialetto arrotondato di Verga.

Si potrebbe anche pensare che la scelta della “forma esterna” del pretto vernacolo agrigentino voglia testimoniare il profondo legame interno tra Pirandello e la realtà di Girgenti vista come la fonte dei sentimenti e delle immagini dello scrittore.

La lingua italiana in questo quadro non viene però definitivamente abbandonata. Molte espressioni puramente dialettali servono a spiegare forme italiane inconsuete che provengono da una stato originario chiaramente dialettale. Infatti nelle autotraduzioni troviamo nuove forme morfologico-lessicali.

Queste forme possono essere raggruppate in tre sezioni: arcaismi, neologismi e creazioni effimere.

Per quanto riguarda gli arcaismi essi spesso conferiscono all’opera pirandelliana un tono più raffinato e più nobile. Tale utilizzo pregiudica la vivezza del parlato creando così il rischio di cadere nell’anacronismo puro. Pirandello stesso scrive:

“Mancando così la sicurezza della lingua, che debba mancare anche la tecnicità della parola e debba prodursi l’elasticità del senso della parola stessa, vien di conseguenza”.

Alcuni esempi di arcaismi sono: “alvo materno” in “Ciaula scopre la luna” (arcaismo raro), “agiati” in “Il Fu Mattia Pascal” (utilizzato nel senso di largo, grande, parlando di pantaloni), “greppina” in “Uno nessuno centomila” (divano da riposo in uso alla fine dell’Ottocento).

L’aspetto arcaicizzante viene comunque bilanciato dalla presenza, non indifferente, dei neologismi. Questi formano certamente la sezione più creativa del lessico pirandelliano, quello che si è integrato perfettamente con la lingua italiana e continua attraverso l’espressione poetica dei suoi posteri. In realtà i neologismi sono, più che altro, varianti morfologiche o semantiche di termini già in uso.

Questa sezione comprende parole come “evi”, vocabolo già in uso dal Cinquecento nella forma singolare per indicare un periodo storico lungo, Pirandello ne modifica soltanto il numero creando la forma plurale indicante periodi; o “abluzione” lavatura al singolare. Certamente le maggiori spinte innovative vengono dal dialetto agrigentino.

Infatti nell’opera pirandelliana che precede il teatro dialettale sono presenti molti sicilianismi che, pur essendo espressi nella forma italiana, conservano il loro significato dialettale. Per esempio il verbo siciliano “avvertiri” verbo intransitivo badare, fare attenzione. Pirandello trasforma un verbo dialettale della terza coniugazione in -ere in un verbo italiano in -ire, conservando però il significato del verbo dialettale. La parte del lessico pirandelliano che non si conforma all’italiano letterario mostra due componenti: quella tradizionalista con elementi che si ispirano al lessico antiquato e quella composta dai neologismi.

Queste creazioni vengono definite “effimere” in quanto non intaccano più di tanto la realtà linguistica italiana ma mostrano palesemente la continua lotta per arrivare al traguardo di una. lingua italiana fortemente espressiva. Soprattutto per questo Pirandello usa creazioni che possiamo interpretare come libertà linguistiche personali, ad esempio l’uso dell’aggettivo bisillabico in funzione di avverbio: “ridere acre” ridere malignamente in analogia con “piangere forte” ed altri: o l’uso di composti verbali con preposizioni come : “abbruscato” (agg – ‘abbrustolito’, “I vecchi e i giovani”) e “atticciato” (agg., ‘tarchiato’, ‘tozzo “Il Fu Mattia Pascal”). La ricerca della naturalità espressiva è un’ altra peculiarità dello stile pirandelliano.

Nella commedia “Liolà” ad esempio la naturalità espressiva raggiunge il massimo della concretezza nel dialogo tra il protagonista e Zio Simone, in cui alludendo all’impossibilità di procreare di quest’ultimo, Liolà usa delle espressioni che sembrano tratte dal linguaggio delle falloforie o dei fescennini, specie quando atavicamente identifica la fertilità della terra con la fecondità della donna:

“Scusassì, cca’ cc’è un pezzu di terra; si vossia si la sta a taliari senza faricci nenti, chi cci fa a terra? Nenti. Comu a fimmina. Chi cci duna ‘u figliu? Vegnu iu, ni stu pezzu di terra; l’zzappu; la conzu; cci fazzu un pirtuso; cci jettu u civu: spunta l’arbulu”. (Scusi. Qua c’è un pezzo di terra ; la zappo; la concimo; ci faccio un buco; vi butto il seme: spunta l’albero) o quando attraverso la sua logica stringente, tipica del contadino, dice che la terra è di chi la lavora. Concetto da cui si potrebbe cogliere in nuce già una coscienza di classe: “A cù l’ha datu st’ arbulu ‘a terra? A mmia. Veni vossia e dici no, è miu. Pirchì? Pirchì a terra e so? Ma la terra beddu zu’ Simuni chi sapi a cu apparteni? Duna u fruttu a cù la lavura”. (A chi l’ha dato quest’ albero la terra? A me! Viene lei e dice di no, dice che è suo. Perché suo? Perché è sua la terra? Ma la terra, caro zio Simone, sa forse a chi appartiene? Dà il frutto a chi la lavora)”.

Da queste brevi battute si capisce come l’utilizzo della parlata di Girgenti risponda meglio alle esigenze di Pirandello. Liolà d’altronde è una commedia campestre, nella quale solo l’utilizzo del “pretto vernacolo” rende la giusta concretezza dei mondo contadino dell’entroterra siciliano.

Le idee della “robba” come segno di potere, della prole come fonte di ricchezza e della donna come “mezzo” di procreazione sono idee appartenenti ad una cultura antiquata e retrograda. I termini “gistri” (dal latino canestrum, cesto), “panara” (dal latino panariuni, cesto per pane), “antu” (dai latino ante, il luogo dove lavorano i contadini), “rappa” (dal germanico krappa, granello d’uva) mettono in luce la natura contadina del popolo siciliano. I personaggi della commedia sono immersi in questo speciale mondo agreste.

Liolà è un “contadino ebbro di sole”. Egli è il perfetto opposto di quello che si potrebbe definire un personaggio misogino. Liolà è un “Casanova siciliano”, spensierato e amico della natura, accompagnato sempre da grande allegria che trasmette anche agli altri. Anche nel gioco dell’inganno riesce a speculare sulle parole e a confondere con espressioni ambigue ed equivoche il suo diretto avversario: Don Simone Palumbo. “U Zu’ Simuni” è il possidente della terra: lui ha la “robba”.

Questo termine ricorre spesso nella commedia, nella duplice accezione di “roba”, intesa come casa colonica (robba è la casa colonica di zio Simone e rubbicedda, diminutivo di robba, è la casa modesta di gna’ Gesa; da notare l’uso dei diminutivi per indicare le condizioni sociali dei meno abbienti) e “robba” nel senso di averi, terre possedute a cui corrisponde il verghiano “roba”. E’ proprio la “robba” che condiziona il mondo contadino. Don Simone deve avere un erede a cui poterla dare e dopo la morte della moglie decide di risposarsi, ma anche con la bella e prosperosa Mita non c è nulla da fare.

Rimanendo sempre legati alla realtà contadina siciliana d’ inizio secolo, la colpevolezza del mancato concepimento non è attribuibile all’uomo ma solo alla donna poiché la donna deve assolutamente essere capace di procreare. Anche la conformazione fisica della donna gioca un ruolo importante: la donna magra, ad esempio è indice di sterilità come si evince dall’affermazione di zia Croce che riferendosi a donna Rosaria, la quale non aveva avuto figli, dice: “Ma chi cci’ avia a ff’ari idda? Un filo a la porta, puveredda. D’ idda ‘un si putia aspittari”.

Al contrario, la donna prosperosa e simbolo di fecondità e di salute e “strumento” sicuro di procreazione.

Proprio per dare un figlio a zio Simone nasce il gioco dell’inganno, in cui Tuzza voleva avere la meglio, ma “a jucata non ci vinni para” (la giocata non gli è riuscita). Quest’insuccesso provoca in Tuzza uno scatto di pazzia abilmente sedato da Liolà. Pazzia necessaria e “sufficiente” per completare il passaggio dalle tre zone.

Secondo tale teoria elaborata da don Nociu Pampina: il personaggio sostiene che “li paroli ca nescinu dì mucca” sono come sono perché provengono da tre zone: la zona civile che serve “cchiù di tutti duvennu viviri in società” (più di tutte dovendo vivere in società), altrimenti “nni mancirriamu tutti… unu cu l’autru, comu tanti cani arraggiati” ( ci mordiamo tutti come cani arrabbiati) e che ricorda tanto la concezione di Hobbes “homo homini lupiis”; la zona seria che viene in soccorso quando le cose si mettono male e ognuno vuol difendere la propria causa la terza ed ultima zona è la zona pazza che viene utilizzata quando la situazione è ormai degenerata e il personaggio non riesce più a frenare gli istinti.

Il dialetto della zona seria è per esempio quello di Liolà, bisognoso di capire le sue debolezze e di soddisfare il suo desiderio con un inganno e quello di don Simone, avvilito dal troppo lavoro e deciso ad avere un erede a cui lasciare tutte le ricchezze accumulate. Il dialetto della zona civile è il più italianizzato proprio per dare risalto al carattere borghese che Pirandello conserva lasciandovi molta sintassi nella stesura in lingua. Il dialetto della zona pazza predomina generalmente nel finale della commedia ed è il dialetto concitatissimo e liberatorio. E’ il dialetto ingiurioso di zia Croce a don Simone:

“E ora v’ addifinniti a idda, vecchiu beccu, ‘nfacci a n’ autri” ( E ora, no? Non è più vera ora per vostra moglie, vecchio becco), quello di don Simone che libera la verità “E’ miu, e miu, e miu, sissignuri e miu! E nuddu s’ avi arrisicari di diri cosa contra di me muglieri ca vasannu vi fazzii a vidiri a Cristu sdignato!” ( E’ mio! mio! e guai a chi s’attenta a dir cosa contro mia moglie…).

Quindi è proprio in questa zona che Pirandello trova parecchie difficoltà nel tradurre alcune espressioni dal dialetto in lingua. Molte di esse perdono nella traduzione italiana la loro aggressività ed efficacia espressiva.

La cosa particolarmente pittoresca sta nel vedere come espressioni formalizzate sotto lo schema dei dialetto serio si mescolano alla componente proverbiale-metaforico del parlar civile, come ad esempio :

“Chi aviti forsi ‘u carbuni vagnatu ? l’avi bbonu addumatu e cuvatu dintra” (Avete forse il carbone bagnato? l’ha bene acceso e covato dentro), oppure

“gaddina chi camina, s’arricogli c’ à vozza china” (gallina che va e gira, col gozzo pieno si ritira), o “cu cerca trova e cu secuta vinci” (chi cerca trova e chi seguita vince.), o “u tavirnaru voli i picciuli” (il tavernaio vuole essere pagato), o ancora “come s’ avissiru pigliato un ternu” (come se avessero preso un temo).

La più grande originalità di Pirandello sta nell’aver creato una specie di “stato d’animo ” del mondo contemporaneo: cioè di avergli dato un nome, il suo. Oggi con il termine pirandelliano indichiamo qualsiasi situazione contraddittoria e grottesca.

Eppure Pirandello fa la cosa più naturale: descrive la “semplice e complicata” realtà siciliana. Realtà che si può esprimere solo tramite le parole, che sono:

“…larve da riempire e ognuno le riempie del senso che ha per se, nel proprio intimo… e ben lo sa il Padre quando nei ‘Sei personaggi in cerca d’ autore’ esclama: ‘ma se è tutto qui il male! Nelle parole! Abbiamo tutti dentro un mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé del mondo come egli l’ha dentro?…”.

Nonostante viviamo in un mondo tecnologico dove tutto sembra essere facile, si è avvertito il bisogno di analizzare la parola “secondo” Pirandello proprio perché, nell’intento di utilizzarla al meglio, non soltanto ne ha colto l’importanza ma soprattutto il limite. “… Crediamo d’intenderci non ci intendiamo mai”. La parlata dialettale differisce dalla lingua italiana nella concretezza e nella schiettezza delle espressioni. La scelta del dialetto siciliano permette a Pirandello di dar vita a dialoghi accesi, pieni di risposte immediate e permeati di un tono velatamente sarcastico.

I dialetti della Sicilia, ricca di culture diverse a causa delle sue tredici dominazioni, hanno accolto apporti linguistici di notevole importanza, per cui presentano non solo differenze sostanziali tra le diversissime province ma anche svariate sfumature tra paese e paese. Attenzione, però, perché la dialettomania porta al “mito populistico del dialetto toccasana” e la dialettofobia al “mito puristico”, che vede il dialetto come “deviazione, errore, corruzione, incultura”.

Proprio in questo errore incorse il fascismo che, tra le molte sciocchezze che predicava, dichiarò guerra ai dialetti, o meglio, come dice Tullio De Mauro “dichiarò guerra al fatto che si parlasse dell’esistenza dei dialetti”. Noi non siamo né dialettomani e né dialettofobici, ma ci atteniamo a quello che “dialektos” in greco voleva dire, cioè semplicemente e genericamente “modo di parlare”. Il dialetto utilizzato da Pirandello è la parlata di Girgenti, su cui egli aveva fatto la sua tesi di laurea a Bonn e che definisce, sempre nell’Avvertenza alla commedia “Liolà”: “incontestabilmente la più pura, la più dolce, la più ricca di suoni, per certe sue particolarità fonetiche, che forse più di ogni altra l’avvicinano alla lingua italiana”. Sicuramente Pirandello è rimasto affascinato dal dialetto, tant’è vero che scelse di scrivere alcune delle sue opere, prima in dialetto per poi tradurle in lingua italiana.

La commedia “Liolà” costituisce un esempio eclatante di quella che fu la precisa e meditata scelta linguistica di Pirandello e di come la traduzione in lingua italiana abbia fatto perdere di particolarità il testo originale in dialetto agrigentino, dove la concretezza più che i personaggi è la vera protagonista della commedia campestre in tre atti. Pirandello stesso definisce così, in una lettera datata 24 ottobre 1916, diretta al figlio Stefano, prigioniero degli austriaci, la sua creazione che è stata citata nelle pagine precedenti.

Certamente, per quanto riguarda la lingua, la scelta dialettale non dipese dalla non conoscenza della lingua italiana o dall’incapacità di adoperarla adeguatamente, ma dall’impossibilità di rappresentare propriamente con una lingua non dialettale i sentimenti e le immagini caratteristiche del luogo, in cui è ambientata la commedia.

Inoltre, Pirandello sceglie il dialetto agrigentino, perché lo trova il più vicino alla lingua italiana. In effetti alcune espressioni del suddetto dialetto come “p’u mezzu”, che differisce dal catanese-siracusano “n’ du menzu”, o “dritta”, che in siracusano diventa “ritta”, o “vogliu” e “figliu che nel dialetto della parte sud-orientale della Sicilia diventano rispettivamente “vogghiu” e “figghiu”.

Ma forse la scelta, come dice lui, del “pretto vernacolo” riflette la volontà di Pirandello di voler polemizzare contro “quell’ibrido linguaggio tra dialetto e lingua italiana”, che egli definisce “dialetto borghese” o “forma interna”, che egli ravvisa nel dialetto “arrotondato” di Verga.

Leggendo la commedia “Liolà”, ci accorgiamo che la ricerca della naturalità espressiva è massima, anche perché Pirandello mira particolarmente alla concretezza, come nel dialogo tra il protagonista e zio Simone in cui, alludendo all’impossibilità di procreare da parte di quest’ultimo, Liolà usa delle espressioni che sembrano tratte dal linguaggio delle falloforie, specialmente quando atavicamente identifica la fertilità della terra con la fecondità della donna:

“Scusassi, cca’ cc’è un pezzu di terra; si vossia si la sta a taliari senza faricci nenti, chi cci fa a terra?

Nenti. Comu a’ fimmina. Chi cci duna ‘u figliu? Vegnu iu, ni stu pezzu di terra; l’azzappu; la conzu; cci fazzu un pirtusu; cci jettu u civu: spunta l’arbulu! Zu Simuni, ringrassi a Diu c’ancora ‘un ‘u spussessanu!”.

Risponde lo zio Simone:

“Ah sì? Chi m’avissuru puru a spussissari?”.

E Liolà:

“E pirchì no? Puru sta liggi po’ veniri dumani”.

E poi riprendendo il discorso della fertilità della terra, Liolà attraverso la sua logica stringente, tipica del contadino, dice che la terra è di chi la lavora, da cui si potrebbe cogliere in nuce già una coscienza di classe:

“A cù l’ha datu st’arbulu ‘a terra? A mmia. Veni vossia e dici no, è miu. Pirchì? Pirchì ‘a terra è so? Ma la terra beddu zu’ Simuni chi sapi a cu apparteni? Duna u fruttu a cù la lavura”.

Da queste brevi ed immediate battute, si capisce come l’utilizzo della parlata di Girgenti risponda meglio alle esigenze di Pirandello.

Liolà, d’altronde, è una commedia campestre, nella quale solo l’uso del “pretto vernacolo” rende la giusta concretezza del mondo contadino dell’entroterra siciliano, evidenziato anche da alcuni termini come “gistri” (ceste), “sacchi” (sacchi), “coffi” (cofani), “panara (panieri), “rappa”(grappoli) che mettono in luce ulteriormente la natura contadina del popolo siciliano. I personaggi della commedia sono immersi in questo mondo agreste. Liolà è un “contadino ebbro di sole”.

Questo è il ritratto che fa di se stesso, quando va a chiedere alla Zia Croce la mano della figlia Tuzza, che aveva messo incinta:

“Vossia sapi ca ‘un sugnu oceddu di gaggia. Oceddu di volu sugnu: oj ccà, dumani ddà; a lu suli, all’acqua, a lu ventucantu e mi ‘mmiriacu; e nun sacciu si mi ‘mmriaca cchiù lu cantu o cchiù lu suli… Cu tuttu chistu, za Cruci, sugnu ccà: mi tagliu l’ali e mi vegnu a chiujri di mia stissu dintra ‘a caggia. Ci dumannu ‘a manu di so figlia Tuzza”.

Liolà è un Casanova siciliano, spensierato ed amico della natura, accompagnato sempre da grande allegria, che trasmette anche agli altri. E’ orgoglioso di avere tre figli nati, da “ragazzotte di fuorivia”, che stanno con sua madre: “Su’ masculiddi e, quannu criscinu, p’ ‘a campagna, cchiù vrazza cc’è, cchiù rricchi semu.” Antiquata idea della prole come fonte di ricchezza. U zu’ Simuni, proprietario della terra, possiede la “robba” come segno di potere.

Questo termine ricorre spesso nella commedia “Liolà”, nella duplice accezione di “robba”, intesa come casa colonica(robba è la casa colonica di zio Simone e “ rubbicedda, diminutivo di robba, è la casa modesta di gna’ Gesa; da notare l’uso dei diminutivi per indicare le condizioni sociali dei meno abbienti) e “robba” nel senso di averi, terre possedute, a cui corrisponde il verghiano “roba”. E’ proprio la “robba” che condiziona il mondo contadino. Lo zio Simone deve avere un erede, a cui poter lasciare tutte le sue ricchezze. Dopo la morte della moglie Rosaria, da cui non aveva avuto figli, decide di risposarsi con la bella e prosperosa Mita, perché la conformazione fisica della donna gioca un ruolo importante nella procreazione, secondo la mentalità contadina.

Infatti la donna magra è indice di sterilità, come si evince dall’affermazione della zia Croce, che riferendosi a donna Rosaria, la prima moglie di zio Simone, la quale non aveva avuto figli, dice:

“Ma chi cci’ avia a ffari idda? Un filu a la porta, puveredda. D’idda ‘un si putia aspittari”.

Al contrario, la donna prosperosa è simbolo di fecondità e di salute e “strumento” sicuro di procreazione. La donna deve assolutamente essere capace di procreare, poiché si attribuisce la colpevolezza del mancato concepimento solo a lei. Non veniva presa nemmeno in considerazione l’impotenza procreativa del maschio. Ma sta di fatto che, dopo quattro anni di matrimonio con la prosperosa Mita, sembrava che l’erede fosse arrivato con Tuzza, messa incinta da Liolà, il cui nascituro mediante i consigli interessati di Tuzza e della Zia Croce, sua madre, se l’era accollato Zio Simone, il quale si era vantato davanti a tutti e perfino davanti alla stessa moglie che il figlio era suo, per prendersi finalmente la soddisfazione di far credere di aver procreato l’erede.

Ma colpo di scena! La situazione pirandelliana non si era del tutto realizzata.

La moglie di Zio Simone è anch’essa incinta! “Liolà! Liolà! Cci la fici! Cci la fici e mi la fici, assassinu!”, sbotta Tuzza palesamente contrariata per la nuova situazione. E continua a scatenarsi: “E cci l’arricurdavu! Centu voti cci l’arricurdavu, ca s’avia a guardari di Liolà!”. Ma Zio Simone risponde contento ed orgoglioso: “E’ miu, è miu, sissignora, è miu! E nuddu s’avi arrisicari di diri cosa contro di me’ muglieri, ca vasannò vi fazzu a vidiri a Cristu sdignatu!” E Tuzza gli risponde altezzosamente: “Chi va circannu cchiù vossia? Si si vulia pigliari lu me’, ca sapìa di causa e scienza di cu’ era, e vulìa fari cridiri ch’era so, si figurassi ora s’ ‘un cridi ch’è so chiddu di so muglieri!”.

Sono molto interessanti anche le battute di dialogo che si incalzano l’una di rimando all’altra, un faccia a faccia polemico tra le due contendenti Mita e Tuzza, che stavano per venire alle mani, per la loro concretezza e immediatezza. Dice Mita: “ Vogliu diri ccà a Tuzza, ca cu’ tarda e nun manca, non si chiama mancaturi! Tardavu, è veru; ma nun haju mancatu! Tu jisti avanti e iu ti vinni appressu!” Non si fa attendere la risposta provocatoria di Tuzza: “P’ ‘a me’ stissa strata mi vinisti appressu!”.

Alla quale Mita ribatte: “No,, bedda! ‘A me’ è dritta e giusta; ‘a to è ttorta e latra!”.

Le espressioni citate hanno perso nella traduzione italiana, che Pirandello ha fatto della commedia, la loro aggressività ed efficacia espressiva e questo può essere uno dei motivi di giustificazione della scelta meditata del “pretto vernacolo” da parte dell’agrigentino. A prescindere delle motivazioni, che hanno spinto Pirandello ad usare varie volte il dialetto agrigentino nelle sue opere, bisogna considerare il siciliano una lingua o un insieme di dialetti? “Il siciliano non è una lingua derivata dall’Italiano ma al pari di questo dal Latino”.

L’Unesco riconosce al siciliano lo status di lingua madre. La lingua siciliana potrebbe essere ritenuta una lingua regionale o minoritaria ai sensi della Carta europea per le lingue regionali, che all’articolo 1 afferma che “ per lingue regionali o minoritarie s’intendono le lingue che non sono dialetti della lingua ufficiale dello Stato”.

Tuttavia la storia linguistica della Sicilia, con le alloglossie interne della Lingua gallo-italica, che tocca ben 4 province (Messina, Enna, Catania e Siracusa con quattordici centri); della Lingua arbereshe, detta anche greco-albanese che interessa 5 comuni del palermitano); e della Lingua greca o greco-siculi (minoranza linguistica radicata nel territorio di Messina), mi fa essere perplesso su quanto raccomandava Luigi Settembrini agli Italiani e cioè: “di conoscere questo dialetto siciliano, che fu veramente ed è lingua più che dialetto, non solo per la sua antichissima tradizione letteraria, ma anche per il suo vario e complesso stampo sintattico, ricco di sottilissimi nessi, come per copia e colorita efficacia di vocaboli”.

Pietro Seddio

Quale teatro?

Secondo Luigi Pirandello

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com