Di Elio Providenti.

La morte era sopraggiunta rapida e senza scampo: ‹‹Al medico che all’alba era venuto a visitarlo, gli aveva cavato sangue e lo confortava, aveva detto senza guardarlo: – Non abbia tanta paura delle parole, professore. Questo si chiama morire››

«Il finis vitae» ovvero l’ultimo capolavoro di Luigi Pirandelloda «Belfagor» 399, a. LXVII, n. 3, 31 maggio 2012, p. 309-14 In tempi come questi, in cui la morte ha perduto la sua sacralità ed è esorcizzata da un sempre più frequente ricorso a terapie d’accanimento, viene più che mai la tentazione di richiamarsi al diverso atteggiamento con cui in passato la si considerava. Chi ricorda l’atto di scoprirsi il capo o d’accennare un segno di croce al passaggio di un carro funebre? Chi ricorda il tempo in cui si moriva naturalmente, nel proprio letto, circondati dai parenti, affrontando la lotta (l’agonia, appunto) senza ricorso a tentativi vani d’allungare una vita ormai inutile e invivibile? E la veglia del defunto?… un’altra consuetudine che s’è persa! Oggi, partendo da un anonimo ospedale, si va all’ultima dimora in auto-funebre, velocemente, sfuggendo all’attenzione dei passanti; e può darsi che l’eventuale sorpasso desti piuttosto una ripulsa scaramantica. La recente invocazione di un papa che chiede di esser lasciato solo nell’ultimo suo passo, nel ritorno al Padre, traduce esemplarmente ciò che ognuno di noi, nel segreto della propria coscienza, desidera per sé. Dal nulla che ci ha generato si nasce col pianto; si muore soli, e spesso con lo stesso pianto, distaccandoci da chi, rimanendo, conserverà di noi, si spera, un non troppo durevole ricordo. La vida es sueño, diceva Calderón, un sogno legato alle radici dell’esistere e del morire, malgrado i progressi portentosi (e spaventosi) della civiltà umana. |

E cominciamo dunque dalla morte stessa dello scrittore. Una polmonite, una malattia violenta, incurabile allora, cui era scampato una prima volta a Berlino tra la fine di marzo e l’inizio d’apri- le del 1930, con rinnovata furia, in una settimana del dicembre 1936 l’aveva assalito e finito. Le testimonianze dirette sulla sua morte non sono tante, di Ugo Ojetti, di Corrado Alvaro, di don Giuseppe De Luca.

L’amicizia con Ojetti, la più antica, risaliva all’ultimo decennio del secolo XIX, ai tempi della cerchia romana di Luigi Capuana, che a cinquantasette anni e ancora scapolo abitava in un quartierino con terrazza di via in Arcione, tra la fontana di Trevi e i “giardini d’abbasso” del Quirinale. Su quella terrazza Capuana aveva fotografato Zola quand’era venuto a Roma nel novembre del 1895 per documentarsi sulla città, inclusa nel ciclo delle Trois Villes. Da lì Capuana poteva osservare la progressiva devastazione degli ombrosi giardini intorno alla fontana dell’organo, digradanti dal colle verso il basso, che si andava compiendo sotto l’egida dell’ing. Cipolla per la costruzione dei muraglioni e dei padiglioni delle nuove scuderie reali.

Era quello il tempo delle accese polemiche del giovane Ojetti, fervente neoteros dannunziano, sull’inesistenza di una moderna letteratura in Italia (il suo libro-inchiesta, Alla scoperta dei letterati, era del 1895), che avevano provocato nel giro di tre anni un sommovimento in campo letterario con la reazione carducciana alle “mosche cocchiere”, quella pascoliana sull’incomprensione dei giovani verso i vecchi, e dato origine a Gli “ismi” contemporanei (1898), il libro destinato a raccogliere le opinioni di Capuana, notoriamente amico dei giovani ma critico dei neoteroi.

La mattina della morte, in una vettura messa a disposizione dall’Accademia d’Italia, Ojetti, insieme a Bontempelli, attraversava una Roma nebbiosa per raggiungere la casa dell’estinto, sforzandosi di ricordare i tempi lontani della loro conoscenza: ‹‹…1894… o 1895…. Bel giovane, con lo sguardo caldo e la voce velata. Capuana lo difendeva così: “Ma guardategli gli occhi. Cannocchiali sono”››. Prendo questi ricordi, forse tra i più immediati, dalle pagine delle Cose viste (vol. II, Sansoni, Firenze 1952, p. 611-616), apparsi la prima volta sul ‹‹Corriere della Sera›› del 30 dicembre 1936. La morte, s’è detto, era sopraggiunta rapida e senza scampo: ‹‹Al medico che all’alba era venuto a visitarlo, gli aveva cavato sangue e lo confortava, aveva detto senza guardarlo: – Non abbia tanta paura delle parole, professore. Questo si chiama morire›› (Cose viste, II, p. 613). I giornali dell’11 dicembre 1936 (ad es. ‹‹La Tribuna›› di Roma, ‹‹La Nazione›› di Firenze, ecc.) riportarono così la notizia, di evidente derivazione ufficiale: ‹‹È morto Luigi Pirandello. Malattia breve, agonia rapida. Domenica scorsa fu costretto a letto da un attacco di influenza; poi le condizioni si aggravarono e l’influenza volse in polmonite.[…] All’alba di stamani, di fronte ai sintomi di aggravamento, il medico curante chiese l’ausilio del prof. Frugoni. Fu tenuto consulto e la sentenza apparve fatale. Alle 8,50 Luigi Pirandello spirava…››. La domenica è quella del 6 dicembre; il giorno della morte fu il giovedì seguente. I dati si rilevano anche dal calendario del 1936 che si conserva ancora sulla scrivania dello studio di via Bosio.

Corrado Alvaro, più giovane di Ojetti, appartenente alla generazione successiva, nato lo stesso anno del primogenito, Stefano, in qualche modo si considerava discepolo se non figlio spirituale dello scrittore, e con lui Orio Vergani (coetaneo dell’ultimo, Fausto), i quali, insieme ai più anziani Federigo Tozzi e Rosso di San Secondo, costituivano la cerchia più intima. Alvaro s’era trovato nello schieramento di punta de ‹‹Il Mondo››, il giornale di Giovanni Amendola, sulle cui pagine, dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, s’era ingaggiata una strenua battaglia antifascista nell’ultima resistenza alla dittatura incombente. La morte di Amendola, il 7 aprile 1926, in conseguenza delle due feroci bastonature di Roma e di Montecatini, l’introduzione delle leggi liberticide che colpivano a morte anche la stampa, avevano posto il giovane redattore nella condizione di un esiliato in patria pur senza subire il confino, largamente comminato in quel momento ad ogni genere d’avversari politici, a deputati, a giornalisti. In apertura dei suoi diari, che iniziano con l’anno 1927, ricordava:

‹‹Tra morti ed esiliati, l’opposizione si è dispersa. A chi rimane, si chiedono dichiarazioni dei suoi atteggiamenti passati. In genere, si buttano sui morti e sugli assenti le responsabilità delle proprie azioni. Chi non si fa avanti, resta come un bersaglio di cartone, giacché questi hanno bisogno di nemici. Essi stessi creano un nemico in qualcuno sperduto e poco significante. Io sono uno di questi›› (Quasi una vita, Bompiani, Milano 1951, p.14). Recuperando con fatica uno spazio di narratore e di elzevirista, era riuscito ad ottenere una collaborazione alla terza pagina de ‹‹La Stampa››, su cui pure aveva cominciato a scrivere Adriano Tilgher, già critico teatrale de ‹‹Il Mondo››, e così nel 1928, come corrispondente, era stato inviato a Berlino dove aveva riallacciato i rapporti con Pirandello, giuntovi anche lui nell’autunno con le due sorelle Marta e Cele Abba, in esilio volontario, dopo la fine travagliata dell’esperienza di direttore-capocomico del Teatro d’arte di Roma (1925- 1928). Alvaro s’era trovato sul lato opposto quando Pirandello aveva dato la sua adesione al fascismo, ma ora che anche nel drammaturgo il fervore d’una fede con tanto entusiasmo proclamata s’era attenuato, i rapporti tra loro, se mai si fossero deteriorati, erano ritornati cordiali.

Toccherà ad Alvaro scrivere le pagine più meditate, ma non nell’immediatezza dell’avvenimento: vent’anni dopo, in una prefazione alle Novelle per un anno (Milano, 1956) per una nuova edizione mondadoriana di tutte le opere nella collana dei Classici contemporanei italiani. Per la verità anche Alvaro, subito dopo la scomparsa, aveva scritto una pagina sulla sua antica amicizia con il commediografo in ‹‹Quadrivio››, il settimanale letterario diretto da Interlandi (L’amicizia di Pirandello, ‹‹Quadrivio››, Roma, 20 dic. 1936), e aveva curato nell’‹‹Almanacco letterario Bompiani 1938›› la pubblicazione del Taccuino di Bonn e di altre pagine dai taccuini di lavoro, con il relativo commento (p. 3-31). Nel dopoguerra s’era ancora accostato al tema con un saggio di Appunti e ricordi su Luigi Pirandello (‹‹Arena Rassegna di studi teatrali››, Roma, a.I, n.3, ott.-dic.1953, p.159- 184), cui, contrariamente al titolo, aveva dato un taglio più analitico e critico, non la forma biografica e rievocativa della successiva Prefazione. E in questi Appunti e ricordi aveva inserito in apertura un errore, ripetutosi anche nella Prefazione, che conviene correggere. Si tratta peraltro di un errore veniale, una data sbagliata: ‹‹Il 28 dicembre del 1937, – così Alvaro – gli eredi di Luigi Pirandello firmarono l’atto di donazione al demanio dei mobili e dei libri appartenuti a Pirandello e rimasti nell’appartamento che egli occupò a Roma, negli ultimi anni della sua vita, in via Antonio Bosio…››.

L’appartamento, in effetti, fu tenuto ancora dal figlio Stefano finché continuò ad abitare con la famiglia nel piano sottostante, e cioè fino al 1938, quando l’intera palazzina di proprietà della principessa Virginia Caracciolo Bernabei fu acquistata dallo Stato e adibita a sede dell’Ufficio centrale dei pesi e delle misure del Ministero dell’industria, commercio e artigianato (attualmente, dello sviluppo economico). Quell’acquisto (avvenuto con rogito in data 10 novembre 1938) avrebbe comportato la destinazione a ufficio anche dell’ultima dimora dello scrittore. Per impedirlo i figli continuarono a pagarne l’affitto fino al novembre 1941 (Stefano Pirandello, Tutto il teatro, a c. di S. ed E. Zappulla, Bompiani, Milano 2004, vol. I, p.309), sollecitando nel contempo Mussolini e in particolare Bottai, ministro dell’educazione nazionale, a salvaguardare l’appartamento in cui erano ancora custoditi gli arredi, le carte e i libri dello scrittore. E finalmente, alla fine del 1942, e precisamente nel pomeriggio del 28 dicembre si arrivò alla decisione. Si era alla svolta della guerra ed era ormai iniziato il crollo dello stato fascista. L’8 novembre, meno di due mesi prima, un corpo di spedizione americano era sbarcato sulle coste dell’Africa, a Casablanca, ad Orano e ad Algeri, con l’obiettivo di prendere tra due fuochi le forze italo-tedesche ormai in ritirata dopo la sconfitta di El Alamein sul fronte egiziano ad opera dell’armata britannica. Caduta Tripoli il 23 gennaio 1943, la resa in Africa settentrionale seguì il 13 maggio. Piena di preoccupazioni dovette essere quindi quella riunione della sera del 28 dicembre 1942 (e non dunque del 1937), quando i tre figli apposero la loro firma sul documento (di cui una copia è conservata negli archivi dell’Istituto di studi pirandelliani e sul teatro contemporaneo), che consentiva la retrocessione dell’appartamento al demanio, ‹‹affinché poi dal demanio venisse consegnato al ministero dell’educazione nazionale e così conservato nel modo stesso in cui fu tenuto dall’illustre accademico››.

A differenza di Ojetti, che sugli aspetti non ortodossi di quella morte aveva scritto parole di cautela e di prudenza, Alvaro non avrà più le reticenze del periodo fascista, e darà compiutezza oggettiva ai suoi ricordi.

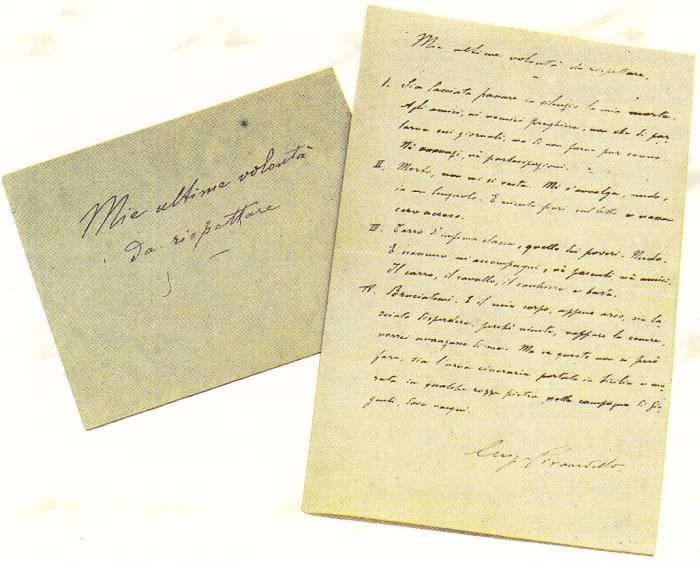

Ojetti, invece, aveva ritagliato alcuni passi delle Ultime volontà da rispettare, sintetizzandoli infine in due frasi: ‹‹Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Niente, neppure le ceneri, vorrei avanzassero di me››, e se ne mostrava scandalizzato: ‹‹Non oso ribattere, come farei se egli fosse vivo e presente. Sento che forza di convinzione gli deve essere occorsa per arrivare, lui nato in Sicilia e cattolico, a queste negazioni›› (Cose viste, II, p.615). Lasciamo la forzatura del cattolico, e ricorriamo a qualche riscontro testuale: ‹‹Sia lasciata passare in silenzio la mia morte››, è l’incipit delle ultime volontà, che proseguono: ‹‹Agli amici, ai nemici preghiera, non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno…››. Seguono, nell’ordine, gli altri tre capoversi: ‹‹ – II. Morto, non mi si vesta…, – III. Carro d’infima classe, quello dei poveri…››, e infine la quarta disposizione, la più dirompente, che conviene riportare per intero: ‹‹ – IV. Bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare, sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra, nella campagna di Girgenti, dove nacqui››. Che Ojetti avesse diligentemente trascritto senza errori quelle ultime volontà è provato (Carteggi inediti con Ojetti, Albertini, Orvieto… a c. di S. Zappulla Muscarà, Bulzoni, Roma 1980, p.121, e, di fronte a p.191, la riproduzione del suo autografo), e che nel riferirne abbia tentato di renderle più accettabili, è altrettanto palese. Egli, come abbiamo detto, isolò due frasi: Sia lasciata passare in silenzio la mia morte, la prima, e niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me, la seconda, con una piccola ma significativa correzione. Diamo la frase con le varianti: niente, neppure le ceneri [recte: la cenere], vorrei avanzassero [recte: avanzasse] di me, dove, nella censura pressoché totale dell’ultima disposizione, il richiamo a le ceneri dà più il senso d’una penitenza quaresimale e d’una generica immagine di polvere o di resti, che non della cenere del corpo combusto. Era un dire e non dire, un accennare e sottintendere, il massimo che si potesse fare in quelle circostanze.

Alvaro, che era rimasto sempre fuori dal giro dell’ufficialità, ricorda la telefonata ricevuta quella mattina dalla voce piangente della nuora Olinda, la moglie di Stefano, che chiedeva di avvertire anche don Giuseppe De Luca, ‹‹un prete nostro amico e letterato›› (Prefazione, p.6). Ma è nella reazione del rappresentante del governo, anch’egli accorso alla notizia della morte, che l’eterodossia pirandelliana si misura appieno. Nelle ultime volontà, s’è visto, si imponeva la cremazione. Nessuno oserà riferirlo pubblicamente, tutta la stampa lo ignorerà e ciò farà dire a De Luca la desolata frase ‹‹…ricordati che Pirandello s’è fatto cremare, ed è morto senza nessun [sic] segno cristiano. Che vuoi che ne scriva?›› (G. De Luca-F. Minelli, Carteggio, a c. di M. Roncalli, Ediz. di Storia e Letteratura, Roma 2000, vol. II, p.241). Il rappresentante del governo, che nella circostanza suppongo fosse Arturo Marpicati, cancelliere dell’Accademia d’Italia, molto amico del defunto e di Mussolini, esclamò: ‹‹Se n’è andato sbattendo la porta››. Questa porta sbattuta provocò l’ira del più potente dei cittadini (Prefazione, p.9) che a sua volta batté indignato i pugni sul tavolo e impose un controllo rigidissimo sulla stampa.

Le notizie che vennero diffuse dall’agenzia Stefani furono una completa falsificazione: ‹‹I funerali si sono svolti in forma del tutto privata secondo le ultime volontà dell’estinto; il carro funebre, messo a disposizione dal Governatorato, ha mosso dal villino di via Bosio, abitazione dell’estinto, e si è diretto alla stazione Termini, da dove la salma è stata fatta partire per Agrigento per essere tumulata nella tomba di famiglia››. Cito letteralmente da ‹‹La Stampa›› del 12 dicembre (a p. 3), ma non diversamente la notizia fu riportata, ad es., dal ‹‹Messaggero›› e da tutti gli altri organi d’informazione. Noi ora sappiamo, viceversa, che il giorno 13, come Alvaro annotava nel suo diario, avvenne la cremazione al Tempietto egizio del Verano, dove erano in funzione i forni: ‹‹Annunziandomi che il 13 dicembre Luigi Pirandello è stato cremato, il figlio mi ha detto: “Avessi visto; un pugno di cenere. Come se fossero passati mille anni”. Gli ho chiesto: “E il cuore, la piccola pallottola del cuore che non si consuma alla fiamma, lo hai veduto?” Risponde: “No, niente. Cenere”›› (Quasi una vita, p.180).

Don Giuseppe De Luca, avvertito soltanto post mortem, n’era rimasto addolorato e sconvolto, e in una lettera a Papini del 14 dicembre se la prendeva non con Alvaro (lucano lui, calabrese questo e con un fratello prete, don Massimo, figli tutti delle terre più desolate d’Italia), ma con Silvio D’Amico. Così scriveva: ‹‹Fui chiamato a casa Pirandello, appena furono certi che era spirato. Non so quel che avrei fatto se quel balordo di d’Amico, che sapeva, mi avesse avvertito in tempo; e tuttavia non so quietarmi d’essere giunto 12 minuti, dodici minuti dopo che P. era morto. Restai due o tre ore, in casa, e fui dei primi; pregai coi figli Stefano e Fausto sulla salma; pregai da solo e prego. Ma le “ultime volontà”, che lei avrà conosciuto integralmente, erano atroci. Empedocle o un Italiota di prima di Socrate non sarebbe morto diversamente. Quando in casa Pirandello affluivano gli “spiriti forti” (Interlandi, Nardelli, ecc.) me ne venni: che cosa ci stavo a fare, prete?›› (cit. da M. Roncalli, I ‹‹Colloqui su Dio››, note a margine di un incontro e di un libro mai scritto, in Pirandello e la fede, a c. di E. Lauretta, ed.Centro naz. studi pirandelliani, Agrigento 2000, p.197). La delusione quindi era stata grande da parte di don De Luca, che credeva o s’era illuso d’aver appena iniziato con lo scomparso un discorso di spiritualità e forse un cammino di conversione. Tanto che, dopo aver conosciuto Pirandello nell’autunno del 1934, aveva progettato un libro dal titolo Colloqui su Dio e gli uomini immaginando di renderlo protagonista di questi colloqui. Marco Roncalli, nel suo saggio, ha il merito di offrire un florilegio delle speranze e delle delusioni di don De Luca, fino all’ultimo giudizio ‹‹lapidario›› (così Roncalli), quand’erano stati appena editi in un unico volume della ‹‹Collezione Omnibus›› Tutti i Romanzi (Mondadori, Milano 1941). In una lettera ad Antonio Baldini così scriveva: ‹‹Sto leggendo Suo Marito di Pirandello: che mascalzone››.

C’è ancora un’ultima questione da chiarire, quella della presenza o dell’assenza d’un crocefisso al capezzale del morente. Oggi il crocefisso c’è, e io stesso raccolsi da Sandro D’Amico la testimonianza che riportai nei miei Colloqui con Pirandello (Polistampa, Firenze 2005, p.12 e 154). Anche Luigi Filippo D’Amico, con evidente derivazione dal cugino Sandro, descrive così le ultime ore: ‹‹Eppure la situazione era considerata grave, se mia zia Elsa, moglie di Silvio D’Amico, venne a portargli un crocefisso, che Pirandello non ebbe il coraggio di rifiutare›› (L’uomo delle contraddizioni. Pirandello visto da vicino, Sellerio, Palermo 2007, p.174). Ma la questione non è del tutto pacifica: sull’assenza del crocefisso c’è la descrizione della notte tra il 10 e l’11 di Ugo Ojetti, che ha l’esattezza visiva di un piano sequenza cinematografico: ‹‹Quando torno per la terza volta da lui a notte alta, due monache ammantate lo stanno vegliando in ginocchio. Una candeluccia arde sul tavolino presso la finestra e palpita. Le suore mi fissano spaurite. Quella salma senza volto, quel letto senza fiori, quella cameretta senza ceri, quella parete senza una croce, è per loro prima di tutto un mistero›› (Cose viste, II, p. 616). Testimonianza attendibile, che trova ulteriore conferma nell’esclamazione di don De Luca: ‹‹nessun segno cristiano››. Va aggiunto però che nella riproposizione di questa pagina nell’‹‹Almanacco letterario Bompiani 1938›› (p. 68), l’inciso sulla parete senza una croce è scomparso! Se l’intento di Ojetti era stato quello di recuperare una veste di accettabilità a un commiato del tutto anomalo per l’opinione pubblica del regime, ciò che non riuscirono a comprendere né lui né tutti coloro che menarono scandalo, fu che con quella morte Pirandello aveva firmato l’ultimo suo capolavoro.

Elio Providenti

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com