| Prima pubblicazione: Ariel, anno I, numero 13, 14 marzo 1898. Firmato con lo pseudonimo Fernando. «La mia disdetta vuole che di quello che sento io nessuno mai debba o voglia tener conto: l’impressione provata da me alla vista del povero Tito era dolorosa, è vero?» |

Disdetta (continuazione e fine) – Audio lettura – Legge Giuseppe Tizza

6. Disdetta (continuazione e fine) – 1898

L’ho scontato, quel bacio, è vero; lo sconto tuttavia: ma l’ho baciata, ripeto.

Gli anni che Renzi passò a Roma, dopo il mio sciagurato equivoco, furono per me tanti anni di tortura. Marito e moglie vollero che frequentassi assiduamente la casa, e s’intende! Potevano rinunziare al divertimento che offrivo loro? Mi avevano, per così dire, vestito di ridicolo; dovevano rifarsi delle spese dell’abito, e del bacio.

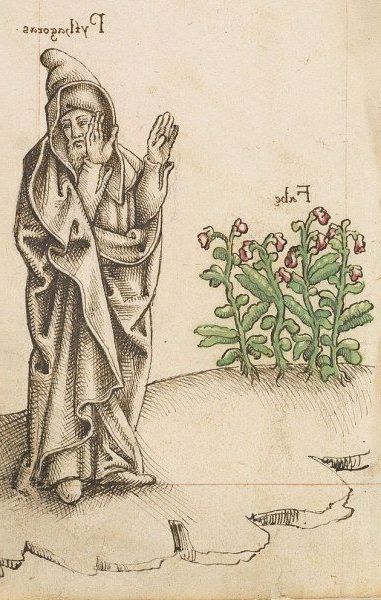

E la signora Renzi fu chiamata Tupì, cara Tupì, dal marito, perché pare che io pronunciassi così il cognome Dupuis, assunto da lei nella commedia. Il francese (non me ne vanto) lo conosco discretamente, ma forse lo pronunzio male: il naso non mi suona bene, un po’ intasato, come l’ho sempre. E Pitagora e Tupì fu il grazioso titolo d’un brutto scherzo comico in versi martelliani perpetrato da Quirino per render famosa negli annali della famiglia la memoria dell’avventura. Versi zoppi ce n’erano parecchi, quaranta su cento per lo meno, ma che importa? Anche la gobba del figlietto sembra carina al padre; e Renzi ci teneva tanto a quella sua birbonata e la leggeva a tutti e la comentava in mia presenza; e tutti ridevano e ridevo anch’io, come una lumaca al fuoco.

V’immaginate poi l’imbarazzo mio, specialmente nei primi tempi di fronte alla signora? Quella donna sapeva bene, perdio, quanto mi piacesse le avevo fatto la mia brava dichiarazione d’amore (imbecille!), ero anche arrivato più in là, e avevo per giunta vagheggiato un’intera notte l’idea di farne la compagna della mia vita. E gli occhi, nel guardarla (o tentazione!) mi andavano sempre lì, nel posto in cui, tra lo schermirsi di lei, era caduto il mio bacio: su la guancia destra, presso l’occhio. E impallidivo.

Non è vero, domando io ora che non c’è poi tanto da ridere, in tutta questa storia? Eppure, ecco lì Tito Bindi e la sposina: saluti e sorrisi espressivi quasi ogni giorno. E anche la madre, la futura suocera, bruttò; arcigna vecchia, mi sorrideva ora.

Avrei voluto imbattermi qualche giorno da solo a solo nel Bindi, per domandargli se la presente felicità non gli offrisse alcun’altra cagione di riso, e in questo caso compatirlo ma non mi venne mai fatto. Desideravo inoltre da lui qualche notizia di Renzi e della signora.

Ma ecco, un bel giorno, arrivarmi da Forlì questo telegramma: «Brutti guaj, Pitagora! Sarò a Roma domattina. Pregoti accogliermi stazione, ore 8.20.» Firmato Renzi.

O come! pensai – ci ha qui il cognato, e vuol essere accolto da me? Feci su quel «brutti guaj » un mondo di supposizioni, tra le quali la più ragionevole mi parve questa: che Tito stesse per contrarre un pessimo matrimonio, e che Renzi venisse a Roma per tentare di mandarlo a monte.

Dopo circa tre mesi di saluti e di sorrisi confesso che per quella sposina nutrivo già un’antipatia irresistibile e qualcosa di peggio per la vecchia, arcigna madre.

Il domani, alle otto, ero alla stazione. E ora giudicate voi, se io non son davvero perseguitato da un destino buffone. Arriva il treno, ed ecco Renzi al finestrino d’una vettura: mi precipito… ah, maledizione! le gambe mi si piegano, mi cascano le braccia, come se qualcuno a un tratto mi avesse dato un gran pugno su gli occhi…

– Ho con me il povero Tito… – mi fa Renzi additandomi pietosamente il cognato!

Tito Bindi, quello lì? Come? E chi avevo io dunque salutato tre mesi per le vie di Roma? Eccolo là, Tito! Ah, Dio mio, in quale stato ridotto!

– Tito, Tito… ma come!… tu… – balbetto.

Egli mi butta le braccia al collo e scoppia in pianto dirotto… Perché? Guardo a bocca aperta Renzi. Mi sento impazzire. Ma Renzi mi accenna con una mano alla fronte e sospira, chiudendo gli occhi, come per dirmi: «È leso di mente… ». Chi? lui, io o Tito? Chi è leso di mente?

– Su, via, Tito, sii buono! – fa Renzi al cognato. – Aspetta un po’ qui tieni d’occhio queste valige… Io vo con Pitagora a ritirare il tuo baule.

E, andando, mi narra sommariamente la storia miseranda del povero cognato, che da circa due anni e mezzo aveva preso moglie a Forlì: gli eran nati due bambini uno dei quali dopo quattro mesi era accecato; questa disgrazia, l’impotenza di provvedere adeguatamente con l’arte sua ai bisogni della famiglia, le continue liti con la moglie sciocca ed egoista gli avevano sconcertato il cervello. Ora Renzi lo conduceva a Roma per farlo visitare dai medici e divagarlo un po’.

Se non avessi visto con gli occhi miei Tito ridotto in quello stato, avrei senza dubbio creduto che Renzi volesse giocarmi qualche altro tiro. Tra lo stordimento e la pena gli confesso allora il nuovo equivoco in cui ero caduto, come io cioè, fino al giorno avanti, avessi salutato Tito promesso sposo per le vie di Roma. Renzi si mette a ridere.

– T’assicuro! – gli faccio io. – Tal quale! Tito purus et putus! Da tre mesi ci salutiamo e ci sorridiamo: siamo divenuti amiconi… Ora sì, ora noto la differenza! Ma perchè Tito, poveretto, s’è ridotto in quello stato… Quello che saluto io quasi ogni giorno è invece Tito com’era prima che partisse per Forlì, tre anni or sono… Figurati l’impressione che mi ha fatto vederlo così, ora, dopo averlo veduto jeri, verso le quattro, felice e raggiante con la sposina accanto…

La mia disdetta vuole che di quello che sento io nessuno mai debba o voglia tener conto: l’impressione provata da me alla vista del povero Tito era dolorosa, è vero? ebbene Renzi il cognato stesso, innanzi al bagagliajo, si teneva i fianchi dai troppo ridere. E poco dopo, per distrarre il malato, gli volle raccontare quest’altra avventura mia. E ci ho gusto: ne nacque quel che ne nacque.

Il poveretto, alienato, rimase in prima stranamente colpito dal mio abbaglio; ci lavorò su un pezzo con la fantasia sbalestrata, durante il tragitto dalla stazione all’albergo, e alla fine, afferrandomi un braccio, con tanto d’occhi sbarrati, confitti nei miei, mi gridò:

– Pitagora, hai ragione!

Io mi spaventai; mi provai a sorridergli:

– Che cosa, caro Tito?

Hai ragione! – ripeté egli senza lasciarmi, ilarandosi in volto. – Non ti sei ingannato! Quello che tu saluti sono io, Pitagora, proprio io, che non ho mai lasciato Roma; io giovane, bello, libero e felice, come tu ogni giorno mi vedi e mi saluti… Ah sì sì, abbiamo fatto un brutto sonno, Quirino mio! Dammi un bacio! Io non ho moglie, non ho figliuoli… Qui c’è Pitagora che te lo può dire… È vero Pitagora? È vero che tu m’incontri ogni giorno per le vie di Roma? E che faccio io a Roma? Dillo a Quirino… Faccio il pittore, ad onta della gente cretina che non mi vuol mai comprare un quadro… Ma non importa! Viva la gioventù! Noi due siamo scapoli… ancora scapoli…

– E la sposina? – mi lasciai scappare disgraziatamente, senza avvertire che Renzi, per prudenza, poco fa, nel raccontargli l’equivoco, aveva tralasciato questo particolare.

Il volto di Tito s’abbujò a un tratto. Mi riafferrò, questa volta per tutt’e due le braccia:

– Come! Prendo moglie un’altra volta?

– Ma che! – gli faccio io, subito, a un cenno di Renzi. – Ma che, caro Tito! So bene che tu scherzi con quella fanciulla…

– Scherzo? e faccio male! malissimo! – incalzò Tito. – Non bisogna scherzare… Si comincia sempre così, Pitagora mio! E poi… e poi…

Scoppiò di nuovo in pianto, coprendosi il volto con le mani. Invano io e Renzi cercammo di quietarlo, di consolarlo: – No, no! – ci rispondeva egli. – Se prendo moglie anche qui a Roma, che sarà di me? Vedi come mi sono ridotto a Forlì, caro Pitagora? A ogni costo a ogni costo bisogna impedirlo, subito! Anche lì ho cominciato scherzando…

– Ma noi siamo qui per pochi giorni, – gli disse Renzi. – Il tempo di contrattare con due o tre signori per l’acquisto dei tuoi quadri, come s’era rimasti. Ce ne torneremo subito a Forlì…

– E non giova a nulla! – rispose Tito con un gesto disperato delle braccia. – Ce ne torneremo a Forlì, e Pitagora continuerà pur sempre a vedermi qui a Roma… Né può essere altrimenti! Perché standomene lì, io vivo sempre a Roma, Quirino mio, sempre. Negli anni miei belli, scapolo, libero, felice… come Pitagora appunto m’ha visto, jeri stesso, è vero?… Eppure jeri noi eravamo a Forlì: vedi che non dico bugie…

Commosso, esasperato Quirino Renzi squassò il capo e strizzò gli occhi per frenar le lagrime: fin adora la pazzia del cognato non gli si era rivelata in così disperate proporzioni.

Lo conducemmo fuori per divagarlo; ma per via, man mano che egli si calmava riconoscendo i luoghi, un’inquietudine angosciosa s’impossessava di me. Se per disgrazia – pensavo – ci avvenisse d’imbatterci in quell’altro! E la mia inquietudine cresceva di punto in punto, nel vedere che Tito già in preda a un’affliggente gaiezza, girava gli occhi di qua e di là per ogni verso, instancabilmente. Lo riconoscerebbe senza dubbio, – dicevo tra me guardandolo: – La somiglianza è straordinaria! E poi con quelle scarpe che strinano a ogni passo quel bestione lì fa voltar tutta la gente… – E mi pareva di sentir da un momento all’altro dietro a me il dri dri dri di quelle scarpe.

Poteva il caso non avvenire? Manco a dirlo! Avvenne il domani, quando meno me l’aspettavo. Renzi era entrato in un negozio, e io e Tito lo aspettavamo innanzi al Caffè Aragno. Io guardavo impaziente il negozio donde Renzi doveva uscire, e ogni minuto d’attesa, lì fermi, mi sapeva un’ora: a un tratto mi sento tirar per la giacca e vedo Tito con la bocca aperta a un sorriso muto di beatitudine e con due grosse lagrime che gli gocciavano dagli occhi chiari e lucenti. Lo aveva scorto! e me l’additava lì, a due passi, solo, fermo su lo stesso marciapiedi.

Mettetevi un po’ una volta nei panni miei, senza ridere! Quel signore, nel vedersi guardato e additato a quel modo, si turbò; ma poi, accorgendosi di me, mi salutò al solito. Io mi provai a fargli un cenno, mentre coll’altra mano cercavo di portarmi via Tito. Non ci fu verso!

Per fortuna colui aveva compreso il mio cenno e sorrideva; aveva però compreso soltanto che il mio compagno era pazzo: non si era affatto riconosciuto nelle fattezze di Tito, mentre questi, sì, subito, in quelle di lui. E gli si era accostato e lo contemplava estatico e lo accarezzava nelle braccia e nel petto, pian piano, susurrandogli: – Come sei bello… come sei bello… Questo è il nostro caro Pitagora…

Quel signore mi guardava e sorrideva nell’imbarazzo; io per tranquillarlo gli sorrisi addolorato. Non l’avessi mai fatto! Tito notò quel nostro sorriso e, sospettando subito qualche inganno, si rivolse minaccioso a colui:

– Non prender moglie, imbecille: mi rovini! Vuoi ridurti come me? Lascia quella ragazza, non ci scherzare… Tu non hai esperienza…

E giù un diluvio di parole, tra gesti concitati… La gente cominciava a far siepe intorno quando Renzi accorse e a viva forza si trascinò via il cognato.

Vi risparmio le risa di quel signore, allorchè io, poco dopo, gli spiegai ogni cosa. Eppure, non so, mi parve ch’egli ridesse male, che non ridesse tanto di cuore… Quasi ferito nell’amor proprio, mi domandò:

– Ma mi somiglia proprio tanto?

– Ah ora no! – gli risposi. – Ma se Lei lo avesse visto prima, tre anni fa, scapolo, qui a Roma…

– Speriamo allora, che fra tre anni, – fece il signore – io non debba ridurmi come lui.

– Ah, no davvero! – gli augurai io. – Intanto guardi: finora io La ho salutata per Tito Bindi… vorrei aver l’onore, or che l’equivoco è chiarito, di salutarla col Suo vero nome. Eccole la mia carta da visita.

E sono stato sciocco una volta di più!

Prima almeno questo signore rideva di me senza sapere come mi chiamassi. Ora lo sa, e può dire: Rido proprio di te, Camillo Bandoni!

E meno male, alla fin fine, che non mi chiama Pitagora anche lui!

|

Novelle estravaganti (non comprese in nessuna raccolta) |

««« Introduzione alle novelle

««« Elenchi di tutte le novelle

««« Elenco delle raccolte

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com