Legge Gaetano Marino.

«Non hai voluto saper d’equivoci. Scuse, non hai voluto accettarne. Hai voluto il duello: cioè, farmi dare una sciabolata. Bene, ti servo subito. Ma lascia ora che provveda io a garantire, come meglio posso, la mia pelle.»

Prime pubblicazioni: Corriere della Sera, 10 aprile 1913, poi in Una giornata, Mondadori, Milano 1937.

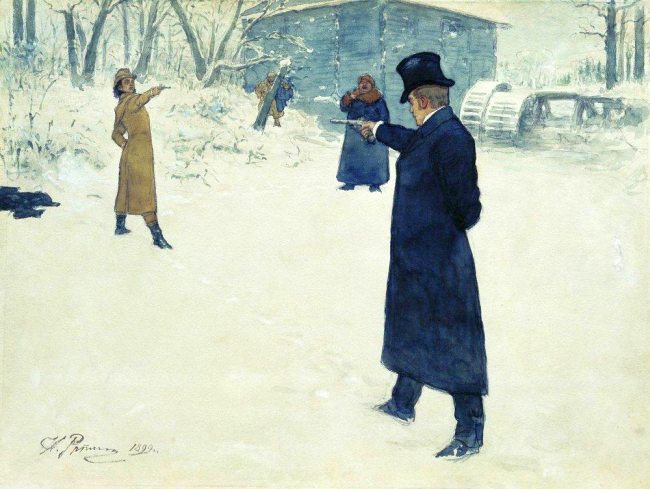

Quando s’è capito il giuoco

Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino

Da QuartaRadio.it (sito non più attivo)

|

|

******

Tutte le fortune a Memmo Viola!

E se le meritava davvero quel buon Memmone, che cacciava le mosche allo stesso modo con cui guardava la moglie, cioè con l’aria di dire:

«Ma perché v’ostinate, santo Dio, a molestarmi così? Non sapete già, che non riuscirete mai a farmi stizzire? E dunque sciò, care; sciò…».

Le mosche, la moglie, tutte le noje piccole e grandi della vita, le ingiustizie della sorte, le malignità degli uomini, le stesse sofferenze corporali, non avrebbero potuto mai alterare la sua stanca placidità, né scuoterlo da quella specie di perpetuo letargo filosofico, che gli stava nei grossi occhi verdastri e gli ansimava nel nasone tra i peli dei baffi arruffati e quelli che gli uscivano a cespugli dalle narici.

Perché Memmo Viola diceva di aver capito il giuoco. E quando uno ha capito il giuoco…

Invulnerabile al dolore, però, impenetrabile anche alla gioja. E questo era un vero peccato, perché Memmo Viola era quel che suol dirsi un beniamino della fortuna.

Forse però il giuoco, ch’egli diceva d’aver capito, era questo, che la fortuna lo favoriva tanto, appunto perché egli era così, appunto perché sapeva che egli non le sarebbe corso mai dietro, neppure se essa gli avesse profferte, dopo due gambate, tutti i tesori del mondo, e che non si sarebbe rallegrato né punto né poco, neanche se fosse venuta da sé a portarglieli in casa.

Tutti i tesori del mondo, no; ma ecco che un giorno gli aveva proprio portato in casa la grossa eredità di chi sa qual vecchia zia, una vecchia zia sconosciuta, morta in Germania; per cui aveva potuto rinunziare all’impiego, che gli pesava tanto, sebbene, povero Memmo, come tutto il resto, da dieci anni lo sopportasse in santa pace. Poco tempo dopo, la moglie, stanca di vedersi guardata a quel modo e di non esser buona a farlo arrabbiare, per quante gliene facesse sotto gli occhi, di tutti i colori, gli aveva aperto, anzi spalancato la porta, e lo aveva spinto fuori, a viver libero per conto suo, in un quartierino da scapolo; a patto, però, che egli lasciasse libera anche lei, allo stesso modo, e con un congruo assegno debitamente assicurato.

Sì? E quando mai Memmo Viola s’era sognato di porre un limite o un freno alla libertà della moglie? Ma ella voleva così? Amen. E con tutti i libri di scienze fisiche e matematiche e di filosofia, e tutte le stoviglie di cucina, che rappresentavano le due più forti passioni della sua vita, era andato ad allogarsi in tre stanzette modeste. Dopo aver dato allo spirito il nutrimento più gradito, attendeva a preparar da sé, con le sue mani, anche il più gradito nutrimento al suo corpo: cuoco dilettante e dilettante filosofo.

Una vecchia serva veniva ogni mattina a fargli la spesa, gli apparecchiava la tavola, gli rigovernava la cucina, gli rifaceva il letto e la pulizia delle tre stanzette, e se ne andava.

Se non che, dopo appena due mesi di questa seconda fortuna, una mattina per tempissimo, ch’egli se ne stava ancora a letto a fare il sonnellino dell’oro, sua moglie venne a svegliarlo di soprassalto nel suo quartierino con una furiosa scampanellata e, investendolo come una bufera, lo trascinò afferrato per il petto, povero Memmo, così in camicia come si trovava e con le brache ancora in mano, verso un angolo della camera, dietro un paraventino coperto di mussola rasata color di rosa, ove s’immaginò dovesse star nascosto il lavabo e, versandogli lei stessa, per non perder tempo, l’acqua nel catino, lo costrinse a lavarsi e poi subito a vestirsi, subito subito, perché doveva uscire, doveva correre, precipitarsi in cerca di due amici.

– Ma perché?

– Lavati, ti dico!

– Ecco, mi lavo… Ma perché?

– Perché tu sei sfidato!

– Sfidato? io? Chi m’ha sfidato?

– Sfidato… non so bene: o sei sfidato o devi sfidare. Non so di queste cose… so che ho qua il biglietto di quel mascalzone. Lavati, vestiti, spicciati, non mi star davanti con codest’aria di mammalucco intronato!

Memmo Viola, venuto fuori dal paraventino con le mani bollicose di saponata, guardava veramente la moglie, se non come un mammalucco, certo come intronato. Non lo costernava tanto l’annunzio di quella sfida, quanto la grave agitazione della moglie, fuori di casa a quell’ora e in quel disordine d’abbigliamento.

– Abbi pazienza, Cristina mia… Dimmi almeno, mentre mi lavo, che cosa è accaduto…

– Che? – gli gridò la moglie, avventandoglisi di nuovo addosso, quasi con le mani in faccia. – Sono stata vigliaccamente, sanguinosamente insultata in casa mia, per causa tua… perché sono rimasta sola, senza difesa, capisci?… Insultata… oltraggiata… Mi hanno messo le mani addosso, capisci? a frugarmi, qua, in petto, capisci? Perché hanno sospettato ch’io fossi…

Non potè seguitare; si coprì furiosamente il volto con le mani e ruppe in un pianto stridulo, convulso, d’onta, di ribrezzo, di rabbia.

– Oh Dio, – fece Memmo. – Ma quando è stato? Chi ha potuto osare?

E allora la moglie, prima tra i singhiozzi e storcendosi le mani, poi di punto in punto rieccitandosi vieppiù, gli narrò che la sera avanti, mentr’era a cena, aveva sentito un gran fracasso alla porta, grida, risate, scampanellate, pugni, pedate. La serva, accorsa, era venuta a dirle che quattro signori, mezzo ubriachi, cercavano d’una Spagnuola, d’una certa Pepita, e che non se ne volevano andare e s’erano buttati a sedere sconciamente nella saletta d’ingresso. Appena avevano veduto comparir lei, le erano saltati tutti e quattro addosso, e chi pigliandola per il ganascino, chi cingendole con un braccio la vita, chi frugandole in petto, l’avevano pregata, scongiurata di conceder loro una visitina alla piccola Pepita. Al suo divincolarsi, alle sue grida, ai suoi morsi, avevano risposto con risa e gesti sguajati, finché, a quel pandemonio, non erano accorsi dai piani di sopra e di sotto tanti vicini di casa. Scuse… chiarimenti… c’era un equivoco… mortificazione… Uno s’era finanche inginocchiato… Ma ella non aveva voluto sentir nulla; aveva preteso che le dessero conto e soddisfazione dell’oltraggio, e tanto aveva insistito, che alla fine uno dei quattro, che forse era stato il meno insolente, s’era veduto costretto a lasciare il suo biglietto da visita.

– Eccolo qua! A te, prendi! Sei ancora in maniche di camicia? Che aspetti? Non ti muovi?

Memmo Viola aveva già bell’e capito che quello non era né il caso né il momento di ragionare e, senza neppur dare uno sguardo di sfuggita al nome stampato in quel biglietto da visita, ritornò al lavabo dietro il paraventino.

– Che fai?

– Finisco di lavarmi.

– A chi pensi di rivolgerti? Non andare dal Venanzi, sai! Gigi Venanzi non accetta; puoi star sicuro che non accetta. Perderai il tempo inutilmente!

– Permetti? – disse Memmo, che aveva già riacquistato tutta la sua placidità. – Il tempo, cara, me lo fai perdere tu, adesso. Lasciami lavare, senza tirarmi a discutere. Non hai voluto saper d’equivoci. Scuse, non hai voluto accettarne. Hai voluto il duello: cioè, farmi dare una sciabolata. Bene, ti servo subito. Ma lascia ora che provveda io a garantire, come meglio posso, la mia pelle. Dici che Gigi Venanzi non accetterà? E come lo sai?

La moglie, un po’ sconcertata alla domanda, abbassò gli occhi.

– Lo… lo suppongo…

– Ah, – fece Memmo, asciugandosi la faccia – lo suppoooniii… Vedrai che accetterà! Vuoi che si tiri indietro per me, giusto per me, quando presta a tutti i suoi uffici cavallereschi? Non passa un mese, perdio, che non si trovi in mezzo a due o tre duelli, padrino di professione! Ma sarebbe da ridere! Che direbbe la gente, che lo sa tanto amico mio e tanto pratico di queste cose, se mi rivolgessi ad altri?

La moglie, brancicando la borsetta con le dita irrequiete, dopo essersi un tratto morsicchiato il labbro, scattò, levandosi in piedi.

– E io ti dico che non accetterà.

Memmo scoprì di tra lo sparato della camicia, nell’infilarsela, il faccione ridente e disse, fissando acutamente la moglie:

– Me ne deve dire la ragione… E non può! Dico, non può averne, via! Lasciami, lasciami vestire…

Vestito, domandò con un certo risolino timido:

– Scusa, hai visto per caso, entrando, se fuori della porta c’era il fiaschetto del latte?

S’aspettava un nuovo prorompimento d’ira a quella domanda, e insaccò il capo nelle spalle e levò le mani in atto di parare:

– Zitta, zitta… vado, corro…

E uscì insieme con la moglie, per recarsi in casa di Gigi Venanzi.

Lo trovò fortunatamente per istrada, a pochi passi dalla sua abitazione. Scorgendogli in viso un’improvvisa alterazione di rabbioso dispetto, Memmo Viola comprese che l’amico era uscito così presto di casa, perché s’aspettava la sua visita. Gli si parò davanti, sorridendo e gli disse:

– Cristina mi manda da te. Andiamo su. La cosa è grave.

Gigi Venanzi gli piantò in faccia gli occhi torbidi e gli domandò: – Che c’è?

– Oh, non facciamo storie – esclamò Memmo. – Ti leggo in faccia che lo sai. Dunque non mi far parlare. Sono sfinito; casco a pezzi. E venuta a svegliarmi come una furia nel meglio del sonno, e non m’ha dato neanche il tempo di prendere un po’ di latte e caffè.

Appena risalito in casa, Gigi Venanzi si voltò come un cane idrofobo a Memmo e gli gridò:

– Ma lo sai chi è Miglioriti? Memmo lo guardò balordamente:

– Miglioriti? No… Che c’entra Miglioriti? Ah… è forse… aspetta! Non l’ho neanche guardato.

Ficcò due dita nel taschino del panciotto e ne trasse, tutto gualcito, il biglietto da visita che gli aveva dato la moglie.

– Ah, già… Miglioriti – disse, leggendo. – Aldo Miglioriti dei marchesi di San Filippo. Il nome non m’arriva nuovo… Chi è?

– Chi è? – ripetè col sangue agli occhi Gigi Venanzi. – La prima lama tra i dilettanti di Roma!

– Ah, sì? – fece Memmo Viola. – Tira bene? Di spada?

– Di spada e di sciabola!

– Mi fa piacere. Ma è pure un gran mascalzone, va’ là! Quello che ha fatto… Gigi Venanzi gli saltò addosso quasi con la stessa furia, con cui poc’anzi gli

era saltata addosso la moglie.

– Ma se ha domandato scusa! Ma se è stato un equivoco!

Memmo Viola, allora lo guardò, ammiccando con la coda dell’occhio, timido e furbo a un tempo, e domandò, quasi fuor fuori: – C’eri? Il volto di Gigi Venanzi si scompose, come in uno smarrimento di vertigine:

– Come? dove? – balbettò.

Memmo Viola, come se nulla fosse, ritrasse sorridendo il suo amico dal precipizio, a cui con quella lieve, breve domanda s’era divertito a spingerlo, e riprese:

– Ah… già… sì… tu hai saputo. Era anche ubriaco, mezzo ubriaco, sì… Ma che vuoi farci? Caro mio, Cristina non vuole scuse! Tanto ha detto, tanto ha fatto, che lo ha costretto a lasciare il suo biglietto da visita, in presenza di tanti testimoni. Ora bisogna che qualcuno lo raccolga, questo biglietto. Il marito sono io, e tocca a me. Ma da che ci siamo, ohe, Gigi, bisogna far le cose sul serio. L’oltraggio è stato grave, e gravi debbono essere le condizioni. Gigi Venanzi lo guardò stordito; poi, in un nuovo impeto di rabbia gli gridò:

– Ma se tu non sai neanche tener la spada in mano!

– Alla pistola, – disse Memmo placidamente.

– Ma che pistola d’Egitto! – si scrollò Gigi Venanzi. – Quello imbrocca un soldo incastrato in un albero a venti passi di distanza!

– Ah sì? – ripetè Memmo. – E allora, prima alla pistola, e poi alla spada. Me, vedrai che non m’imbrocca di certo.

Gigi Venanzi si mise ad andare su e giù, su e giù per la stanza; poi facendo animo risoluto:

– Senti, Memmo: io non posso accettare.

– Che? – fece subito Memmo, afferrandogli un braccio. – Non facciamo scherzi, Gigi, e non perdiamo tempo! Tu non puoi tirarti indietro, come non posso tirarmi indietro io. Tu farai la tua parte, com’io faccio la mia. Pensa al secondo testimonio, e sbrigati.

– Ma vuoi che ti porti al macello? – gli gridò Gigi Venanzi al colmo dell’esasperazione.

– Uh, – sorrise Memmo. – Non esageriamo… Del resto, caro mio, tutte sciocchezze. Inutile parlarne! Cristina vuole lavato l’oltraggio, e non se n’esce. Perderei la libertà; e invece, con questa occasione, io me la voglio guadagnare intera. Vedrai che ci riuscirò. Va’, va’; pensa a tutto, tu che te n’intendi. Io t’aspetto a casa. Sto leggendo un bel libro, sai? su i Massimi Problemi. Tu non ci hai mai pensato; ma il problema dell’oltretomba è formidabile, Gigi! No, scusa, scusa… perché… senti questo: l’Essere, caro mio, per uscire dalla sua astrazione e determinarsi ha bisogno dell’Accadere. E che vuol dire questo? Dammi una sigaretta. Vuol dire che… – grazie – vuol dire che l’Accadere, poiché l’Essere è eterno, sarà eterno anch’esso. Ora un accadere eterno, cioè senza fine, vuol dire anche senza un fine, capisci? un accadere che non conclude, dunque, che non può concludere, che non concluderà mai nulla. È una bella consolazione. Dammi un fiammifero. Tutti i dolori, tutte le fatiche, tutte le lotte, le imprese, le scoperte, le invenzioni…

– Sai? – disse Gigi Venanzi, che non aveva udito nulla di tutta quella tiritera. – Forse Nino Spiga…

– Ma sì, Nino Spiga o un altro, prendi chi ti pare, – gli rispose Memmo. – E per il medico, sceglilo tu, caro, di tua fiducia. Oh! se hai bisogno…

E accennò di prendere il portafogli. Gigi Venanzi gli arrestò la mano.

– Poi… poi…

– Perché ho sentito dire, – concluse Memmo, – che per farsi bucare con tutte le regole cavalleresche ci vogliono di bei quattrini. Basta, poi mi farai il conto. Addio, eh? Mi trovi in casa.

Lo trovò in casa, difatti, Gigi Venanzi, quella sera, ma sotto un aspetto che non si sarebbe mai immaginato.

Memmo Viola litigava con la vecchia serva a cui mancavano tre soldi nel conto della spesa. E le diceva:

– Cara mia, se tu mi metti nel conto: rubati, soldi 8, o soldi 10, io tiro pacificamente la somma, e non ne parlo più. Ma questi tre soldi, così, non te l’abbono. Vorrei sapere che gusto ci provi, tentare di pigliare in giro uno come me, che ha capito così bene il giuoco… Parlo bene, Gigi?

Costernatissimo, esasperato, stanco morto, Gigi Venanzi stava a mirarlo con tanto d’occhi. La calma di quell’uomo, alla vigilia di battersi alla spada, nientemeno che con Aldo Miglioriti, era stupefacente. E il suo stupore crebbe, quando, enunciategli le condizioni gravissime del duello, volute e imposte anche dal Miglioriti, vide che quella calma non s’alterava per niente.

– Hai capito? – gli domandò.

– Eh, – fece Memmo. – Come no? Domattina alle sette. Ho capito. Va benissimo.

– Io sarò qui, bada, alle sei e un quarto. Basterà, – avvertì il Venanzi. – Con l’automobile si farà presto. Ho preso per medico Nofri. Non andar tardi a letto, e procura di dormire, eh?

– Sta’ tranquillo, – disse Memmo. – Dormirò.

E tenne la parola. Alle sei e un quarto, quando venne Gigi Venanzi a bussare alla porta, dormiva ancora profondissimamente. Venanzi bussò, due, tre, quattro volte; alla fine Memmo Viola, nelle stesse condizioni in cui la mattina avanti era andato ad aprire alla moglie, cioè in camicia e con le brache in mano, venne ad aprire all’amico.

Venanzi, a quell’apparizione, restò di sasso.

– Ancora così?

Memmo finse una grande meraviglia.

– E perché? – gli domandò.

– Ma come! – inveì Gigi Venanzi. – Tu ti devi battere! Ci sono giù Spiga e Nofri… Che scherzo è questo?

– Scherzo? Mi devo battere? – rispose placidissimamente Memmo Viola. – Ma scherzerai tu, caro! Io ti ho detto che a me tocca di far la parte mia, e a te la tua. Sono il marito e ho sfidato; ma quanto a battermi, abbi pazienza, non tocca più a me, caro Gigi, da un pezzo: tocca a te… Siamo giusti!

Gigi Venanzi si sentì sprofondare la terra sotto i piedi, seccare il sangue nelle vene; vide giallo, vide rosso; afferrò Memmo per il petto, gli scagliò, gli sputò in faccia le ingiurie più sanguinose; Memmo lo lasciò fare, ridendo. Solo, a un certo punto, gli disse:

– Bada, Gigi, che non fai più a tempo, se devi trovarti sul terreno alle sette. Ti conviene esser puntuale.

Dall’alto della scala, poi, reggendosi ancora le brache con la mano, gli augurò:

– In bocca al lupo, caro, in bocca al lupo!

Quando s’è capito il giuoco – Audio lettura 1 – Legge Lorenzo Pieri

Quando s’è capito il giuoco – Audio lettura 2 – Legge Valter Zanardi

Quando s’è capito il giuoco – Audio lettura 3 – Legge Gaetano Marino

Quando s’è capito il giuoco – Audio lettura 4 – Legge Giuseppe Tizza

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com