Legge Valter Zanardi.

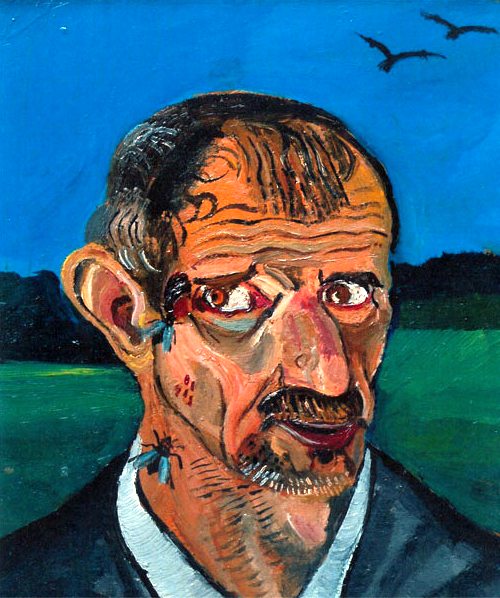

«C’era una mosca, lì sul muro, che pareva immobile; ma, a guardarla bene, ora cacciava fuori la piccola proboscide e pompava, ora si nettava celermente le due esili zampine anteriori, stropicciandole fra loro, come soddisfatta.»

Prima pubblicazione: Il Marzocco, 2 ottobre 1904, poi in Erma bifronte, Treves Milano 1906.

La mosca

Legge Valter Zanardi

|

|

******

Trafelati, ansanti, per far più presto, quando furono sotto il borgo, – su, di qua, coraggio! – s’arrampicarono per la scabra ripa cretosa, ajutandosi anche con le mani – forza! forza! – poiché gli scarponi imbullettati – Dio sacrato! – scivolavano.

Appena s’affacciarono paonazzi sulla ripa, le donne, affollate e vocianti intorno alla fontanella all’uscita del paese, si voltarono tutte a guardare. O non erano i fratelli Tortorici, quei due là? Sì, Neli e Saro Tortorici. Oh poveretti! E perché correvano così?

Neli, il minore dei fratelli, non potendone più, si fermò un momento per tirar fiato e rispondere a quelle donne; ma Saro se lo trascinò via, per un braccio.

– Giurlannu Zarù, nostro cugino! – disse allora Neli, voltandosi, e alzò una mano in atto di benedire.

Le donne proruppero in esclamazioni di compianto e d’orrore; una domandò, forte:

– Chi è stato?

– Nessuno: Dio! – gridò Neli da lontano.

Voltarono, corsero alla piazzetta, ov’era la casa del medico condotto.

Il signor dottore, Sidoro Lopiccolo, scamiciato, spettorato, con una barbaccia di almeno dieci giorni su le guance flosce, e gli occhi gonfi e cisposi, s’aggirava per le stanze, strascicando le ciabatte e reggendo su le braccia una povera malatuccia ingiallita, pelle e ossa, di circa nove anni.

La moglie, in un fondo di letto, da undici mesi; sei figliuoli per casa, oltre a quella che teneva in braccio, ch’era la maggiore, laceri, sudici, inselvaggiti; tutta la casa, sossopra, una rovina: cocci di piatti, bucce, V immondizia a mucchi sui pavimenti; seggiole rotte, poltrone sfondate, letti non più rifatti chi sa da quanto tempo, con le coperte a brandelli, perché i ragazzi si spassavano a far la guerra su i letti, a cuscinate; bellini!

Solo intatto, in una stanza ch’era stata salottino, un ritratto fotografico ingrandito, appeso alla parete; il ritratto di lui, del signor dottore Sidoro Lopiccolo, quand’era ancora giovincello, laureato di fresco: lindo, attillato e sorridente.

Davanti a questo ritratto egli si recava ora, ciabattando; gli mostrava i denti in un ghigno aggraziato, s’inchinava e gli presentava la figliuola malata, allungando le braccia.

– Sisiné, eccoti qua!

Perché così, Sisiné, lo chiamava per vezzeggiarlo sua madre, allora; sua madre che si riprometteva grandi cose da lui ch’era il beniamino, la colonna, lo stendardo della casa.

– Sisiné!

Accolse quei due contadini come un cane idrofobo.

– Che volete?

Parlò Saro Tortorici, ancora affannato, con la berretta in mano:

– Signor dottore, c’è un poverello, nostro cugino, che sta morendo…

– Beato lui! Sonate a festa le campane! – gridò il dottore.

– Ah, nossignore! Sta morendo, tutt’a un tratto, non si sa di che. Nelle terre di Montelusa, in una stalla.

Il dottore si tirò un passo indietro e proruppe, inferocito: – A Montelusa? C’erano, dal paese, sette miglia buone di strada. E che strada!

– Presto presto, per carità! – pregò il Tortorici. – E tutto nero, come un pezzo di fegato! gonfio, che fa paura. Per carità!

– Ma come, a piedi? – urlò il dottore. – Dieci miglia a piedi? Voi siete pazzi! La mula! Voglio la mula. L’avete portata?

– Corro subito a prenderla, – s’affrettò a rispondere il Tortorici. – Me la faccio prestare.

– E io allora, – disse Neli, il minore, – nel frattempo, scappo a farmi la barba.

Il dottore si voltò a guardarlo, come se lo volesse mangiar con gli occhi.

– È domenica, signorino, – si scusò Neli, sorridendo, smarrito. – Sono fidanzato.

– Ah, fidanzato sei? – sghignò allora il medico, fuori di sé. – E pigliati questa, allora!

Gli mise, così dicendo, sulle braccia la figlia malata; poi prese a uno a uno gli altri piccini che gli s’erano affollati attorno e glieli spinse di furia fra le gambe:

– E quest’altro! e quest’altro! e quest’altro! e quest’altro! Bestia! bestia! bestia!

Gli voltò le spalle, fece per andarsene, ma tornò indietro, si riprese la malatuccia e gridò ai due:

– Andate via! La mula! Vengo subito.

Neli Tortorici tornò a sorridere, scendendo la scala, dietro al fratello. Aveva vent’anni, lui; la fidanzata, Luzza, sedici: una rosa! Sette figliuoli? Ma pochi! Dodici, ne voleva. E a mantenerli, si sarebbe ajutato con quel pajo di braccia sole, ma buone, che Dio gli aveva dato. Allegramente, sempre. Lavorare e cantare, tutto a regola d’arte. Non per nulla lo chiamavano Liolà, il poeta. E sentendosi amato da tutti per la sua bontà servizievole e il buon umore costante, sorrideva finanche all’aria che respirava. Il sole non era ancora riuscito a cuocergli la pelle, a inaridirgli il bel biòndo dorato dei capelli riccioluti che tante donne gli avrebbero invidiato; tante donne che arrossivano, turbate, se egli le guardava in un certo modo, con quegli occhi chiari, vivi vivi.

Più che del caso del cugino Zarù, quel giorno, egli era afflitto in fondo del broncio che gli avrebbe tenuto la sua Luzza, che da sei giorni sospirava quella domenica per stare un po’ con lui. Ma poteva, in coscienza, esimersi da quella carità di cristiano? Povero Giurlannu! Era fidanzato anche lui. Che guajo, così all’improvviso! Abbacchiava le mandorle, laggiù, nella tenuta del Lopes, a Montelusa. La mattina avanti, sabato, il tempo s’era messo all’acqua; ma non pareva ci fosse pericolo di pioggia imminente. Verso mezzogiorno, però, il Lopes dice: – In un’ora Dio lavora; non vorrei, figliuoli, che le mandorle mi rimanessero per terra, sotto la pioggia. – E aveva comandato alle donne che stavano a raccogliere, di andar su, nel magazzino, a smallare. – Voi, – dice, rivolto agli uomini che abbacchiavano (e c’erano anche loro, Neli e Saro Tortorici) – voi, se volete, andate anche su, con le donne, a smallare. – Giurlannu Zarù: – Pronto, – dice, – ma la giornata mi corre col mio salario, di venticinque soldi? – No, mezza giornata, – dice il Lopes, – te la conto col tuo salario; il resto, a mezza lira, come le donne. – Soperchieria! Perché, mancava forse per gli uomini di lavorare e di guadagnarsi la giornata intera? Non pioveva; né piovve difatti per tutta la giornata, né la notte. – Mezza lira, come le donne? – dice Giurlannu Zarù. – Io porto calzoni. Mi paghi la mezza giornata in ragione di venticinque soldi, e vado via.

Non se n’andò: rimase ad aspettare fino a sera i cugini che s’erano contentati di smallare, a mezza lira, con le donne. A un certo punto, però, stanco di stare in ozio a guardare, s’era recato in una stalla lì vicino per buttarsi a dormire, raccomandando alla ciurma di svegliarlo quando sarebbe venuta l’ora d’andar via.

S’abbacchiava da un giorno e mezzo, e le mandorle raccolte erano poche. Le donne proposero di smallarle tutte quella sera stessa, lavorando fino a tardi e rimanendo a dormire lì il resto della notte, per risalire al paese la mattina dopo, levandosi a bujo. Così fecero. Il Lopes portò fave cotte e due fiaschi di vino. A mezzanotte, finito di smallare, si buttarono tutti, uomini e donne, a dormire al sereno su l’aja, dove la paglia rimasta era bagnata dall’umido, come se veramente fosse piovuto.

– Liolà, canta!

E lui, Neli, s’era messo a cantare all’improvviso. La luna entrava e usciva di tra un fitto intrico di nuvolette bianche e nere; e la luna era la faccia tonda della sua Luzza che sorrideva e s’oscurava alle vicende ora tristi e ora liete dell’amore.

Giurlannu Zarù era rimasto nella stalla. Prima dell’alba, Saro si era recato a svegliarlo e lo aveva trovato lì, gonfio e nero, con un febbrone da cavallo.

Questo raccontò Neli Tortorici, là dal barbiere, il quale, a un certo punto distraendosi, lo incicciò col rasojo. Una feritina, presso il mento, che non pareva nemmeno, via! Neli non ebbe neanche il tempo di risentirsene, perché alla porta del barbiere s’era affacciata Luzza con la madre e Mita Lumìa, la povera fidanzata di Giurlannu Zarù, che gridava e piangeva, disperata.

Ci volle del bello e del buono per fare intendere a quella poveretta che non poteva andare fino a Montelusa, a vedere il fidanzato: lo avrebbe veduto prima di sera, appena lo avrebbero portato su, alla meglio. Sopravvenne Saro, sbraitando che il medico era già a cavallo e non voleva più aspettare. Neli si tirò Luzza in disparte e la pregò che avesse pazienza: sarebbe ritornato prima di sera e le avrebbe raccontato tante belle cose.

Belle cose, di fatti, sono anche queste, per due fidanzati che se le dicono stringendosi le mani e guardandosi negli occhi.

Stradaccia scellerata! Certi precipizi, che al dottor Lopiccolo facevano vedere la morte con gli occhi, non ostante che Saro di qua, Neli di là reggessero la mula per la capezza.

Dall’alto si scorgeva tutta la vasta campagna, a pianure e convalli; coltivata a biade, a oli veti, a mandorleti; gialla ora di stoppie e qua e là chiazzata di nero dai fuochi della debbiatura; in fondo, si scorgeva il mare, d’un aspro azzurro. Gelsi, carrubi, cipressi, olivi serbavano il loro vario verde, perenne; le corone dei mandorli s’erano già diradate.

Tutt’intorno, nell’ampio giro dell’orizzonte, c’era come un velo di vento. Ma la calura era estenuante, il sole spaccava le pietre. Arrivava or sì or no, di là dalle siepi polverose di fichidindia, qualche strillo di calandra o la risata d’una gazza, che faceva drizzar le orecchie alla mula del dottore.

– Mula mala! mula mala! – si lamentava questi allora.

Per non perdere di vista quelle orecchie, non avvertiva neppure al sole che aveva davanti agli occhi, e lasciava l’ombrellaccio aperto foderato di verde, appoggiato su l’omero.

– Vossignoria non abbia paura, ci siamo qua noi, – lo esortavano i fratelli Tortorici.

Paura, veramente, il dottore non avrebbe dovuto averne. Ma diceva per i figliuoli. Se la doveva guardare per quei sette disgraziati, la pelle.

Per distrarlo, i Tortorici si misero a parlargli della mal’annata: scarso il frumento, scarso l’orzo, scarse le fave; per i mandorli, si sapeva: non raffermano sempre: carichi un anno e l’altro no; e delle ulive non parlavano: la nebbia le aveva imbozzacchite sul crescere; né c’era da rifarsi con la vendemmia, che tutti i vigneti della contrada erano presi dal male.

– Bella consolazione! – andava dicendo ogni tanto il dottore, dimenando la testa.

In capo a due ore di cammino, tutti i discorsi furono esauriti. Lo stradone correva diritto per un lungo tratto, e su lo strato alto di polvere bianchiccia si misero a conversare adesso i quattro zoccoli della mula e gli scarponi imbullettati dei due contadini. Liolà, a un certo punto, si diede a canticchiare, svogliato, a mezza voce; smise presto. Non s’incontrava anima viva, poiché tutti i contadini, di domenica, erano su al paese, chi per la messa, chi per le spese, chi per sollievo. Forse laggiù, a Montelusa, non era rimasto nessuno accanto a Giurlannu Zarù, che moriva solo, seppure era vivo ancora.

Solo, difatti, lo trovarono, nella stallacela intanfata, steso sul murello, come Saro e Neli Tortorici lo avevano lasciato: livido, enorme, irriconoscibile.

Rantolava.

Dalla finestra ferrata, presso la mangiatoja, entrava il sole a percuotergli la faccia che non pareva più umana: il naso, nel gonfiore, sparito; le labbra, nere e orribilmente tumefatte. E il rantolo usciva da quelle labbra, esasperato, come un ringhio. Tra i capelli ricci da moro una festuca di paglia splendeva nel sole.

I tre si fermarono un tratto a guardarlo, sgomenti e come trattenuti dall’orrore di quella vista. La mula scalpitò, sbruffando, su l’acciottolato della stalla. Allora Saro Tortorici s’accostò al moribondo e lo chiamò amorosamente:

– Giuria, Giuria, c’è il dottore.

Neli andò a legar la mula alla mangiatoja, presso alla quale, sul muro, era come l’ombra di un’altra bestia, l’orma dell’asino che abitava in quella stalla e vi s’era stampato a forza di stropicciarsi.

Giurlannu Zarù, a un nuovo richiamo, smise di rantolare; si provò ad aprir gli occhi insanguati, anneriti, pieni di paura; aprì la bocca orrenda e gemette, com’arso dentro:

– Muojo!

– No, no, – s’affrettò a dirgli Saro, angosciato. – C’è qua il medico. L’abbiamo condotto noi; lo vedi?

– Portatemi al paese! – pregò il Zarù, e con affanno, senza potere accostar le labbra: – Oh mamma mia!

– Sì, ecco, c’è qua la mula! – rispose subito Saro.

– Ma anche in braccio, Giuria, ti ci porto io! – disse Neli, accorrendo e chinandosi su lui. – Non t’avvilire!

Giurlannu Zarù si voltò alla voce di Neli, lo guatò con quegli occhi insanguati come se in prima non lo riconoscesse, poi mosse un braccio e lo prese per la cintola.

– Tu, bello? Tu?

– Io, sì, coraggio! Piangi? Non piangere, Giuria, non piangere. È nulla!

E gli posò una mano sul petto che sussultava dai singhiozzi che non potevano rompergli dalla gola. Soffocato, a un certo punto il Zarù scosse il capo rabbiosamente, poi alzò una mano, prese Neli per la nuca e l’attirò a sé:

– Insieme, noi, dovevamo sposare…

– E insieme sposeremo, non dubitare! – disse Neli, levandogli la mano che gli s’era avvinghiata alla nuca.

Intanto il medico osservava il moribondo. Era chiaro: un caso di carbonchio.

– Dite un po’, non ricordate di qualche insetto che v’abbia pinzato?

– No, – fece col capo il Zarù.

– Insetto? – domandò Saro.

Il medico spiegò, come poteva a quei due ignoranti, il male. Qualche bestia doveva esser morta in quei dintorni, di carbonchio. Su la carogna, buttata in fondo a qualche burrone, chi sa quanti insetti s’erano posati; qualcuno poi, volando, aveva potuto inoculare il male al Zarù, in quella stalla.

Mentre il medico parlava cosi, il Zarù aveva voltato la faccia verso il muro.

Nessuno lo sapeva, e la morte intanto era lì, ancora; così piccola, che si sarebbe appena potuta scorgere, se qualcuno ci avesse fatto caso.

C’era una mosca, lì sul muro, che pareva immobile; ma, a guardarla bene, ora cacciava fuori la piccola proboscide e pompava, ora si nettava celermente le due esili zampine anteriori, stropicciandole fra loro, come soddisfatta.

Il Zarù la scorse e la fissò con gli occhi.

Una mosca.

Poteva essere stata quella o un’altra. Chi sa? Perché, ora, sentendo parlare il medico, gli pareva di ricordarsi. Sì, il giorno avanti, quando s’era buttato lì a dormire, aspettando che i cugini finissero di smallare le mandorle del Lopes, una mosca gli aveva dato fastidio. Poteva esser questa?

La vide a un tratto spiccare il volo e si voltò a seguirla con gli occhi.

Ecco era andata a posarsi sulla guancia di Neli. Dalla guancia, lieve lieve, essa ora scorreva, in due tratti, sul mento, fino alla scalfittura del rasojo, e s’attaccava lì, vorace.

Giurlannu Zarù stette a mirarla un pezzo, intento, assorto. Poi, tra l’affanno catarroso, domandò con una voce da caverna:

– Una mosca, può essere?

– Una mosca? E perché no? – rispose il medico. Giurlannu Zarù non disse altro: si rimise a mirare quella mosca che Neli, quasi imbalordito dalle parole del medico, non cacciava via. Egli, il Zarù, non badava più al discorso del medico, ma godeva che questi, parlando, assorbisse così l’attenzione del cugino da farlo stare immobile come una statua, da non fargli avvertire il fastidio di quella mosca lì sulla guancia, Oh fosse la stessa! Allora sì, davvero, avrebbero sposato insieme! Una cupa invidia, una sorda gelosia feroce lo avevano preso di quel giovane cugino così bello e florido, per cui piena di promesse rimaneva la vita che a lui, ecco, veniva improvvisamente a mancare.

A un tratto Neli, come se finalmente si sentisse pinzato, alzò una mano, cacciò via la mosca e con le dita cominciò a premersi il mento, sul taglietto. Si voltò al Zarù che lo guardava e restò un po’ sconcertato vedendo che questi aveva aperto le labbra orrende, a un sorriso mostruoso. Si guardarono un po’ così. Poi il Zarù disse, quasi senza volerlo:

– La mosca.

Neli non comprese e chinò l’orecchio:

– Che dici?

– La mosca, – ripetè quello.

– Che mosca? Dove? – chiese Neli, costernato, guardando il medico.

– Lì, dove ti gratti. Lo so sicuro! – disse il Zarù. Neli mostrò al dottore la feritina sul mento:

– Che ci ho? Mi prude.

Il medico lo guardò, accigliato; poi, come se volesse osservarlo meglio, lo condusse fuori della stalla. Saro li seguì.

Che avvenne poi? Giurlannu Zarù attese, attese a lungo, con un’ansia che gl’irritava dentro tutte le viscere. Udiva parlare, là fuori, confusamente. A un tratto, Saro rientrò di furia nella stalla, prese la mula e, senza neanche voltarsi a guardarlo, uscì, gemendo:

– Ah, Neluccio mio! ah, Neluccio mio!

Dunque, era vero? Ed ecco, lo abbandonavano lì, come un cane. Provò a rizzarsi su un gomito, chiamò due volte:

– Saro ! Saro !

Silenzio. Nessuno. Non si resse più sul gomito, ricadde a giacere e si mise per un pezzo come a grufare, per non sentire il silenzio della campagna, che lo atterriva. A un tratto gli nacque il dubbio che avesse sognato, che avesse fatto quel sogno cattivo, nella febbre; ma, nel rivoltarsi verso il muro, rivide la mosca, lì di nuovo.

Eccola.

Ora cacciava fuori la piccola proboscide e pompava, ora si nettava celermente le due esili zampine anteriori, stropicciandole fra loro, come soddisfatta.

La mosca – Audio lettura 1 – Legge Gaetano Marino

La mosca – Audio lettura 2 – Legge Giuseppe Tizza

La mosca – Audio lettura 3 – Legge Valter Zanardi

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com