Pena di vivere così – Audio lettura 2

Legge Giuseppe Tizza.

Pena di vivere così

Legge Giuseppe Tizza

|

.player59888 .plyr__controls,

.player59888 .StampAudioPlayerSkin{

border-radius: 10px;

overflow: hidden;

}

.player59888{

margin: 0 auto; }

.player59888 .plyr__controls .plyr__controls {

border-radius: none;

overflow: visible;

}

.skin_default .player59888 .plyr__controls {

overflow: visible;

}

|

******

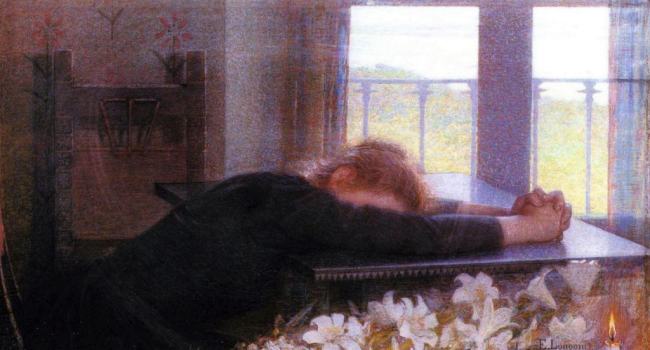

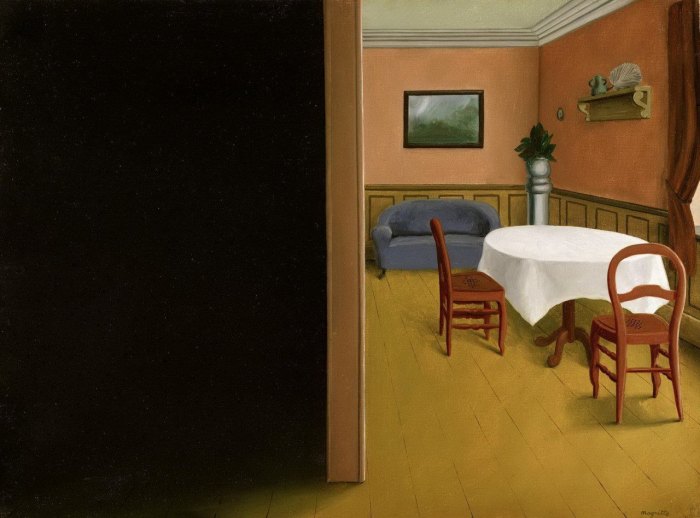

I. Silenzio di specchio, odore di cera ai pavimenti, fresca lindura di tendine di mussola alle finestre: da undici anni così, la casa della signora Léuca. Ma ora s’è fatta nelle stanze come una strana sordità.

Possibile che la signora Léuca abbia acconsentito che dopo undici anni di separazione il marito torni a convivere con lei?

Fa dispetto che la pendola grande della sala da pranzo faccia udire in questa sordità, così distintamente in tutte le stanze, il suo tic e tac lento e staccato, come se il tempo possa seguitare a scorrere ormai placido e uguale come prima.

Nel salottino (che ha l’impiantito sensibilissimo) fu jeri un tintinnire d’oggettini di vetro e d’argento, quasi che le gocciole dei candelabri dorati sulla mensola e i bicchierini della rosoliera sul tavolino da tè avessero brividi di paura e fremiti d’indignazione alla fine della visita dell’avvocato Aricò che la signora Léuca chiama con le amiche «grillo vecchio»; dopo aver perorato e perorato quell’avvocato se n’era andato, badando a ripetere fino all’ultimo:

– Eh, la vita… la vita…

E si stringeva nelle spallucce, socchiudendo i grossi occhi ovati nel visetto olivigno, e stirava penosamente il magro collo per spingere su e su, dall’angustia delle spalle così ristrette, la punta del piccolo mento aguzzo.

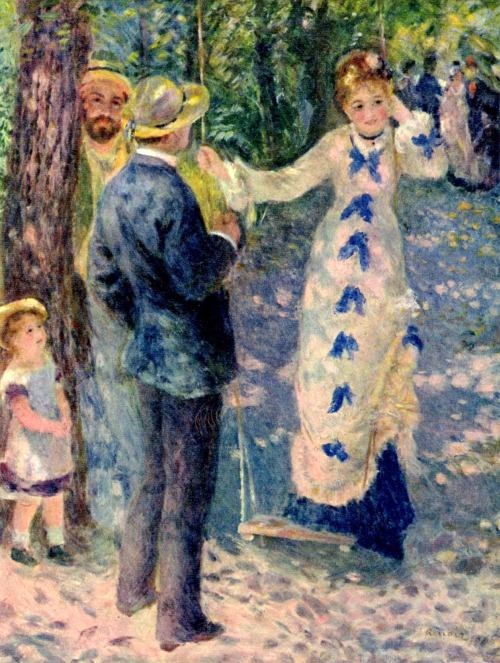

Credevano tutti quegli oggettini di vetro e d’argento che la signora Léuca, lì, alta e dritta, e così fresca, così bianca e rosea, con le piccole lenti in cima al naso affilato, di fronte a quel cosino verde e nero che si storceva tutto per licenziarsi ancora una volta ripetendo sulla soglia dell’uscio: – La vita… la vita… – dovesse almeno negar col capo o alzar la mano in segno di protesta. La vita? Eh già, proprio quella, la vita: una vergogna da non potersi nemmeno confessare; una miseria da compatire così, strìngendo le spalle e socchiudendo gli occhi, o spingendo su su il mento come fosse anche un ben duro e amaro boccone da ingozzare. E che cos’era allora questa che da undici anni lei, la signora Léuea, viveva qua, in questa sua casa monda e schiva, con le discrete visite di tanto in tanto delle sue buone amiche del patronato di beneficenza e del dotto parroco di Sant’Agnese e di quel bravo signor Ildebrando l’organista?

Non era vita questa che si godeva qua nella santa pace inalterabile, qua in tanta lindura d’ordine, in questo silenzio, tra il tic e tac lento e staccato della pendola grande che batte le ore e le mezz’ore con un suono languido e blando entro la cassa di vetro?

*******

II. Alla parrocchia di Sant’Agnese è corsa a dar l’allarme come una colomba spaventata la vecchia signorina Trecke del patronato di beneficenza.

– La signora Léuca, la signora Léuca, col marito…

Lo spavento è divenuto stupore e lo stupore s’è poi liquefatto in un sorriso vano della bianca bocca sdentata davanti al placido assentimento del capo con cui il parroco ha accolto la notizia già nota.

Lunga di gambe, corta di vita e con la schiena ad arco, ancora biondissima a sessantasei anni, la signorina Trecke, mezzo russa, mezzo tedesca, ma più russa forse che tedesca, convertita dalla buon’anima di suo cognato al cattolicesimo e zelantissima, ha conservato nel viso pallido e flaccido gli azzurrini occhi primaverili dei suoi diciott’anni, come due chiari laghi che tra la desolazione s’ostinino a riflettere i cieli innocenti e ridenti della sua giovinezza. Eppure molti nuvoloni tempestosi sono passati da allora a offuscarli tante volte. Ma persiste a fingere di non averne mai saputo nulla la signorina Trecke; e così, la sua bontà, che pure è vera, assume spesso apparenze d’ipocrisia. Non vuole che l’amarezza delle tristi esperienze insidii e corroda la saldezza della nuova fede, e preferisce manifestare la sua bontà come affatto ingenua e inesperta, vale a dire come proprio non è. E questo provoca tanta stizza in chi le vuol bene, perché non si capisce come lei non riconosca quanto più merito avrebbe della sua bontà se la manifestasse come superstite sperimentata e vittoriosa di tutte le tristezze della vita.

Liquefatta in quel sorriso vano, comincia a domandare con una compunta maraviglia se il signor Marco Léuca, marito della signora Léuca, è dunque veramente degno di perdono, cosa che lei non ha mai immaginato perché – saranno forse calunnie, dato che il signor parroco approva la riconciliazione – ma non ha tre figli, tre, tre femminucce, questo signor Léuca, con una… come si dice? sì, con un’altra donna? E allora come… che farà adesso? le abbandonerà per riconciliarsi con la moglie? Ah no? E che allora? Due case? Qua la moglie, e là quell’altra con le tre, sì, come si dice?, figliuole naturali?

– Ma no, ma no, – si prova a rassicurarla il parroco con la consueta placidità soffusa di mite aria protettrice.

Ci sono le catacombe a Sant’Agnese e anche la chiesa sotterranea, cupa e solenne; ma poi la casa parrocchiale è in mezzo a un verde così dolce e chiaro e con tanto aperto davanti e tanta aria e tanto sole; e si vede negli occhi limpidi del parroco e si sente nella calda voce di lui il bene che fanno, non pure al corpo, anche all’anima.)

– No, cara signorina Trecke. Niente due case, niente abbandono; e neppure una vera e propria riconciliazione: avremo, se Dio vorrà, un semplice amichevole riavvicinamento, qualche visitina di tanto in tanto, e basterà così. Per un po’ di conforto.

– A lui?

– Ma sì, a lui. Un po’ di sollievo alla colpa che pesa; il balsamo d’una buona parola al rimorso che punge. Non ha chiesto altro, e la nostra eccellente signora Léuca non avrebbe potuto del resto accordargli altro. Stia tranquilla.

Le posa come fossero cose, le parole, il signor parroco: cose pulite e levigate – là – là – là – bei vasetti di porcellana sul tavolino che gli sta davanti, ciascuno con un fiorellino di carta, di quelli con lo stelo di fil di ferro ricoperto di carta velina verde, che fanno un così grazioso effetto e costano poco. Ma bisognerebbe consigliare a quel bravo signor Ildebrando, l’organista che fa anche da segretario al signor parroco, di non approvarle tanto con quei melliflui sorrisi e quelle mossettine del capo. Se ne sente finir lo stomaco quella brava signorina Trecke.

Il signor Ildebrando non ha saputo mai perdonare ai suoi genitori, morti da tanto tempo, d’avergli imposto un nome così sonoro e compromettente, il più improprio di tutti i nomi che avrebbero potuto imporgli, non solo al suo corpicciuolo gracile, fievole, ma anche alla sua indole, al suo animo. Non ha mai potuto soffrire il signor Ildebrando quegli omacci sanguigni e prepotenti che han bisogno di far fracasso, gettar certe occhiatacce, prender certe pose con le mani sul petto: ci sono io, ci sono io; non ha mai voluto esserci per nulla, lui; ha cercato sempre di restare in ombra, tepido appena appena, insipido e scolorito. Gli pare che la signorina Trecke, così scolorita anche lei, dovrebbe far come lui, e invece, ecco che vuol mettersi in mezzo, immischiarsi in ciò che non la riguarda; ecco che, a proposito di quel signor Marco Léuca, domanda al signor parroco:

– E allora, potrei anche invitarlo a cena a casa mia? Il parroco casca dalle nuvole:

– Ma no! Che c’entra lei, signorina Trecke?

E questa stiracchiando il vano sorriso della bocca bianca:

– Eh, se se ne deve aver pietà… Mia nipote dice di conoscerlo. Il parroco la guarda severamente:

– Lei farebbe bene, cara signorina, a sorvegliare un po’ la sua nipote.

– Io? E come potrei, signor parroco? Non capisco proprio nulla io; e gliene sto dando ora stesso la prova. Proprio nulla, proprio nulla…

E così dicendo, apre le braccia e s’inchina per andar via, ancora con quel sorriso sulle labbra e gli occhi infantili velati di pena per quest’incorreggibile ignoranza che sempre, Dio mio, la affliggerà.

*******

III. Tre giorni dopo, il signor Marco Léuca, accompagnato dall’avvocatino Aricò, fece la sua prima visita alla moglie.

Tutto arruffato, arrozzito, malandato, irto di commozione, fu, tra quella specchiante lindura di casa, per quei mobiletti gracili, nitidi del salottino, gelosi della loro castità, uno sbalordimento d’angosciosa trepidazione.

Cinque minuti senza poter parlare, ad arrangolare come una bestia ferita, con un tremore spaventoso di tutto il corpo. E che terrore poi, che balzo, che scompiglio, quando, non potendo parlare, quasi afferrato e costretto dalla disperazione, si buttò a terra sui ginocchi davanti alla moglie, su quell’impiantito sensibilissimo. La signora Léuca, che stentava ancora a riconoscerlo, così cangiato, così arrozzito e invecchiato dopo undici anni, avrebbe voluto accostarsi per sollevarlo da terra, ma non riusciva a vincere il ribrezzo e lo spavento, e si tirava indietro, invece, per non vederselo così davanti in ginocchio, e gemeva:

– Ma no… Dio, no!

Le toccò ripeterla più volte quest’esclamazione e fu quasi tentata di scapparsene di là a un certo punto, quando parve che lui e l’Aricò si volessero azzuffare. L’Aricò l’aveva investito irritatissimo gridandogli di non far scenate, d’alzarsi e star tranquillo e composto; e lui l’aveva respinto con una furiosa bracciata per mostrarsi a lei in tutta la sua disperazione e abiezione; voleva alzare la faccia disfatta da terra e guardarla, e non poteva; e restava lì, Dio, restava lì, certo con la vergogna, ora, del suo atto teatrale mancato, che pur avrebbe voluto sostenere fino all’ultimo perché vi era stato trascinato dalla foga d’un sentimento sincero, dalla speranza forse che lei se ne sarebbe lasciata commuovere, intenerire fino a posargli la mano sui capelli in atto di perdono, non per carezza.

Dio mio, ma poteva far. questo la signora Léuca? Avrebbe dovuto capirlo, che non poteva. Commiserazione, sì, compatimento può aver per lui, carità, come per tutti quei disgraziati che al pari di lui sentono la vita come una fame che insudicia e non si sazia mai.

– La vita!

Così, ecco, come lui l’ha scritta in faccia, con una violenza che comincia a rilassarsi sguajatamente. Che brutto segno, quel labbro inferiore che gli pende bestialmente e quelle borse nere intorno agli occhi torbidi e addogliati. Ma verrà qui ora, di tanto in tanto – ecco, sì, come dice l’avvocato – per respirare un po’ di pace, per ristoro dello spirito, ora che i capelli si son fatti grigi – lei li ha già tutti bianchi – e risentire la dolcezza della casa, benché…

– Benché?

– La dolcezza della casa, lei dice, avvocato?

La signora Léuca sa bene che non ha più nessuna dolcezza la sua casa; solo una gran quiete. Ma quella quiete poi… No, non dice che le pesi; dice anzi che n’è contenta? la signora Léuca: legge, lavora per sé e per i poveri, va in questua con le amiche del patronato di beneficenza, va in chiesa, esce anche spesso per compere o per andare dalla sarta (che ancora le piace vestir bene), va quando deve dall’avvocato Aricò che ha cura dei suoi affari, e insomma non sta in ozio un momento. E contenta così, certo, poiché Dio non volle che fosse contenta altrimenti, che la sua vita cioè avesse altri più intimi affetti. Ma c’è pur questo silenzio che a volte, tra un punto e l’altro della maglietta di lana per una bimba povera del quartiere, o tra un rigo e l’altro del libro che sta leggendo, pare sprofondi tutt’a un tratto nel tempo senza fine e vi renda vani, o piuttosto, sconsolati ogni pensiero, ogni opera. Gli occhi si fissano su un oggetto della stanza e, per quanto lì da tanto tempo e familiare, quell’oggetto è come se non 1.’abbiano mai veduto, o come se tutt’a un tratto si sia votato d’ogni senso. E sorge un rimpianto: no, di nulla più ormai, ma di quello che non ha avuto, che non ha potuto avere; e una certa pena anche, non pena più veramente, un certo senso di disgusto che si fa quasi stizza dentro, per l’inganno che il suo stesso cuore un tempo le fece, di potere esser lieta, anzi felice, sposando un uomo che… – un uomo, insomma. Non sa più nemmeno disprezzarlo, ormai, la signora Léuca.

– La vita…

Pare che debba esser così. Questo, ecco, il disgusto. Non come il suo cuore, da giovinetta, la sognò; ma questa miseria che (forse è peccato dirlo) ad accostarcisi, pare debba proprio insudiciare; da compiangere fors’anche, certo anzi da compiangere, perché ogni piacere è poi pagato a prezzo di lagrime e di sangue. Ma non è facile.

Per rispondere al signor parroco che le ha domandato: – Ma chi le ha detto, in nome di Dio, che la carità debba esser facile? – lei s’è lasciata persuadere a ricevere il marito di tanto in tanto, per una breve visita, ora che il disprezzo di prima s’è cangiato in questa commiserazione, che non è propriamente per lui soltanto, ma per tutti quei disgraziati che sentono la vita come lui.

Ha riconosciuto la signora Léuca che molte delle opere di carità a cui attende sono anche un modo per lei di passare il tempo; fa, è vero, più di quanto potrebbe; si stanca a salire e scendere tante scale e vince spesso con la volontà la stanchezza degli occhi e delle mani nel lavorare per i poveri fino a tarda notte; dà poi in beneficenza gran parte delle sue rendite, privandosi di cose che per lei non sarebbero al tutto superflue; ma un vero e proprio sacrifizio non può dire che l’abbia mai fatto, come sarebbe vincere quel disgusto, quel certo orrore che nasce dalla propria carne al pensiero d’un contatto insoffribile, o rischiar di rompere quell’armonia di vita raccolta in tanta lindura d’ordine. Ha paura che non potrà mai farlo. Nascono pure in lei gli stessi sentimenti che in tutti gli altri; ma mentre gli altri vi s’abbandonano cecamente, lei, appena sorti, li avverte e, se buoni, li accompagna come s’accompagna un bambino per mano. Ha troppo attento lo spirito; ha troppo vissuto in silenzio. La vitale si è quasi diradata fino al punto che le relazioni tra lei e le cose più consuete non hanno più talvolta nessuna certezza, e le avviene allora di scoprire di quelle cose tutt’a un tratto aspetti nuovi e strani che la turbano, come se d’improvviso e per un attimo lei penetrasse in un’altra insospettata realtà che le cose abbiano per sé, nascosta, oltre quella che comunemente si dà loro. Teme d’impazzire, a fissarcisi. Ma distrarsene è difficile, con quel sospetto che le persiste come agguattato sotto il consueto aspetto delle cose. Che gli altri credano placidissima la sua vita e abbiano di lei il concetto che sia la serenità in persona, dovrebbe perciò irritarla, almeno in segreto. Invece no. Se? ne compiace, perché anche lei vuol crederlo, sicura di non aver mai dato campo a desiderii, di cui, appena balenati, non abbia respinto tante volte l’immagine. Perché veramente lei ha il disgusto della vita che insudicia. Vi sta in mezzo, la cerca per portarvi la sua opera di carità. Ma non potrebbe, se non sentisse che il suo spirito ne resta immune. Il solo sacrificio che lei può fare, è questo: vincere quest’orrore. E poco. Perché anche in questo, ciò che lei fa per gli altri è assai meno di ciò che ha fatto per sé quando, tante volte, ha dovuto vincere l’orrore del suo stesso corpo, della sua stessa carne, per tutto ciò che nell’intimità si passa, anche senza volerlo, e che nessuno vuol confessare nemmeno a se stesso.

*******

IV. Con l’aria consueta di svagata innocenza, la signorina Trecke è venuta intanto a prendere informazioni, portando con sé la nipote. Ha trovato altre amiche in visita: la signora Marzorati con la figliuola, la signora Mielli, alle quali la signora Léuca, spinta a parlare, cerca di dire il meno che può su quella prima visita del marito. La signorina Trecke esclama:

– Ah senti! E dunque venuto?

La nipote ha subito uno scatto di fastidio:

– Perché fingi di non saperlo, se lo sai?

La signorina Trecke la guarda e si liquefa nel suo sorriso vano:

– Lo sapevo? Ah sì, lo sapevo… Ma che doveva venire, non che fosse venuto.

La nipote si scrolla e le volta le spalle per mettersi a parlare con la signorina Marzorati; il che cagiona subito una viva apprensione alla mamma, signora Marzorati, che non ha affatto piacere che la nipote della signorina Trecke parli con la sua figliuola.

E davvero uno scandalo quella nipote della signorina Trecke. Basta vedere come va vestita. E si dicono di lei certe cose!

Solo la signora Léuca, tra le tante amiche, comprende che se quella ragazza è così, la colpa non è tutta sua, ma dipende anche da ciò che quotidianamente avviene tra lei e la zia.

S’è impegnata, tra loro due, come una gara molto pericolosa. La zia s’ostina a mostrare di non comprendere il male che la nipote fa; e questa allora lo fa per costringerla a comprenderlo e a smettere quella fintaggine insopportabile. E chi sa dove arriverà!

Ma Dio mio, come deve regolarsi la signorina Trecke, se si dà sempre il caso che, dove lei suppone che ci possa esser male, là – nossignori – male non c’è; e viceversa poi par che ci sia, e grave, dove lei proprio non riesce a capire che ci possa essere?

Sarà una sventura, ma è così.

Ecco, per esempio: ha creduto che dovesse portare chi sa quale sconvolgimento nell’animo della signora Léuca quella «terribile» visita del marito, la vista di lui dopo undici anni di separazione, e invece niente: placida e fresca, la signora Léuca ne discorre con le amiche, come se non fosse avvenuto nulla.

– Ma se non è proprio avvenuto nulla, – sorride la signora Léuca. – E stato qui un quarto d’ora, con l’avvocato.

– Ah, meno male, con l’avvocato! Ho avuto tanta, oh tanta paura io, che venisse solo.

– Ma no, perché?

– Mia nipote m’ha detto che è tanto violento. Insegna appunto nella scuola, Nella, dove lui porta ogni mattina la maggiore delle sue… Dio mio, sì, non saranno legittime, ma credo, non so, che si debbano chiamar figliuole, no? benché non ne portino il nome. Eh, Nella, come hai detto che si chiamano?

La nipote, brusca:

– Smacca.

– Sarà il cognome della madre, – osserva la signora Mielli, che pare arrivi ogni volta da molto lontano alle poche parole che le avviene di dire.

– Già, forse, – riprende la signorina Trecke. – Si figurino che una mattina a questa figliuola, in presenza di mia nipote, diede un… come si dice? ceffone, già, ceffone… ma così forte che la mandò in terra, poverina, e dice che con l’unghia, nel darglielo, la ferì alla guancia; per quanto poi, vedendo che s’era fatta male, dice che s’è messo a piangere. Oh! avrà, avrà pianto anche qua, suppongo.

La signora Léuca, poiché anche le due altre amiche si voltano a guardarla per sapere se il marito abbia pianto davvero durante la visita, è costretta a dir di sì. È subito allora la nipote della signorina Trecke torna a voltarsi, come se, pur discorrendo fervidamente con la signorina Marzorati, sia stata sempre a orecchi tesi verso il crocchio delle signore, e di scatto, rivolgendosi alla zia:

– Niente di male, sai! niente di male, per la signora Léuca, in questo pianto del marito. Te n’avverto, perché tu non finga di commuovertene.

Detto questo, riprende il suo discorso con la signorina Marzorati.

La signora Léuca non può non notare che in quelle parole, nel tono con cui sono state proferite, è contenuta una sprezzante provocazione a lei, per uno scopo che non riesce a indovinare, se non è solo quello d’offendere con la derisione il suo modo di comportarsi. Non dice nulla. Guarda le due amiche, che si son guardate tra loro facendo un viso lungo lungo di gelata maraviglia, e con pena sorride come per indurre a compatire, per riguardo a quella povera signorina Trecke, la quale, al solito, non ha capito nulla ed è rimasta, allo scatto della nipote, liquefatta in quel sorriso vano della sua bocca sdentata.

– Ora non si vede tanto, – confida in quel mentre Nella Trecke in un orecchio alla signorina Marzorati, – ma le assicuro che dev’essere stato al suo tempo un gran tipo chic il marito della signora Léuca.

La signora Marzorati dà a vedere di sentirsi più che mai sulle spine vedendo la figliuola interessarsi tanto a ciò che le dice quella diavola là. E la signora Léuca torna a sorridere con pena per quell’ambascia di madre.

È una ragazzona rubiconda con gli occhiali, la figlia della signora Marzorati, soffocata da un gran seno, ma gonfio soltanto d’una certa allarmata ingenuità infantile che, di tratto in tratto investita, a sbuffi, da strani pensieri segreti o subitanee impressioni, le avvampa il viso, le riempie gli occhi di lagrime improvvise, perché teme di non esser più creduta quella fanciullona che è. Ma forse dubita anche lei stessa, dentro di sé, d’esser qualche volta cattiva, perché resta in forse lei stessa della sua sincerità, per via di quei lampi pazzeschi che nella sua bambinaggine la fanno intravedere diversa da quella che lei si crede e che tutti la credono.

Dio, come appar chiaro tutto questo alla signora Léuca! Ed è una sofferenza, non è mica una soddisfazione per lei, che i suoi occhi vedano così chiaro, così a dentro, tutto, con la più precisa coscienza di non ingannarsi. E là, quella signora Mielli, con quell’aria di non saper mai quello che fa, come se facesse o dicesse tutto lontano da sé, senz’accorgersi di nulla, quasi per poter dire a un bisogno, se colta irr fallo: «Ah sì? Oh guarda! Io? ho fatto questo? ho detto questo?».

Quando, alla fine, le cinque amiche se ne vanno, si sente così stanca e triste, la signora Léuca. Guarda le sedie del salottino, smosse, dov’esse poc’anzi stavano sedute. Quelle sedie vuote, fuori di posto, pare domandino sperdute il perché di quél loro disordine; che cosa quelle signore siano venute a fare; se avevan proprio bisogno di quella visita. Mah! Pare di sì, che ci sia questo bisogno di sapere che cosa dà agli altri o come è per gli altri la vita, e che se ne pensi e che se ne dica. Bisogno di viver fuori, in questa curiosità della vita degli altri, o per riempire il vuoto della nostra, distrarci dai fastidi, dagli affanni che ci dà. E così passare il tempo. E accaduta una disgrazia? un caso strano? Com’è? Come si spiega? Si corre a vedere, a sentire. Ah, è così? Ma no, che! Così non può essere. E allora come? Quando poi non avviene nulla, la noja, il peso delle solite occupazioni. E l’angoscia di vedere, come ora la signora Léuca la vede, lentamente morire ai vetri la luce del giorno.

*******

V. S’era stabilito col parroco e l’avvocato che il signor Marco Léuca non sarebbe venuto mai solo in casa della moglie, e che le visite – brevi – non dovessero essere più di due al mese. Invece, a pochi giorni di distanza dalla prima, eccolo un’altra volta, e solo; con l’aria d’un cane che preveda d’esser male accolto e, aspettandosi un calcio, sogguardi pietosamente.

La signora Léuca riesce a dissimulare il turbamento per la contrarietà che ne prova, e lo fa entrare e sedere nella saletta da pranzo.

Appena seduto, lui si copre con le grosse mani la faccia e si mette a piangere; ma sènza nessuna teatralità, questa volta.

La signora Léuca lo guarda e comprende che quel pianto, per finire, aspetta che lei dica una parola di pietosa esortazione.

E poi?

No no. Che sia ritornato, così presto e solo, e che lei non si sia rifiutata di riceverlo, è già troppo. Incoraggiarlo con qualche buona parola sarebbe come accettar senz’altro che i patti possano d’ora in poi non esser più rispettati e abilitarlo a venire anche ogni giorno e a chiedere subito chi sa che cos’altro.

No no. Bisogna che lo trovi lui da sé, smettendo di piangere, il coraggio di dire perché è ritornato. La ragione. Una ragione di fatto, se l’ha.

Dio mio! Dio mio! Dopo due ore di supplizio, la signora Léuca resta come intronata, convulsa in tutte le fibre del corpo.

Le ha detto d’esser venuto perché voleva confessarsi. E invano lei gli ha ripetuto più volte ch’era inutile, perché sapeva, sapeva tutto dall’avvocato Aricò. Ha voluto farle la confessione.

Turpitudini. Bagnate di certe lagrime, tanto più schifose, quanto più sincere. E a ognuna, guardandola con occhi atroci, soggiungeva:

– Ma questo non lo sai!

E trovava il coraggio di mettergliele davanti, là, con la più brutale impudenza, convinto che lei, quasi riparata dall’orrore che ne provava, non poteva esserne toccata; e perché, nel mettergliele così davanti, godeva, godeva di farsi sempre più basso, per esser calpestato da lei; raggiunto, in quel fango, dal piede di lei:

– Come Maria… tu… il serpe…

E ancora sbalordita la signora Léuca da certe oscene immagini di vizi insospettati. Dalla stessa offesa che ne ricevevano, i suoi occhi sono stati attratti a fissarle, precise, in tutto il loro schifo, quelle immagini. E ne ha ancora sulle guance le vampe della vergogna. E un altro schifo, un altro schifo nelle dita, ora che lo avverte: lo schifo d’un biglietto da cento lire che, come ubriaca di tutta quella vergogna, gli ha dato all’ultimo, e che lui s’è preso, quasi di nascosto da se stesso, strappandoglielo presto presto dalla mano che pur così, quasi di nascosto, glielo porgeva.

Ora si domanda se non era questo il vero scopo della visita di lui.

Forse no.

E stata lei a darglielo, quel danaro, per farlo andar via e levarselo davanti.

Non se ne vorrebbe far coscienza, ma deve pur riconoscere che, almeno esplicitamente, lui non gliel’ha chiesto. Ha detto, sì, per commuoverla, che tutto quel po’ che gli è rimasto del suo patrimonio l’ha vincolato alle tre figliuole e consegnato all’Aricò, che ne rimette gl’interessi a quella donna per i bisogni di casa; e che lui è lasciato senza un soldo in tasca, dall’avarizia di colei, tanto che non ha da pagarsi nemmeno un sigaro, nemmeno una tazza di caffè, quando n’ha voglia, da prendere in piedi in un bar. E le si è intenerito davanti fino alle lagrime, parlando di queste privazioni; ma non le ha chiesto nulla; né avrebbe potuto, dopo quella confessione che voleva parer fatta con l’intento di scusare, se non in tutto, almeno in parte, la sua abiezione, rovesciandola addosso a quella donna e accusando sé soltanto per la debolezza della propria natura così purtroppo inchinevole a cedere a tutte le tentazioni dei sensi; non avrebbe potuto, dopo averla pregata a mani giunte, supplicata di voler sorreggere, anche con la sua vista soltanto, quella sua debolezza.

Ora, avergli dato così, quasi di nascosto, quel danaro, e aver così tentato quella debolezza che aveva chiesto al contrario d’esser sorretta, per levarsene davanti subito lo spettacolo nauseante, è stata veramente una cattiva azione. La signora Léuca lo sente. E l’avvilimento che ne prova diventa più forte, quanto più considera che forse lui non ne ha provato altrettanto nel prendersi quel danaro.

Nel voltarsi verso una delle finestre, vede il sole steso là sul verde vivo di quei vasti terreni da vendere che si scorgono dalla saletta da pranzo, con quella fila di cipressi in mezzo a qualche pino, superstiti di un’antica villa patrizia scomparsa. E quest’azzurro di bella giornata che ride limpido e puro e dà tanta luce a tutta la casa silenziosa.

– Dio mio! Dio mio! – torna a gemere la signora Léuca, coprendosi il volto con le mani. – Il male che si fa… il male che si riceve…

E così con le mani sul volto, rivede a questa considerazione l’immagine d’un vecchio candido pastore inglese incontrato ad Ari, in Abruzzo, quell’estate che vi andò a villeggiare, in quell’antica pensione inglese che pareva un castello in cima al colle. Quanto verde! Quanto sole! E quella frotta di ragazzette che le si faceva attorno, ogni qual volta dal fondo di quella viuzza si fermava ad ammirare le ampie vallate.

– Marzietta di Lama…

Ecco, sì, Marzietta. Si chiamava Marzietta, una di queste ragazze. Che occhi ! Foravano. E che risatine sotto il braccio levato per farle vedere quello sgraffietto sul naso.

Ah, potere esser madre! Neanche questo. Neanche? Ma sarebbe stato tutto per lei, se avesse potuto esser madre.

Si guarda le mani; vi scorge l’anello nuziale: ha la tentazione di strapparselo dal dito e buttarlo fuori dalla finestra.

L’ha tenuto lì per segno del suo stato.

Ora vede in esso l’obbrobrio dell’uomo che gliel’ha dato; tutti gli obbrobrii che or ora lui le ha confessati; e si torce in grembo le mani.

Eppure, forse, se la carne anche in lei fosse diventata padrona, attirata, trascinata cecamente da una curiosità perversa e perfidamente istigata verso certi abissi di perdizione ora intravisti, chi sa se non vi sarebbe precipitata anche lei.

La signora Léuca si guarda attorno. I mobili della saletta da pranzo, così tersa, si sono come allontanati nell’attesa che lei risenta in essi la vita monda e schiva di prima; così allontanati in quell’attesa, che lei quasi non li vede più, ora che la sua vita di prima è insidiata, sconvolta, offesa dalla torbida violenza di quel corpo d’uomo entrato lì a cimentar la consistenza di quanto lei finora aveva creduto d’edificare con tanto ordine e tanta lindura in sé e attorno a sé. La sua coscienza, la sua casa.

S’è lasciata mettere a questo cimento. Ma chi l’ha consigliata e indotta, fin dove vuole che arrivi la carità di lei, scendendo a contatto di tanta nascosta vergogna? Vergogna di tutti, e più forse di quanti mostrano d’esserne immuni perché meglio degli altri riescono a tenerla nascosta anche a se stessi, che d’un che se la porti scritta in faccia, come quel povero mostro là.

Dev’essere come un castigo per lei? Ma castigo di che? Credono che se lui s’allontanò da casa, undici anni addietro, fino a cadere in tanta abiezione, sia stato per colpa di lei che non seppe trattenerlo a sé?

Non è vero. Non gli negò mai quanto, come marito, poteva pretendere che non gli mancasse da lei. E questo, non solo per dovere, non solo per non dargli un facile pretesto d’allontanarsi. No. Anche a costo d’una pena che più d’ogni altra ha afflitto l’anima di lei, nell’obbligo crudele che si è sempre fatto della sincerità più difficile: quella che offende e ferisce l’amor proprio; lei oggi ancora si confessa che no, no, il suo corpo non cedeva allora soltanto per quel dovere, ma si concedeva anche per sé, anche sapendo bene che non poteva valer per esso la scusa di quel dovere di fronte alla sua coscienza che, subito dopo, si risvegliava disgustata, perché già da un pezzo, non pur l’amore, ma ogni stima le era caduta per quell’uomo.

Non lo allontanò lei; volle allontanarsi lui, quando ciò che lei poteva concedergli non gli bastò più.

Ora, a chi le ha consigliato quella carità per commiserazione della bestialità sofferente e mortificata, per la bestialità che s’è lasciata trascinare cieca fino alle ultime abiezioni, non ha forse il diritto lei di domandare, indignata, se non sia troppo facile codesta commiserazione che le han presentato come una prova difficile per il suo spirito di carità; e se al contrario un’altra commiserazione non sia assai più difficile: quella per chi riesca a liberarsi da ogni bestialità, nella vita che è pur questa, piena di miserie e brutture che offendono, quando, come si fa, non ci si voglia dar l’aria d’ignorarle, di non averle sperimentate in noi stessi.

La signora Léuca, che ha saputo affermare e sostenere in sé, nel suo corpo, e contro il suo corpo stesso, questa liberazione, vuole allora, in nome della vita e di tutte le miserie ch’essa comporta, aver l’orgoglio d’essere anche lei, ma ben altrimenti, commiserata; sì sì, commiserata, commiserata; non ammirata. Basta, alla fine, con questa insulsa ammirazione! Non è mica di marmo lei, da non esserle costata nulla, la liberazione.

E per la prima volta le danno uggia, vera uggia, tedio, avversione, tutto quell’ordine, tutta quella lindura della sua casa.

Scrolla il capo; balza in piedi:

– Ipocrisie!

*******

VI. Se n’è uscito stronfiando, ubriaco di soddisfazione, Marco Léuca, da quella visita alla moglie. E ora gli pare che, tra gli alberi e le case, l’aperto del viale se lo faccia lui, se lo allarghi lui, gonfiando il petto per respirare. Ah, vivaddio! S’è liberato. E stringe, come ad averne la prova, tra le dita della mano affondata nella tasca dei calzoni quel logoro biglietto da cento lire ripiegato in quattro. S’è liberato dalle angustie affliggenti in cui l’avevano attuffato il parroco e l’avvocato, spingendolo su per la scala della redenzione in casa della moglie.

Ecco che ora ne discende liberato. La moglie ha come tirato una barra, con quelle cento lire: lei di qua, e lui di là. Restare di là, restare di là. Di qua non si passa; non deve più passare: che seguiti di là a insudiciarsi quanto gli pare. Ah che rifiato! Che allegria! E che non s’arrischi a presumere di non aver più bisogno di carità, nobilitandosi.

Cento lire: va’ a bere! ubriacati!

Guarda attorno con un lustro di pazzia negli occhi e ride impudente.

Com’ha rappresentato bene la sua parte! Cento lire, in compenso. Quasi una lira per lagrima. E che gusto a vederla impallidire a certe descrizioni, con gli occhi intorbidati, poverina, e pur fissi fino allo spasimo, dietro quelle lenti in cima al naso. Eh perché, sì, faranno schifo, ma quando certe cose che nessuno vede, c’è chi trova il modo di farle vedere, è inutile, attirano la curiosità e, anche se non fanno gola, si vogliono sapere, e c’è anche il caso che il ribrezzo stesso, messo lì al cimento, restringendosi, asciugandosi come carne al fuoco, chieda che tu lo lardelli con certi allarmati perché che ti domanda, per sapere più precisamente, ma così, da lontano, senza toccare. Mani caste, poverine, che raggricciamenti! Ma no, via, toccate, toccate, arrischiate una toccatina a sentire che non fa male; e poi ci starete, che vi piacerà.

Sghignazza, e c’è più d’uno che si volta a sbirciarlo. Quelle ragazzone là, alla fontana di Sant’Agnese. Carine. Fosse lecito tastarle, con la scusa d’un sorso d’acqua. Ma no! Lui vuol bere vino, e come un signore, in una bottiglieria di lusso. E poi con quelle non c’è gusto. Il gusto è con le altre, con quelle dalle groppe da cavalle e certi abissi dove il piacere t’afferra tutto, da non potertene più distaccare.

[-.]

Dice che le bambine, piangano o non piangano, bisogna pettinarle così. Se no, con la polvere e la porcheria che s’attacca alla testa…

– Che fanno?

– Che fanno? Li fanno !

E allora sarebbero altri pianti, ogni mattina, per liberarle, a forza di pettine. Se basta! Tante volte bisogna ricorrere al rasojo. E belline, allora, tutt’e tre col testoncino raso.

Là, là. Le trecce.

Ma almeno, santo Dio, non le facesse così fitte, dure, tirate!

Da tanto che son tirate, s’attorcono dietro la nuca alle tre povere piccine come due codini di majale, congiunti per le punte da una cordellina.

Così unti d’olio poi, con quella scriminatura spaccata a filo fin sotto la nuca, i capelli (la grande, Sandrina, n’ha tanti!) – sissignori – pajon pochini pochini. Due codini di majale, addirittura.

Ora egli si volta a guardarglieli dietro le spalle, a Sandrina, quei poveri capellucci così strizzati, mentre se la porta per mano lungo i viali di Villa Borghese, e ha la tentazione di fermarsi a disfarglieli.

Attraversa la villa per far più presto. Non ha voluto prendere il tram per aver tempo di prevenire la figliuola e di farle le raccomandazioni opportune sulla visita che ora farà. Il cammino però è lungo: da via Flaminia, dove egli abita, fin presso a Sant’Agnese; e teme che, a farlo tutto a piedi, la piccina non abbia a stancarsi troppo.

Ma non sono soltanto i capellucci, povera Sandrina! Quel vestitino, quel cappello, le mutandine che le si scoprono dalla sottanella… E come se sapesse di non aver nessuna grazia, conciata a quel modo, va come una vecchina.

Ma da qualche tempo, se egli si ribella, perché vorrebbe veder messe con un po’ di garbo le figliuole, e per esempio accenna di voler disfare quelle treccioline, la minaccia è:

– Bada che te le bacio!

Perché è venuto fuori a colei, da alcuni mesi, qua al labbro di sotto, come un ovolino duro duro, un nodo che s’è a poco a poco ingrossato e fatto livido, quasi nero.

Non sarà niente. Non può essere niente, perché, a premerlo, neanche le fa male. Le hanno consigliato di farselo vedere da un medico; ma lei dice che non se ne vuol curare. Di ben altro, purtroppo, avrebbe da curarsi: d’una certa stanchezza per tutta la persona, e di quel mal di capo che non la lascia mai, e anche d’una febbretta che le viene la sera. Ma lo sa bene da che provengono tutti questi malanni. E la vitaccia che è costretta a fare.

A ogni modo, per scrupolo, non bacia più le bambine. Bacia lui, la notte, apposta, ridendo di rabbia e tenendogli acciuffata la testa con tutt’e due le mani perché non si muova e lei glieli possa mettere lì su la bocca, quei baci, tutti quelli che vuole, lì, lì; che se è vero che il male è quello che le vicine di casa le han lasciato intravedere, glielo vuole attaccare: lì, allo stesso posto. (Scherza. Da malvagia, sì; ma scherza. Perché poi non ci crede.)

Non ci crede neanche lui, o, piuttosto, non vorrebbe crederci, perché non gli pare possibile che la morte si presenti così, in forma di queir ovolino sul labbro, che non prude né fa male, come se non ci fosse. Non” ci vuol credere anche, perché sarebbe una fortuna troppo grande. Ride anche lui perciò, di rabbia fredda, nel prendersi quei baci, che vorrebbero esser morsi velenosi. Ma l’altro giorno s’è fermato allo specchio d’uno sporto di bottega per guardarsi a lungo le labbra, passandovi sopra un dito, lentamente, stirando, per accertarsi che non vi avvertiva nessuna screpolatura. E non le bacia più da alcuni giorni neanche lui, le bambine. Al più, sui capelli, qualche volta, la più piccola, che non si può fare proprio a meno di baciarla, per certe cosette carine che fa o che dice.

Le altre due, Sandrina qua, e la mezzana, Lauretta, sono sempre un po’ come intontite; come in attesa sempre d’un nuovo spavento. Se ne son presi tanti, di spaventi, assistendo alle liti furibonde che avvengono in casa quasi ogni giorno, sotto i loro occhi; e peggio anche, quando il padre e la madre si chiudono in camera, e di là vengono urli, pianti, rumori di schiaffi, di busse, di calci, d’inseguimenti, tonfi, fracasso d’oggetti lanciati e andati in frantumi.

Anche jeri sera, una lite.

E difatti egli tiene un fazzoletto avvolto attorno alla mano destra per nascondere un lungo sgraffio; se pure non è stato un morso. E un altro sgraffio più lungo ha sul collo.

– Sei stanca, Sandrina?

– No, papà.

– Non vorresti sedere là su quel sedile? Un tantino, per riposarti.

– No, papà.

– E allora, uscendo dalla villa e scendendo per via Veneto, prenderemo il tram. Intanto, senti. Ti porto in una bella casa. Vuoi?

Sandrina alza gli occhi a guardarlo di sotto il cappellino, con un sorriso incerto. Ha già notato che il padre le parla con una voce insolita: ne è contenta, ma non sa che pensarne. Dice più col capo che con la voce:

– Sì.

– Da una signora che… che io conosco, – riprende lui. – Ma tu…

E si ferma; non sa come proseguire. Sandrina, senza darlo a vedere, si fa molto attenta, e aspetta ch’egli seguiti a parlare. Ma poiché egli non dice più nulla, s’arrischia a domandare:

– E come si chiama?

– E… è una zia, – le risponde lui. – Ma tu a casa, bada, non devi dirne nulla, non solo alla mamma, ma neanche a Laura, neanche a Rosina; a nessuno, a nessuno. Hai capito?

Si ferma di nuovo a guardarla. Anche Sandrina lo guarda, ma abbassa subito gli occhi.

– Hai capito? – le ripete lui, chino, con voce cattiva, seguitando a guardarla. Sandrina allora s’affretta a dir di sì, più volte, col capo.

– A nessuno.

– A nessuno…

– Sai perché non voglio che tu lo dica? – soggiunge egli, riprendendo a camminare. – Perché la mamma, con questa… con questa zia, è in lite. Guaj se viene a sapere che ti ho condotto da lei. Hai visto jeri? Farebbe peggio!

E dopo un’altra pausa: – Hai capito?

– Sì, papà.

– Non dir niente a nessuno! O guaj!

Sandrina, dopo queste raccomandazioni e queste minacce, sogguardando la faccia scura del padre, non prova più nessun piacere ad andare nella casa bella di quella zia. Comprende che il padre non ci va per fare un piacere a lei, ma perché ci vuole andar lui, a rischio d’una lite con la mamma, se questa verrà a saperlo; non certamente da lei. Ma se la mamma, al ritorno, le domanderà dove è stata?

Appena le sorge questo pensiero, suggerito dalla paura, Sandrina si volta di nuovo verso il padre.

– Papà…

– Che vuoi?

– E come dirò allora alla mamma?

Il padre le scuote violentemente la mano per cui la conduce, e tutto il braccìno con essa.

– Ma nulla! ma nulla, t’ho detto! Non devi dirle nulla!

– No; se mi domanda dove sono stata, – gli fa osservare, più che mai sbigottita, Sandrina.

Allora egli si pente della violenza e si china subito a carezzare, commosso, la piccina.

– Bella! bella mia! Non avevo capito… Ma sì, te lo dirò io poi, te lo dirò io come devi risponderle, se ti domanda dove sei stata… Su, su, adesso! Fai vedere a papà il tuo bel sorrisino. Su! Un sorrisino bello, come quello del Teatro dei piccoli quando ti ci portai…

La commozione è più per se stesso, che per la bambina; perché in quel momento si sente buono, lui. E il cuore gli si gonfia d’una tenerissima gioja nel sorprendere un sorriso di compiacimento sulle labbra d’una signora che, trovandosi a passargli accanto, lo vede così curvo e premuroso intorno alla figliuola. Un premio maggiore s’aspetta dalla boccuccia di Sandrina; ma questa, sì, gli sorride, o piuttosto si prova a sorridergli, solo per ubbidire; e tutto il suo visino, freddo e dolente, dice al padre di contentarsi così di questo piccolo, pallido sorrisino che può fargli. Per quel che vuole da lei, non potrebbe di più.

Non ha ancora dieci anni Sandrina; ma già pensa che a difendersi deve provvedere da sé, cominciando dal padre, dalla madre e dalle sorelline.

Nel visino bianco, non bello anche perché patito, gli occhi non sono come forse li vorrebbe il nasetto che si drizza in mezzo a loro un po’ ardito: sono serii e fermi. E non sempre è buono lo sguardo, quand’essi si fissano attenti, o quando si volgono obliqui per un istante, quasi di nascosto.

Egli avverte questa segreta ostilità della figlia, e drizzandosi per riprendere il cammino, è pieno d’astio al pensiero che non può aspettarsi nulla di meglio dalle figliuole d’una madre come quella.

Così quel giorno la signora Léuca si vede arrivare in casa il marito con quella figliuola.

E ancora afflitto per la sua bontà mal rimeritata, stizzito e turbato della scarsa gioja che la figlia gli ha manifestato per quella visita furtiva; ma dentro di sé, tuttavia, non pentito.

Non pentito, perché ha pensato a lungo, lui, che sarebbe un gran bene per quelle sue tre figliuole, se riuscisse a metterle sotto la protezione della moglie. Se la loro mamma morisse (ma non ci crede); se anche, un giorno o l’altro – chi sa! – anche lui dovesse venire a mancare; la moglie, ricca, potrebbe ajutar quelle bambine, lei che ne ajuta tante con la sua beneficenza. Così, se ha fatto male a metterle al mondo e poi a rovinarle, almeno potrà dire d’aver fatto qualche cosa per il loro avvenire.

Teme intanto che questo fine interessato appaja chiaro alla moglie, che già ha dimostrato di sospettare che quelle visite di lui possano avere qualche altro scopo, oltre il bisogno d’un conforto morale. E non è ben sicuro ch’ella non abbia a giudicar soverchio l’ardire di portarle in casa la prova, là, delle sue colpe vergognose di marito.

Si presenta perciò un po’ incerto e come sospeso. Vuol parere un mendico alla porta della pietà di lei, anche per quella sua figliuola, mendica. Si rianima subito, notando negli occhi della moglie il gradimento inatteso, il piacere ch’egli anzi sia venuto così accompagnato; e allora apre le braccia e senza darlo a vedere tira pian piano un gran sospiro con le labbra atteggiate d’un tremulo sorriso.

La signora Léuca, infatti, accoglie con molta tenerezza quella piccina, la quale guarda con tanto d’occhi, smarrita. E quasi non bada a lui.

– Oh, guarda! Vieni, vieni qua… Come ti chiami? Sandrina?… Brava! Sei la maggiore, è vero? La maggiore, brava… E vai a scuola? Oh, già alla quarta!… E allora, quanti anni hai? Già tanti! Nove e mezzo… Vuoi levarti il cappellino? Ecco, posiamolo qua… Siedi, siedi qua, vicino a me…

Si volge a lui che, rimasto in piedi, guarda ancora in quell’atteggiamento, ma già di nuovo con le lacrime agli occhi, e gli dice:

– Forse non sa chi sono…

Ma Sandrina, con gli occhi bassi, risponde:

– La zia.

– Ah cara, sì, la zia, – conferma subito la signora Léuca, che non s’aspetta la risposta da parte di lei, e si china a baciarle una manina.

Perché sa che è segno di simpatia, se i bambini parlano prima che abbiano preso confidenza con qualcuno.

– La zia! la zia!

È abituata a sentirsi chiamar così, «la zia», da parecchie bambine, per suggerimento affettuoso delle mamme, che intendono dimostrarle in tal modo la loro gratitudine. E prova un certo piacere, che egli abbia pensato di suggerir per lei lo stesso appellativo alla figliuola, benché certo per un’altra ragione.

E allora, poiché è la zia, bisogna che la nipotina abbia subito subito la sua merenduccia di cioccolatte e biscottini, e fettine di pane imburrato, e spalmato di marmellata. Qua, qua, seduta a tavola, e col cuscino sotto, così, bella alta, come una grande. E ora, questa salviettina al collo qua:

– Va bene così?

E gliele imburra lei, le fettine, gliele spalma lei di marmellata.

– E poi un cucchiaino così, di questa marmellata, da mettere in bocca solo, senza la fettina, non lo vogliamo? Eh, mi pare di sì!

Sandrina la guarda e sorride, beata, ma come se ancora non credesse bene alla realtà di quanto le accade, di quel che si vede attorno, tanto le par bello e nuovo.

Ora che la vede sorridere, però, la signora Léuca soffre di più a guardarle quel vestitino addosso così sgarbato, quei capellucci così tirati… Le debbono anche far male, povera piccina! E come Sandrina finisce di far merenda, se la porta di là, in camera, per scioglierle quelle treccioline e fargliene una sola, grossa e lenta, ma fino a metà, e sfioccato il resto, con un bel nodo di raso dove termina la treccia; e poi le aggiusta i capellucci davanti, facendoglieli scendere un po’ sulla fronte, perché diano più grazia al visino che s’è tutto colorito per la gioja. E che lustro, che lustro le hanno preso gli occhi!

Pare un’altra, ora, Sandrina. Lei stessa, guardandosi allo specchio, in mezzo alle belle cose che la circondano in quella camera da letto, e che si riflettono quiete e luminose nello stesso specchio, quasi non si riconosce più.

Non sa capire in prima la signora Léuca perché il padre, quando ella gliela ripresenta così bene acconciata, ora, e così tutta ravvivata, invece d’ammirarla e di compiacersene, resti quasi dispiaciuto e turbato.

Possibile che nel cuore di lui, alla vista della nuova grazia che la figliuola ha acquistato, si siano destati all’improvviso gli stessi sentimenti che han turbato lei dianzi nell’acconciare amorosamente quella bambina non sua?

Non vorrebbe la signora Léuca ch’egli credesse, che le cure che s’è prese per la piccina siano come un modo di significare a lui il rimpianto che quella figlia non abbia potuto esser sua. Curandola, assaporando la gioja di quelle cure, ella non ha voluto dir nulla a lui, proprio nulla; non ha neppur pensato ch’egli stesse ad aspettare di là.

Ma poco dopo ch’egli se n’è andato, la signora Léuca, che s’è recata alla finestra, non per veder lui sulla strada insieme con la figliuola, ma per veder questa col suo bel fiocco di capelli sulle spallucce; non vedendoli uscire dal portone e, dopo aver aspettato un bel po’, andando per curiosità a spiare pian piano dalla porta che cosa sian rimasti a fare tutti e due per le scale, si spiega il perché di quel turbamento di lui e, rinfrancandosi, non può fare a meno di sorridere.

Lo scorge, seduto a metà della terza rampa, su uno scalino, intento a rintrecciare fitti fitti sulla nuca della figliuola quei due codini di prima. S’è levato dalla mano il fazzoletto che vi teneva avvolto; e la signora Léuca dall’alto scorge allora su quella mano il rosso dello sgraffio; e l’altro più tremendo sgraffio gli scorge sulla nuca.

Capisce tutto. Si pente di quel che ha fatto senza pensare che avrebbe cagionato a lui un così grave impiccio. Si rammenta all’improvviso delle due cordelline bisunte che tenevan legate le treccine della figliuola e che son rimaste sulla specchiera. Come farà egli adesso a legar quelle treccine, se pure riuscirà a portarle a fine con quelle grosse manone disadatte? E le due cordelline dovranno pure esser quelle, se egli vuol riportare a casa la figliuola tal quale ne è uscita, per non far sapere nulla della visita a lei, a quella donnaccia che lo sgraffia così.

La signora Léuca vede necessario il suo intervento per rimediare al mal fatto. Corre a prendere in camera le due cordelline, e scende in fretta, risolutamente, le due rampe di scala, dicendo a lui dall’alto mentre scende:

– Aspetta, aspetta… Lascia fare a me! Scusami, se non ho pensato… Hai ragione… hai ragione…

E, com’egli si alza per cederle il posto, vergognoso d’essere stato sorpreso da lei nella miseria di quell’imbarazzo, siede sullo scalino e, presto presto, rifà le treccine alla ragazza. Nel chinarsi a baciarla, si sente prendere furtivamente una mano, e prima che abbia il tempo di ritirarla, avverte con ribrezzo il contatto dei baffi e delle labbra di lui.

Per un lungo pezzo la signora Léuca, risalita nella saletta da pranzo, si stropiccia quella mano.

Passano venti giorni, passa un mese, la signora Léuca non vede più ritornare il marito.

Ha aspettato ch’egli le portasse in casa, come aveva promesso, le altre due figliuole più piccole, per fargliele conoscere. Ma forse la madre avrà saputo di quelle visite a lei; gli avrà fatto qualche scenata, e impedito di condurre le altre due.

Suppone ch’egli si vergogni, forse, di venir solo, dopo quella promessa; suppone che possa essersi ammalato, o che possa essersi ammalata qualcuna delle figliuole, o anche quella donna; suppone che egli sia rimasto troppo avvilito l’ultima volta, sorprèso lì a sedere in mezzo alla scala con le treccioline di quella povera piccina in mano. (Ne sorride ancora pietosamente, la signora Leuca.) O forse si sarà accorto del ribrezzo, con cui ella ritirò violentemente la mano…

Tante supposizioni fa la signora Léuca. Le amiche del patronato di beneficenza, che vengono a trovarla in quei giorni, osservano, così senza parere, che forse ne fa troppe. Ma se, come ritengono, è una pena per lei ricevere in casa il marito, anche così per una breve visita di tanto in tanto, dovrebbe esser contenta ch’egli da sé abbia diradato queste visite, che per dir la verità s’eran fatte un po’ frequenti e, a quanto pare, non tanto brevi, anche.

Alla fine se ne accorge anche lei, la signora Léuca, che fa troppe supposizioni; e deve riconoscere che ha una viva curiosità di sapere perché egli non sia più venuto; ma senza il minimo dubbio tuttavia sulla natura di quel suo interessamento. Vorrebbe saperlo per lui, non per sé; se cioè qualche cosa di male fosse accaduta a lui; non perché possa esser male per lei ch’egli non venga più.

Né un male, né un bene. Tutto è per lei ormai come lontano. Anche le cose più vicine. Basta che per un istante le senta vive in sé, e subito le diventano come lontane. Questa curiosità d’ora… Come se un giorno, tanti anni fa, la avesse provata… Può accettare, accogliere qualunque sofferenza, torcersi anche in uno spasimo, e non perdere mai questa facoltà di non sentirsene veramente toccare là dove il suo spirito è come immune di quanto può dare la vita di sofferenze e di spasimi.

Ed ecco che, invece del marito, uno di quei giorni, viene l’avvocatino Aricò insieme col vecchio parroco di Sant’Agnese.

Non c’è più dubbio che qualche cosa dev’essere accaduta.

Che cosa?

Mah! Non sanno dire, se una fortuna o una disgrazia. E morta la donna. Quella donna.

– Morta?

Sì. Improvvisamente, in tre giorni, d’una polmonite. Ma anche se questo male non l’avesse colta all’improvviso, sarebbe morta lo stesso tra poco, perché il medico accorso a curarla l’aveva trovata affetta da parecchi mesi d’un cancro alla bocca.

La signora Léuca, a questa notizia, s’aombra. Domanda al parroco e all’avvocato, se quando le proposero d’accordare al marito il conforto di quelle visite, erano a conoscenza di questo male che minacciava la donna.

I due protestano subito di no; il parroco, davanti a Dio; l’avvocatino Aricò, come se non bastasse, anche sulla sua parola d’onore.

– E lui? – domandò allora la signora Léuca.

– Che cosa, lui?

– Se lui lo sapeva!

– Ah, ecco… sì, – è costretto a confessare l’avvocatino, torcendosi un po’ sulla seggiola. – Dice che, sì… ne… ne aveva il sospetto, lui… vago, ecco, dice.

II vecchio parroco guarda la signora Léuca accigliata, e poi domanda:

– Suppone che sia stato in previsione di questa morte? Non credo !

– Oh signor parroco, – scatta la signora Léuca, – per carità, non mi dica così! Sapesse che avvilimento è per me! Non ho mica bisogno, creda, che a un bambino sudicio sia prima lavato il viso, per fargli la carità. Mi perdoni! Lei ha poca stima di me, signor parroco.

– Ma no… ma no… – si prova a protestare sorridente, ma pure un po’ arrossendo, il vecchio parroco.

– Ma sì, mi scusi! – seguita la signora Léuca. – Poca stima.

Il vecchio parroco, vedendola così insolitamente infiammata, si fa serio.

– Vediamo di non peccar di superbia, mia cara signora. – Io?

– Lei, sì. Perché c’è tanti modi, veda, di peccar di superbia. Se per esempio lei con un sospetto di questo genere avvilisse troppo l’oggetto della sua carità, credendo così di render questa più meritoria davanti a Dio, o piuttosto davanti alla sua coscienza, che già per questo fatto comincerebbe a essere, creda, qualcosa di diverso.

– La mia coscienza?

– Sì, signora.

– Di diverso da Dio?

– Sì, signora. Gliel’avverto! Da un pezzo, da un pezzo lo noto in lei, con sommo dispiacere. Dico, questo voler troppo vedere le ragioni… con troppa inquietudine, ecco… Se ne guardi.

La signora Léuca, pentita dello scatto, china il capo dolorosamente, e si reca le mani al volto.

– Sì, è vero, – mormora. – Sono così… sono così…

A questo punto l’avvocatino Aricò, alla cui fretta ogni discussione che non venga al fatto è una siepe di spine, visto che discuter troppo, secondo che ha finito or ora di dire il signor parroco, equivale ad allontanarsi da Dio, si prova a metter fuori un:

– Sicché dunque, signora mia…

– No, aspetti avvocato, – si volge a dirgli subito la signora Léuca, scoprendo il volto turbato. – Sarà male, è certamente male, signor parroco, questo che lei mi rimprovera; e io la ringrazio. Ma non è per superbia, creda! Tutt’altro, anzi…

– Avvilir l’oggetto della propria carità…

– No, me, me, signor parroco! ho piuttosto piacere d’avvilir me, se ho fatto un cattivo pensiero, veda! E credo meglio, a ogni modo, che l’ajuto gli venga da una che, in questo caso, sarebbe stata più cattiva di lui, se è vero che egli quel pensiero non l’ha avuto. Forse non so esprimermi chiaramente. Volevo dirle prima, che anche se egli si fosse riaccostato a me prevedendo prossima la morte di quella donna, io, venendo a saperlo, non mi sarei ritratta dal fare per le sue bambine e per lui tutto quello che mi sarà possibile… Aspetti, aspetti; mi lasci dire! Non creda, per render più meritoria la mia carità a costo di quest’avvilimento di lui! Tutt’altro! Anzi perché mi sarebbe parso più naturale, più umano, e più pietoso anche, così. Senza nessuna apparenza di… di sublimità, di false nobiltà d’intenzioni… Ma così, ecco… perché… perché siamo così… E se lui non è stato così, tanto meglio per lui! Volevo dirle questo.

– Ecco, dunque, – si lancia a dir di nuovo l’avvócatino Aricò, vedendo che anche il signor parroco, soddisfatto della spiegazione, ritornando a sorridere, approva e approva.

Ma purtroppo non ha fortuna. Benedetta donna, questa signora Léuca! Nobilissima ma tormentosa, per uno che ha tanto da fare! Ecco che si volta a dirgli di nuovo:

– No, aspetti, la prego, avvocato!

Che altro ha da dire? Si vuol togliere del tutto, adesso, il merito della carità. Ah, santo Dio! Quel signor parroco, che cattiva ispirazione, andarla ad accusar di superbia… Sentiamo, sentiamo. Dice che non sarebbe carità, ma un piacere per lei prendersi in casa e curare, educare quelle tre bambine, far loro da mamma. Benissimo! E allora basta così. Se sarà anzi un piacere per lei… Questo è più di quanto s’aspettavano con la loro visita il signor parroco e lui. Ringraziare e andarsene: gli pare che non resti altro da fare.

Nossignori. Eh, nossignori. Piano piano. Il tormento.

La signora Léuca vuol sapere a qual prezzo intendono che lei paghi questo che sarà un piacere per lei, di far da mamma a quelle tre piccine.

L’avvócatino Aricò sbarra tanto d’occhi in faccia al signor parroco, e si stizzisce notando che questi mostra di comprendere il riposto senso della domanda della signora Léuca e di trovarsi di fronte a un caso di coscienza che non gli s’era affacciato alla mente venendo a proporre alla signora d’accogliere in casa quelle tre orfane come la più grande delle concessioni che potesse fare.

C’è anche lui, il marito con le tre piccine. Vedendosi riaccolto in casa, riprendendo a convivere accanto a lei, sotto lo stesso tetto…

– Ah già! ah già! – esclama l’Aricò, grattandosi con un dito la nuca. – Ma gli parlerò io, signora, non dubiti! Gli parlerà anche il signor parroco! Non potrà mica pretendere da lei l’impossibile.

– E allora? – gli domanda, per fermarlo subito, la signora Léuca.

– Allora, che cosa?

– Avvocato, lei potrà parlargli quanto vuole, non riuscirà mai a mutarlo. Sappiamo com’è, Dio mio, e dobbiamo prenderlo com’è! Lui prometterà, giurerà a lei e al signor parroco. Poi… poi verrà certo il momento che non terrà più conto della promessa. Ebbene, io dico allora, data questa mia assoluta, assoluta impossibilità… E dico per me, badi, non per lui!

– Come, per lei?

– Per la mia responsabilità, avvocato. Perché io debbo preveder fin d’ora quello che certamente avverrà, sapendo, come so, chi mi riprendo in casa. Vedrà che mi lascerà qui le bambine, e se n’andrà, dicendo che sarà stato per causa mia, perché gliel’avrò aperta io stessa la porta, con le mie mani, per ributtarlo alla sua vita di prima!

– Ma nient’affatto, signora!

– Non neghi così precipitosamente. Vedrà che avverrà come le sto dicendo io.

– Eh, ma allora, tanto peggio per lui, scusi! Lei fa già troppo a prendersi in casa quelle figliuole. Se egli vuol seguitare a fare il… (mi perdoni, stavo per dirlo), il responsabile sarà lui, non sarà mica lei!

Ma la signora Léuca, ora, non guarda più l’avvocato Aricò che parla così; guarda il vecchio parroco che tace.

E da quel silenzio la signora Léuca ha la certezza che il vecchio parroco non pensa più, che con questo voler troppo veder le ragioni, e con troppa inquietudine, la coscienza di lei s’allontani da Dio.

Vuol dire dunque che Dio la ispirerà; e che per il momento – questo momento, che già per lei è come lontano lontano la conclusione bisognerà rimetterla alla vita. Alla vita, com’è stata sempre e come sempre sarà.

Addio silenzio di specchio, ordine, quiete, lindura.

E tutta sossopra la casa della signora Léuca, per accogliere più ospiti che non potrebbe; quattro ospiti nuovi, a cui bisognerà trovar posto, guastando, disponendo altrimenti le stanze, abolendo il salottino, la stanza dello spogliatojo, ammassando e anche portando giù in cantina tanti mobili, che forse saranno rivenduti, per collocare al loro posto i tre lettini e altri mobili che saranno comperati per le stanze da letto, le quali, da due che erano (compresa quella della serva), saranno adesso cinque.

La signora Léuca cederà la sua, che è la più grande, alle tre bambine, e lei dormirà nella stanzetta accanto, dov’era prima il salottino, rinunziando al grosso armadio a tre specchi, che non vi troverebbe posto. Lui, il marito, bisognerà che s’adatti nello spogliatojo che, dopo quella delle bambine, è la stanza più larga, benché un po’ buja.

Non ha nessun rammarico la signora Léuca né per la rinunzia a tutte le sue comodità, né per il sacrifizio di tanti oggetti cari. E anzi lieta in mezzo al disordine delle stanze, le quali, da che davano, ordinate, l’impressione di tanta solitudine, ora, così disordinate, e solo perché ancora così disordinate, pajon già piene di vita.

Il nuovo aspetto ch’esse a mano a mano cominciano ad assumere, sistemate alla meglio, non le par certo bello. Le dà tuttavia uno strano piacere, perché nella sistemazione nuova, secondo il bisogno e le necessità dello spazio, sia degli oggetti vecchi, sia dei nuovi che a poco a poco arrivano, vede attuarsi, prendere consistenza l’immagine della nuova vita della casa. Quegli oggetti, così ora disposti, cominciano a rappresentargliela, quasi traendogliela a poco a poco da quell’incertezza in cui le si agita ancora dentro, per fargliela vedere, come sarà – questo qua, questo là – anche se, stando così come possono, non stanno come lei forse vorrebbe.

Pazienza !

Ora, intanto, può immaginarsi come farà, come si moverà per le stanze, che le sembrano nuove, per le cure nuove che le nasceranno.

E nuovo, tutto quanto nuovo veramente ha voluto almeno l’arredo per la camera delle bambine, scegliendo lei ogni cosa, in giro per mezze giornate da una bottega all’altra: i tre lettucci bianchi, di ferro smaltato (di legno, li avrebbe voluti; ma, fosse stato uno! tre, costavano troppo; e bisognerà pensare a far un po’ d’economia su tutto, d’ora in poi!); bianchi però, li ha voluti anche bianchi, laccati bianchi, i due cassettoni e l’armadietto a specchio, le seggiole e i due tavolinetti da scrivere col palchettino da un lato, per le due più grandicelle che vanno a scuola (forse, non è stato prudente, bianchi anche questi: ci sarà il pericolo che presto li macchieranno d’inchiostro; ma ella si propone d’insegnar loro a far tutto a modino e di sorvegliarle sempre, tutt’e due, quando faranno i compiti di scuola, non perché non macchino i tavolini, ma per i compiti, che li facciano bene); e poi rosei, i tappetini a pie del letto; rosea anche la tenda alla finestra, e rosee le sopracoperte dei lettucci. Così, bianca e rosea, tutta la camera.

Quell’antipatico grillo vecchio dell’Aricò, dice: troppe spese; e che si sarebbero potute risparmiare, facendo trasportare dalla casa del marito almeno quei mobili – letti, sedie, tavolini – che potevano servire ancora per il padre e le figliuole. Ma niente affatto! Nulla, qua, nemmeno un chiodo, di quella casa!

Eh, ma se questa fosse una ripugnanza che prova soltanto lei? Se invece lui e le piccine avessero caro di vedersi attorno qualche oggetto della casa antica?

Non gliela suggerisce l’Aricò, questa riflessione; la fa lei, che ne fa sempre tante. E allora, senz’altro, si reca a visitar quella casa in principio di via Flaminia, accompagnata dall’Aricò.

– Ma come? ora che le spese son fatte?

– Se ci sarà qualche cosa che vogliono conservare…

Le vicine di casa, conoscenti e amiche della morta, si fan tutte sull’uscio o corrono ad affacciarsi alle finestre, quand’ella scende dalla carrozza davanti al vecchio portone sgangherato, alta e dritta, elegantemente vestita, col velo sulla fàccia; e quali e quanti commenti, appena, entrando, in principio dell’androne svolta per la scaletta a destra che conduce a un terrazzino, o piuttosto, a una specie di ballatojo, dove sono le due finestre a usciale delle camere poste sul davanti.

– Oh, coi capelli bianchi, hai visto?

– Sì, ma giovane! Che avrà? Avrà, sì e no, quarant’anni!

– Eh, signora fina…

– Per quel bestione là!

– Eppure vedete che se lo viene a riprendere!

– Be’, segno che gli serve ancora.

– Per me, che t’ho da dire, una donna con gli occhiali…

Sarà perché viene da fuori; sarà perché la giornata è cupa, la signora Léuca non riesce a discerner nulla appena entrata da quel ballatojo nella prima stanza. Si sente stringere il cuore, pensando ch’egli s’è ridotto a vivere in una casa come quella; e l’angoscia e insieme il ribrezzo le crescono, appena gli occhi cominciano a distinguere la miseria, il disordine, la sporcizia… Si avverte ancora che la morte è passata di là da poco tempo, in un certo lezzo che è rimasto, di fiori vizzi e di medicinali.

Ma dov’è lui?

Sandrina, che è venuta ad aprire in sottanina, con le magre braccine nude, spettinata, risponde, ancora tutta abbagliata dalla vista inattesa della bella «zia» della casa ricca e lucente, che il babbo è di là, buttato sul letto, e che c’è la sarta.

– Ah, brava, – fa la signora Léuca, sollevando il velo sulla fronte e chinandosi per baciar la piccina. – La sarta, hai detto? Andiamo, andiamo, Sandrina. Sei contenta, cara, che sia venuta la zia? Sì , è vero? Povera cara piccina mia! Sì, sì, c’è qua la zia, ora… Sarà meglio che ci parli io con questa sarta. Vi prende le misure?

– No, ha fatto tutto…

– Come? di già?

E la signora Léuca con Sandrina per mano s’avvia verso l’altra stanza in fondo; ma ecco lui, balzato dal letto, tutto rabbuffato, con la camicia aperta sul petto irsuto e una vecchia giacca nera, certo infilata, or ora, in fretta in furia.

– Tu, qua? Anche lei, avvocato? Sì, c’è la sarta. Per… per gli abitini da lutto… Vieni, vieni…

Ha il cuore grosso; grossa la voce; e mostra una gran fretta, forse per nascondere il turbamento e la commozione; forse per non dar tempo alla moglie d’osservare intorno la miseria della casa, il disordine di quella sua vergognosa intimità.

Ma prima di quei poveri abitini dà lutto (che saranno certo uno scempio, allestiti così, tutt’e tre, in pochi giorni) ella vuol vedere, conoscere le altre due bambine.

Oh, ma guarda, guarda quella piccola là, che amore! in carnicina, con le gambottole nude, che alza il braccìno e s’afferra alla nuca tutte quelle belle boccole nere nere, arruffate! Dio, che occhi! È scontrosa?

– Rosetta? Si chiama Rosetta? Che amore! Sandrina corregge:

– No, Rosina.

Rosina? Sarebbe meglio Rosetta, così tombolina! Ma né Rosina, né Rosetta, veramente, perché così bruna bruna, e con quegli occhioni cupi e che pure, Dio mio, pungono davvero quegli occhioni; e quella boccuccia là, un bottoncino di fuoco; e quel nasino che non pare nemmeno…

– Cinque anni? Ah, deve ancora compirli… E allora no, via, il vestitino nero a lei… Bianco, con un bel fascione di seta nera in mezzo…

Ma ci penserà lei, a casa.

– E questa è Lauretta?

La domanda, per quanto vorrebbe essere affettuosa, le vien fuori fredda dalle labbra; perché quella Lauretta è come se lei già la avesse veduta in Sandrina; non tal e quale, certo; ma con quella stess’aria afflitta, gli stessi occhi fermi e serii, il visino pallido piuttosto lungo, e i capelli lisci.

Non è possibile non notar subito che quelle due sorelline più grandi non hanno nulla, proprio nulla, di comune con la più piccola, venuta parecchi anni dopo. Perché Lauretta ha già otto anni e tre mesi; vuol dire un anno e qualche mese meno di Sandrina, la maggiore.

La signora Léuca respinge un sospetto che le sorge spontaneo, sapendo purtroppo che donna era la madre e che liti s’accendevano tra i due per la gelosia. Lo respinge, sia perché quella donna ora è morta, sia perché sa che lui predilige, sopra le altre due, quella piccola.

Anzi, per dissimular subito d’averlo avuto, si mette a discutere con la sarta di quei vestitini così mal tagliati e mal cuciti; poi col marito, dello scopo della sua visita. Ma non c’è da portar via nulla da quella casa: egli è subito d’accordo con lei: tutta roba da svendere o da spartire, lì, tra il vicinato. Solo, i suoi abiti e la sua biancheria, e quella in migliore stato delle bambine.

Nell’appressarsi a un canterano per accertarsi se non convenga lasciare anche questa biancheria delle bambine, certamente non fine né graziosa com’ella pensa che dev’essere d’ora in poi, la signora Léuca sorprende nel marito un atto subito represso, come se volesse trattenerla. Non tarda a comprenderne il perché. Sul piano di quel canterano c’è il ritratto della morta in una volgare cornice di rame. Finge allora di non vederlo; e dice a lui che ci sarà tempo di far la scelta di qualche capo da conservare, e che per il resto, se mai, penserà lei a farne elemosina.

Domanda a Sandrina se, intanto, quella sera stessa non vuol venire a casa con lei.

Sandrina risponde subito di sì, battendo le mani. Ma anche Lauretta dice che vuol venire. E perché non anche la piccina allora? – Tutt’e tre con lei, fin da questa sera: la camera, là, è pronta.

Eh, ma la piccina, no. La piccina non si stacca dal padre. Senza il padre, non viene. E lui è meglio che rimanga qua, ancora per qualche giorno, per liquidare quel suo triste passato.

Così la signora Léuca, quella sera, rientra in casa con le due ragazze vestite di nero.

– Ecco la vostra camera, vi piace?

Non riescono neppure a risponder di sì, Sandrina e Lauretta, tanto ne restano ammirate.

– Qua dormirai tu, – dice a Sandrina. – E Lauretta là. E Rosina in mezzo, tra voi due, in questo lettino più piccolo.

Poi mostra loro i tavolinetti, dove studieranno, e ne assegna uno a ciascuna.

– Col cassetto, sì. Ce l’ha anche l’altro: sono uguali. E c’è anche un cassettino qua, piccolo piccolo, nel palchetto.

E dice che d’ora in poi andranno a un’altra scuola lì vicino, in via Novara; e che le vorrà sempre diligenti e giudiziose e pulite.

Quanto agli abitucci, bisogna che per ora tengano quelli; ne avranno poi di nuovi e di più belli, per uscire; altri, per casa, e i grembiulini: tutto in ordine.

Intanto, le ripulisce ben bene, le ripettina; mostra loro tutta la casa; dove dormirà il babbo; dove dorme lei. E infine le fa sedere a tavola con sé per la cena.

A poco a poco bisognerà insegnar tante cose, tante, a quelle due povere piccine! Per quella prima sera, meglio lasciarle fare a modo loro. Sono come incantate. Non sanno prendere il bicchiere, non san tenere in mano le posatine comperate apposta per esse. Impareranno a poco a poco. E imparerà anche lei a far che l’indulgenza, suggerita dalla pietà, non divenga troppa e nociva.

Finita la cena, le tiene ancora un po’ con sé. Vorrebbe saper tante cose; ma non concede alla sua curiosità neppur di rivolgere una domanda. Cerca soltanto di far parlare Lauretta, che sta a guardar sempre in bocca Sandrina, la quale, per esser stata già una volta con lei, vuol mostrare alla sorellina che ha già preso una certa confidenza. Ma Lauretta, a ogni incitamento, si volta a Sandrina, come convinta che non tocchi a lei di rispondere per quella sera.

Sarà per domani.

Quando le mette a letto, viene a sapere che non sono solite neanche di farsi la croce prima d’addormentarsi. Dice loro, alla meglio, perché bisogna farsela, la croce, e le persuade a ripetere con lei una breve preghiera. Così ottiene anche, ma dopo una lunga insistenza, di sentir la voce di Lauretta che non ha voluto parlare.

Spegne la luce, e le lascia sole in camera. Poco dopo, però, origliando all’uscio, per accertarsi se han preso sonno, le sente litigare a bassa voce, ma violentemente, e capisce che Lauretta è discesa dal suo lettino ed è andata a quello di Sandrina, che la respinge. Dio mio, s’azzuffano come due gattine! È certo che si sono afferrate per i capelli e che si danno calci. Che fare? Aprire? Sorprenderle? Forse è meglio no. Perché, se fanno così piano per non essere intese da lei, vuol dire che un certo ritegno lo sentono. Ma sarebbe bene conoscere il perché di quella lite. Forse Lauretta ha paura di dormir sola? o forse non è rimasta contenta di qualche risposta che Sandrina ha dovuto dare per conto di lei?

Ecco, si sono quietate. Lauretta torna in punta di piedi al suo lettino. Ma Sandrina ora piange sotto le coperte.

La signora Léuca rimane a pensare a lungo quella sera, e si domanda che cosa quelle bambine abbiano già per lei più delle altre che finora ha soccorso e che non potrà più soccorrere d’ora in poi.

Quasi tutte le altre avevan certo assai più di queste bisogno del suo soccorso; e lei, non solo non avrebbe mai fatto tante spese, e con tanta premura, per. ospitarle; ma non s’era neppur mai sognata di poterne accogliere in casa qualcuna, modestamente, anche per averne lei stessa il vantaggio di qualche servizio.

Ha accolto queste, perché figlie di lui, del marito? (E chi sa! Una, forse, neanche…) No… non per lui. Le ha accolte per sé, per riempire la sua vita, anche coi fastidii e i dispiaceri ch’esse le daranno. E non esse sole, certamente…

Ecco a che l’ha condotta il consiglio della carità difficile! A farsela a sé, lei stessa, la carità, a danno di tante altre piccole derelitte, a cui ora non potrà più pensare.

Ma no, questo no, non dev’essere!

Se non è più possibile ormai considerar le altre bambine da lei finora protette come le due che ora dormono di là, già divenute sue, troppo rimorse; sarebbe per lei il non far più nulla per quelle; almeno per qualcuna… Quella malatuccia di via Reggio, Dio mio! E quell’orfanella, Elodina, di via Alessandria, impossibile non soccorrerle più, abbandonarle, là, alla loro miseria, così nera, mentre per queste qua tanto bianco e tanto roseo di lettucci e di mobiletti laccati e di tappetini e sopracoperte, e il piacere ch’ella già prova a immaginare gli acquisti che farà per loro, di biancheria fina, di scarpette eleganti, e la cura che si darà perché siano vestite bene e con grazia.

No no. Sarebbe troppo! sarebbe troppo! E perché poi? Chi son esse infine?

Si potrà lei veramente compiacere che tutti vantino domani la sua generosità per aver accolto in casa, vincendo ogni risentimento e il disgusto per la laida offesa al suo amor proprio di moglie che non poté esser madre, quelle tre figlie che il marito ebbe da un’altra donna? da una donna come quella? No. Perché lei non l’ha fatto per questa generosità, e si sdegnerebbe, se se ne sentisse lodare; anzi il solo pensiero che una tal lode le possa esser rivolta, già le accresce il rimorso per quello che ha fatto.

In tal caso, beneficiando di questa sua presunta generosità, le tre bambine ospitate verrebbero a godersi sfacciatamente il premio della vergogna della loro madre, della colpa del loro padre, «generosamente» da lei perdonate. Mentre non ha perdonato niente, lei, la signora Léuca, non avendo proprio niente da perdonare, per il solo fatto che non ha sofferto della colpa del marito più di quanto non abbia sofferto per tant’altro male, anche non fatto a lei direttamente: il male che tutti fanno, inevitabilmente, volendo vivere; il male che lei stessa sta facendo ora a tante povere bambine per aver voluto accogliere in sé, più viva della loro, la vita di queste tre a lei ugualmente estranee e certo non più disgraziate.

E bisognerà scontarlo, ora, scontarlo questo male.

Nel silenzio, a un tratto (dev’esser molto tardi) le si fa vivo il tic e tac lento e staccato della pendola. Il vuoto del suo silenzio di prima. E ancora, e forse più angosciosamente che mai, ella vede vaneggiarvi sconsolato ogni suo pensiero, sconsolata ogni opera, sconsolata ogni immagine di vita.

Ecco, le s’inquadra lontano, nell’ombra, col luccicore della volgare cornice di rame, il ritratto di quella morta, là, sul canterano… E tutte quelle vicine accorse a vederla scendere dalla vettura…

Che farà lui, solo, a quest’ora, in. quell’orribile casa, con la piccolina?

Chi sa perché, se lo immagina fermo davanti a quel canterano, con la piccolina in braccio, intento a guardare il ritratto di quella morta, ch’ella non ha potuto vedere.

È d’aver salito, su, su, fino alla cima, una così alta montagna, la colpa. E non per orgoglio di salire… Che orgoglio? Può anche essere stata una condanna; o il destino.

E, si sa, questo gelo ora, e questo silenzio della cima. E veder tutto piccolo e lontano; e così, per forza, velato, soffuso di questa esiliante tristezza di una nebbia, che da vicino, là in basso, forse non c’è, e che da lontano e dall’alto si vede, perché la stessa altezza, la stessa lontananza la formano.

Tre giorni dopo, viene il marito con quella piccolina aggrappata al collo, come una gattina selvaggia e impaurita, che non voglia farsi strappare.

Arrabbiato per questa selvatichezza della bimba, che gli ha impedito di portar su, una per mano, le due vecchie pesanti valige, in cui ha raccolto tutto quel po’ che ha creduto potesse entrare senza troppa vergogna nella casa della moglie da quella sua casa ora distrutta, accoglie senza nessuna festa le espansioni d’affetto e di gioja di Sandrina e di Lauretta e non ha occhi per vedere com’esse in tre giorni son quasi rinate.

Le due piccine, che s’aspettavano le meraviglie del padre per il loro contegno e la loro lindura, così ben pettinate, con quei grembiulini nuovi, neri, coi risvolti di merletto bianco ai polsi e al collo e la cinturina in mezzo, e le calzette fine e le scarpette nuove, restan deluse e come mortificate.

Per miracolo non bestemmia, il padre, soffocato dalle braccine di quella brutta Rosina, che gli si stringono sempre più al collo. Alla fine, visto che non riesce, per quanto faccia o dica, a farle allentar la stretta, ecco che, inferocito, con uno strappo violento se la stacca dal collo e (ben le sta!) quasi la butta su una seggiola, gridandole:

– Qua, e zitta, o te le do!

Ma la bimba, frenetica, si rovescia a terra, urlando, tempestando con le gambette, nascondendosi la faccia con le braccine, le mani afferrate ai capelli; mentr’egli va verso la finestra, esasperato, sulle furie:

– Non ne posso più! non ne posso più! Si volta verso la moglie, e aggiunge:

– Da dieci giorni così, aggrappata a me, fino a strozzarmi!

E vedendo la bimba correr verso di lui, carponi sul pavimento, come una bestiolina urlante:

– Ecco! la vedi? la vedi?

E alza la gamba, a cui la bimba è venuta ad avvinghiarsi. Sandrina e Lauretta si mettono a ridere.

– Ah, non si ride! – le ammonisce subito, seria, la signora Léuca. – Vergogna; mentre la sorellina piange… Andate, andate piuttosto a prendere i giocattolini che le abbiamo comprato jeri…

Il padre intanto s’è chinato a riprendersela in braccio:

– Senti? senti? i giocattolini…